NHK番組・ブラタモリ築地編で、タモリさんが、築地の見どころを、歴史や地形の観点から紹介しました。このページでは、ブラタモリ築地編のルート、内容、関連情報をくわしくご紹介します。

放送は2015年1月3日(新春アンコールスペシャル)。2018年10月に築地市場(東京都中央卸売市場)は豊洲に移転しましたが、飲食店の一部は残って営業をつづけています。

昭和の築地(場外市場)|ブラタモリ築地

築地の朝は、通勤ラッシュの都会とは別世界。朝9時ごろから、仕事を終えた関係者が飲食を楽しみます(豊洲移転前の様子)。

「場外」のため、飲食店は一般の人にも開放されています。

かつての築地は、どのような姿だったのでしょうか?

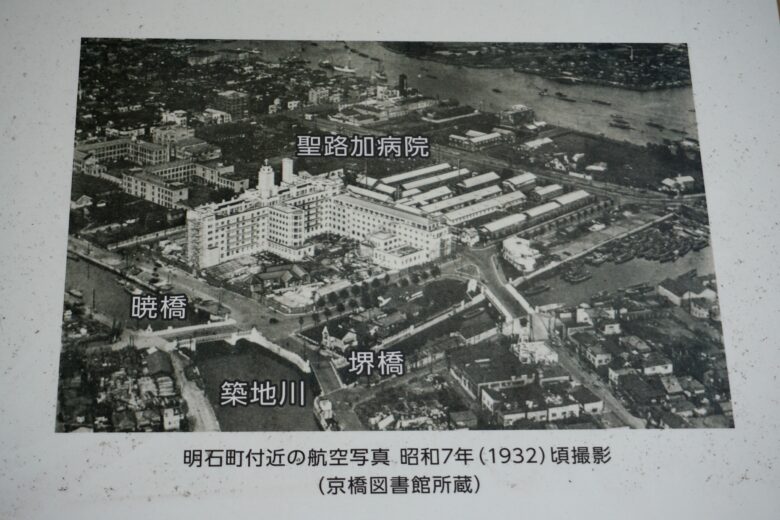

築地市場周辺には昭和中期ごろまで、築地川などの小川が流れていました。

築地場外市場と築地本願寺のあいだに、微高地(地図)。なぜ高くなっているのでしょうか?

旧築地川の門跡橋付近は、駐車場となっています。タモリさんは一目見て「川の跡ですね」。

旧築地川沿いを、築地本願寺を左手に見て、聖路加病院(聖路加国際大学)方面に数分歩くと、暗渠をのぞける場所があります。

暗渠がのぞける場所は、備前橋の跡となります。

後半に続きます。

😎見逃した方はこちらから

| ブラタモリ日本の温泉 | ブラタモリ過去の放送回一覧 | タモリさん、オールナイトニッポンSP |

| 坂タモリ出版 推奨の坂は?(第8位で紹介) | 史上最大の反響「ブラタモリフォッサマグナ」 | ブラタモリ公式サイト |

| ブラタモリ「奇跡の編集力」 | ブラタモリ書籍一覧 | タモリさんが監修!カレーうどん千吉 |

😎過去回ロケ地 完全収録

ブラタモリが、長岡→燕・三条→新潟市を、信濃川なしには語れない地域としてまとめてくれそう!😎

— ブラタモリ (@buratamori2018) August 27, 2023

漏れる糸魚川、上越、村上などは北前船航路でカバー🚣♂️

信濃川、北前船で理解しやすく全県を売り出せば、まだまだ観光客は来そう!

動画は十日町市に信濃川が作った河岸段丘で、このエリアもカバー。 pic.twitter.com/pFJF4tlKW3

戦前の築地|ブラタモリ築地

ブラタモリは、古い小さな旅館・大宗旅館を訪ねます(地図)。

築地本願寺と墨田川の間に位置する築地6、7丁目は、空襲の被害が少なく、戦前の町並みが残っています。アメリカのB29戦闘機が、陸が見えた辺りで焼夷弾を投下すると、惰性(あるいは風?)で銀座方面に落ちたことから、海に接したこの地区は無事だったのです。

タモリさんは、玄関に掲示してある、アマチュア無線の番号に注目。JA1MSは相当古参とのことです。大宗旅館は築80年で、現在も経営しています(2015年放送当時の情報)。

真空管のラジオなど珍しいものがたくさんあり、主人はタモリさんに、ゲルマニウムのトランジスタラジオを1台プレゼントしてくれます。

| 東京でブラタモリ | 内容 |

| 😎現地取材 世田谷(#256) | |

| 😎現地取材 目白(#255) | |

| 😎現地取材 下北沢 | |

| 😎現地取材 汐留(#231) | 汐留は、江戸時代からずっと最前線だったとは? タモリさんが、 旅のお題「汐留は江戸東京のフロンティア?」を探ります。 |

| 😎現地取材 スカイツリー(#217) | タモリさんが、スカイツリーの立地の謎を地形から探ります。 |

| 😎現地取材 町田(#205) | 町田はなぜ神奈川県と間違われるか?を追求します。 |

| 😎現地取材 八王子(#204) | 八王子市の面積は、約100年間で25倍にも成長。はじめ(大正6年)はごく小さかった八王子市は、なぜ大きくなったのでしょう? |

| 東京湾(#202) | タモリさんが、東京湾がどのようにできたのかを探ります。 |

| 😎現地取材 鉄道スペシャル(#sp) | タモリさんが鉄道150年の歴史を探る。新橋の旧新橋停車場などが紹介されました。 |

| 😎現地取材 大名屋敷(#200、201) | タモリさんが東京の大名屋敷の秘密を探る。東京ミッドタウン(六本木)など、都内の大名屋敷跡が多数登場。 |

| 😎現地取材 江戸の水(#189) | タモリさんが江戸東京博物館(両国)を訪ね、東京の水の原点である、玉川上水を紹介。羽村取水堰が中継で登場。 |

| 😎現地取材 NHK(#187) | タモリさんが放送博物館、技研を訪ね、放送のお宝を見学し、歴史と未来を探りました。 |

| 😎現地取材 渋谷(#186) | 渋谷駅は谷間にある? タモリさんが、3つの坂をめぐり、渋谷の地形を確かめます。 |

| 😎現地取材 江戸城 | 江戸城(皇居)の気づきにくい地形的な特徴などを解き明かします。 |

| 😎現地取材 白金(#137) | 江戸時代には、茶畑と別が広がるのどかな場所でした。高級住宅地の4条件がそろったのはなぜ? |

| 😎現地取材 豊洲(#121) | 防波堤の痕跡から豊洲は海沿いの場所。戦後、日本が開発できる貴重な場所となりました。 |

| 😎現地取材 田園調布(#96) | 畑が広がる田園調布はどのように高級住宅街に? 放射線状の道には意外な目的地がありました。 |

| 😎現地取材 吉祥寺(#94) | 駅前に斜めの道はなぜ? ブラタモリは、井の頭公園の水の流れを確かめつつ過去を探ります。 |

| 😎現地取材 目黒(#57) | 目黒は江戸のリゾートだった? ブラタモリは目黒飴などをヒントに、歴史や地形を探ります。 |

| 😎現地取材 高尾山(#47) | 高尾山は、左右で森の明るさが違うようです? これがブラタモリ高尾山編の最大の謎です。 |

| 伊豆大島(#164 #165 #166) | 伊豆大島のアンコと椿、噴火の歴史を3回に渡り取り上げました。#165は、コロナ後ロケ復活の第1号。 |

| 😎現地取材 東京駅と周辺(江戸城下町)(#SP) | 東京駅前に江戸城の石垣が? タモリさんは来訪記念にタイルを張って帰りました。東京駅のれんがの秘密も徹底解明。 |

| 😎現地取材 築地(#SP) | ブラタモリ第2シリーズ (2010-11年)第1回で放映されたものを、現行シリーズの予告編として、スペシャルで放映したもの。 |

江戸時代の築地(寺町)|ブラタモリ築地

江戸時代初期に、浅草で大火にあった築地本願寺(西本願寺別院)は、幕府の意向で築地に移転。その後築地は、多くの寺が集まる寺町となりました

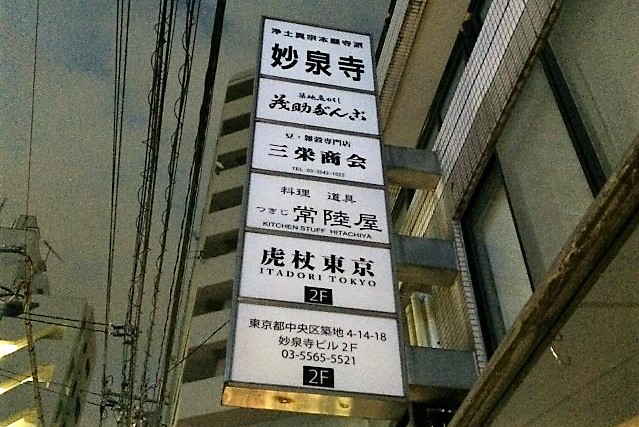

現在も築地場外市場のなかに、妙泉寺が残っています。(地図)

妙泉寺は雑居ビルの中にあります。タモリさんがインターホンを押すと、はーいと女性の声。4階には、マンションのような部屋に、立派な祭壇がありました。

妙泉寺付近は、区画整理がくり返されて敷地の縮小が進み、ついにマンションの1室に至ったのでした。大半の寺は引越し、数軒しか残っていません。

タモリさんが5階に上がるとなんと「墓地」があり、さらに上がると、鐘突き堂も備えています。鐘は人手不足で、タイマーを使った機械で突いているとのことです。

上の動画は、シェア100%を誇る、上田技研産業株式会社製の自動鐘突き機。名前は、ナムシステム NAMsystemです。

(参考)ブラタモリでは、妙泉寺を訪ねる途中、老舗包丁店の東源正久に立ち寄っています。毎日研ぐというマグロ包丁に、タモリさんは注目しています。

築地本願寺|ブラタモリ築地

築地本願寺はインド建築。パイプオルガンが備えられ、結婚式やコンサートの開催も可能です。

古い建物が関東大震災で焼失したあと、開かれた寺院をめざし、古代インドの建築をモチーフに再建されました(1934年)。2014年に、国の重要文化財に指定されています。

本堂内には、世界の動物の彫刻がたくさん隠れています。見つけやすいのは、入って左の1階への階段付近。

築地本願寺の外観はインド建築ですが、本堂内は浄土真宗の寺院様式。修行僧のための寺でなく、開かれた寺を目指すため、本陣よりもお参りのスペースが広いことに、特徴があります。

正門左には、用途不明の鉄のふたがあります。開けてみると、不気味な階段があります。何のための階段なのでしょうか?

悪い予感がしたタモリさんですが、やむなく酸素マスクをつけて階段を降ります。かつての防空壕でした。1号室、2号室、3号室と続き、奥行きがあり、200人を収容できたとのことです。

現在(2022年撮影)は、新たに整備され、防空壕への入口は、見ることができなくなっています。

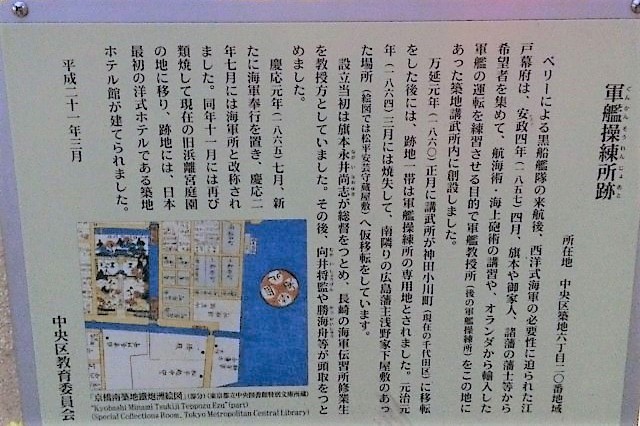

江戸末期の築地(海軍の町)|ブラタモリ築地

江戸初期に海を埋め立て寺町としてスタートした築地は、大名屋敷や武家地としての歴史を経て、江戸末期には海軍の町になります。

黒船の来航を機に、江戸幕府は、土地があり海に近い築地に次々と海軍の施設を建てたのです。

現在海軍の施設は、ほとんど残存していません。2011年まで存在した海上保安庁の施設には、明治初期の日本最古の海図がありました。タモリさんは、山の標記が新式(ドイツ式)の表記だと指摘し、保安官を驚かせました。

海図を制作するさい、水深は重りを使用して計測します。重りには力士が使う、鬢付け油を塗り、海底の土を採取し地質も調査していました。この方法は、現在でも使用します。

明治時代の築地(外国人居留地)|ブラタモリ築地

明治元年に築地周辺は、外国人居留地に定められました。

外国公使館や各国領事館(イギリス、オランダ、アメリカなど)が建てられ、宣教師、医師、教師などの知識人が移り住みました。

同時にミッション系スクールである、立教学院、慶応義塾大学、明治学院大学、女子学院、二葉学園、ぎょうせい学園、関東学院大学、女子聖学院、工学院大学、聖路加国際大学などが、築地で発祥しています。

慶応義塾が、芝新銭座(浜松町)を経て三田に移転したように、聖路加国際大(旧聖路加看護大)以外はほかの地に移転しています。聖路加国際大学内や付近に、記念碑などが残されています(聖路加国際大入口の石碑に一覧があります)。

| 東京でブラタモリ | 内容 |

| 😎現地取材 世田谷(#256) | |

| 😎現地取材 目白(#255) | |

| 😎現地取材 下北沢 | |

| 😎現地取材 汐留(#231) | 汐留は、江戸時代からずっと最前線だったとは? タモリさんが、 旅のお題「汐留は江戸東京のフロンティア?」を探ります。 |

| 😎現地取材 スカイツリー(#217) | タモリさんが、スカイツリーの立地の謎を地形から探ります。 |

| 😎現地取材 町田(#205) | 町田はなぜ神奈川県と間違われるか?を追求します。 |

| 😎現地取材 八王子(#204) | 八王子市の面積は、約100年間で25倍にも成長。はじめ(大正6年)はごく小さかった八王子市は、なぜ大きくなったのでしょう? |

| 東京湾(#202) | タモリさんが、東京湾がどのようにできたのかを探ります。 |

| 😎現地取材 鉄道スペシャル(#sp) | タモリさんが鉄道150年の歴史を探る。新橋の旧新橋停車場などが紹介されました。 |

| 😎現地取材 大名屋敷(#200、201) | タモリさんが東京の大名屋敷の秘密を探る。東京ミッドタウン(六本木)など、都内の大名屋敷跡が多数登場。 |

| 😎現地取材 江戸の水(#189) | タモリさんが江戸東京博物館(両国)を訪ね、東京の水の原点である、玉川上水を紹介。羽村取水堰が中継で登場。 |

| 😎現地取材 NHK(#187) | タモリさんが放送博物館、技研を訪ね、放送のお宝を見学し、歴史と未来を探りました。 |

| 😎現地取材 渋谷(#186) | 渋谷駅は谷間にある? タモリさんが、3つの坂をめぐり、渋谷の地形を確かめます。 |

| 😎現地取材 江戸城 | 江戸城(皇居)の気づきにくい地形的な特徴などを解き明かします。 |

| 😎現地取材 白金(#137) | 江戸時代には、茶畑と別が広がるのどかな場所でした。高級住宅地の4条件がそろったのはなぜ? |

| 😎現地取材 豊洲(#121) | 防波堤の痕跡から豊洲は海沿いの場所。戦後、日本が開発できる貴重な場所となりました。 |

| 😎現地取材 田園調布(#96) | 畑が広がる田園調布はどのように高級住宅街に? 放射線状の道には意外な目的地がありました。 |

| 😎現地取材 吉祥寺(#94) | 駅前に斜めの道はなぜ? ブラタモリは、井の頭公園の水の流れを確かめつつ過去を探ります。 |

| 😎現地取材 目黒(#57) | 目黒は江戸のリゾートだった? ブラタモリは目黒飴などをヒントに、歴史や地形を探ります。 |

| 😎現地取材 高尾山(#47) | 高尾山は、左右で森の明るさが違うようです? これがブラタモリ高尾山編の最大の謎です。 |

| 伊豆大島(#164 #165 #166) | 伊豆大島のアンコと椿、噴火の歴史を3回に渡り取り上げました。#165は、コロナ後ロケ復活の第1号。 |

| 😎現地取材 東京駅と周辺(江戸城下町)(#SP) | 東京駅前に江戸城の石垣が? タモリさんは来訪記念にタイルを張って帰りました。東京駅のれんがの秘密も徹底解明。 |

| 😎現地取材 築地(#SP) | ブラタモリ第2シリーズ (2010-11年)第1回で放映されたものを、現行シリーズの予告編として、スペシャルで放映したもの。 |

😎見逃した方はこちらから

| ブラタモリ日本の温泉 | ブラタモリ過去の放送回一覧 | タモリさん、オールナイトニッポンSP |

| 坂タモリ出版 推奨の坂は?(第8位で紹介) | 史上最大の反響「ブラタモリフォッサマグナ」 | ブラタモリ公式サイト |

| ブラタモリ「奇跡の編集力」 | ブラタモリ書籍一覧 | タモリさんが監修!カレーうどん千吉 |

😎過去回ロケ地 完全収録

ブラタモリが、長岡→燕・三条→新潟市を、信濃川なしには語れない地域としてまとめてくれそう!😎

— ブラタモリ (@buratamori2018) August 27, 2023

漏れる糸魚川、上越、村上などは北前船航路でカバー🚣♂️

信濃川、北前船で理解しやすく全県を売り出せば、まだまだ観光客は来そう!

動画は十日町市に信濃川が作った河岸段丘で、このエリアもカバー。 pic.twitter.com/pFJF4tlKW3

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)