JR東日本券売機の払い戻しと領収証のことで困っていませんか? この記事では、券売機での払い戻し、領収書の注意点を、東京駅を年に50回利用する とらべるじゃーな! が説明いたします。

券売機の領収書と払い戻し

- 領収書ボタンを押せば、領収書が発行されます。窓口に並ぶ必要はありません。

- 購入直後なら、買い間違い払戻しボタンで、手数料なしで払戻し可能です。ただし、新幹線改札前(在来線改札内)の券売機や、JR東海の券売機には払戻しボタンがありません。

- クレカ購入、乗り継ぎ割引は払戻し不可。指定席は払戻し可能です。

ちょっとしたコツがあります!

JR東日本券売機の払い戻しの注意点

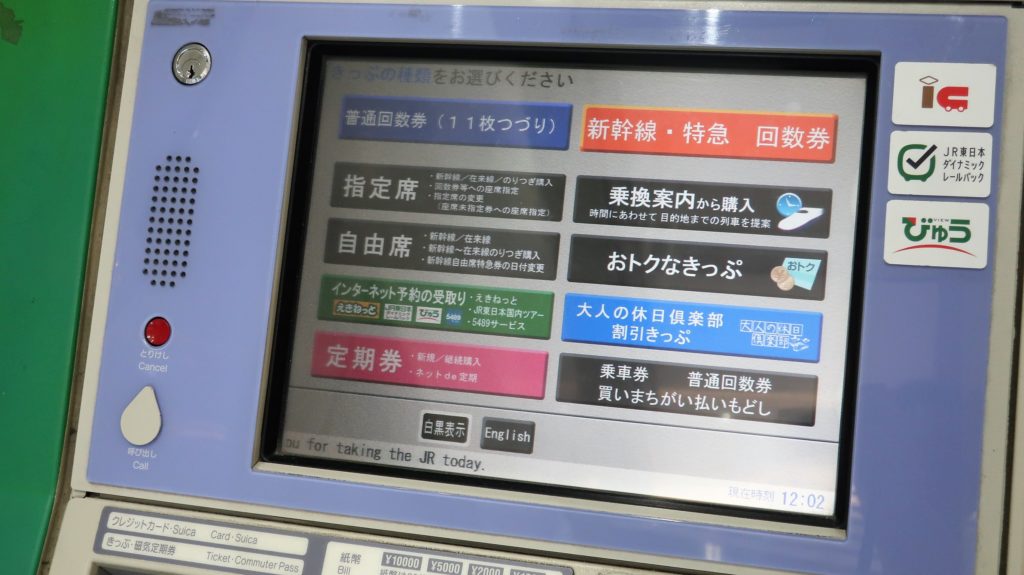

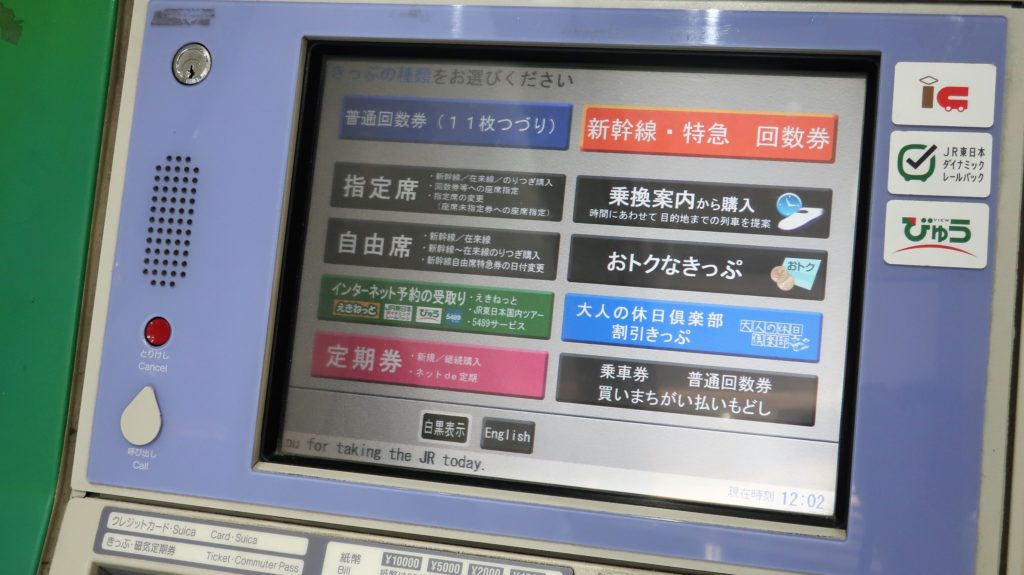

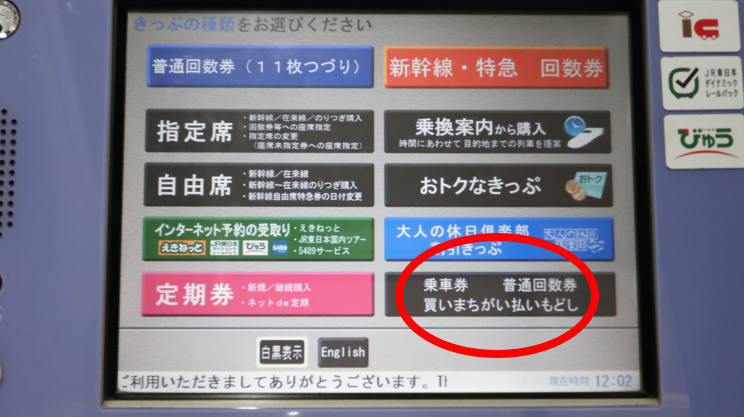

JR東日本の券売機には、右下に、買いまちがい払いもどしボタンがあります。

- ただし、新幹線改札外であっても、在来線改札内の券売機には、買いまちがい払い戻しボタンはありません。

- また、東京駅・品川駅などのJR東海の券売機にもありません。

誤購入の場合のほか、駅ねっとで購入済みなどの事情により、正規価格の領収書がだけが必要な場合にも便利です。

購入直後なら、買いまちがい払いもどしボタンを押し、切符(領収書は不要)を入れると現金で払い戻されます。手数料はかかりません。

| 払戻しの可否 | 区別 |

| × | JR東海の券売機(東京駅・品川駅など) |

| × | 改札内の券売機(例えば、東京駅の新幹線改札すぐそばの券売機は、在来線改札内のため払戻し不可) |

| × | クレジットカード、Suica等での購入。 |

| × | 乗り継ぎ割引の切符(例えば、こだま号と踊り子号を購入すると、自動的に乗り継ぎ割引となる。いずれも払戻し不可) |

| ? | 往復きっぷ(払戻しできないという情報もありますが未確認です) |

| 〇 | 指定席券 |

| 〇 | 乗車券、自由席特急券など |

JR東日本券売機の払い戻しの根拠

旅客営業規則の293条が根拠です。「ただし、指定急行券及び指定特別車両券については、この取扱いをしない」とありますが、指定席券についても、事実上返金を行っています。

関連記事

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)