NHK番組のブラタモリ有田焼編で、有田の地形や地質、歴史を踏まえた見どころや穴場が紹介されました。このページでは、ブラタモリ有田焼編のルートを、アクセスなどの情報とともに紹介します。

・2023年3月の再放送(セレクション)は、後編のみとなります。 木曜朝現在、深夜の再放送は、国会中継のため中止の見込みです。

| 佐賀でブラタモリ | 内容 |

| 佐賀(#230) | タモリさんが、九州では最も小さな県である佐賀県の、水を制した偉大な歴史を探ります。 |

| 有田焼(#116,#117) | タモリさんが、世界的な知名度を誇る有田焼が誕生し、発展してきた秘密を探ります。 |

世界最古のやどを見る

世界最古の宿・ギネスブック認定 全館源泉掛け流し 西山温泉 慶雲館(楽天トラベル)

【前編】有田焼|ブラタモリ有田

佐賀県の有田町は、陶器市に100万人以上が訪ねる焼き物の町です。日本の磁器が生まれた地であり、江戸時代には、はるかヨーロッパでもブームとなりました。

なぜ有田に、このような優れた磁器が生まれたのでしょうか?

タモリさんは、かつての持ちネタ、中洲産業大学を紹介します。有田焼を紹介する講義のパロディは、地元の方が真に受けて、デタラメだと批判したこともあったそうです。

有田ポーセリンパーク|ブラタモリ有田

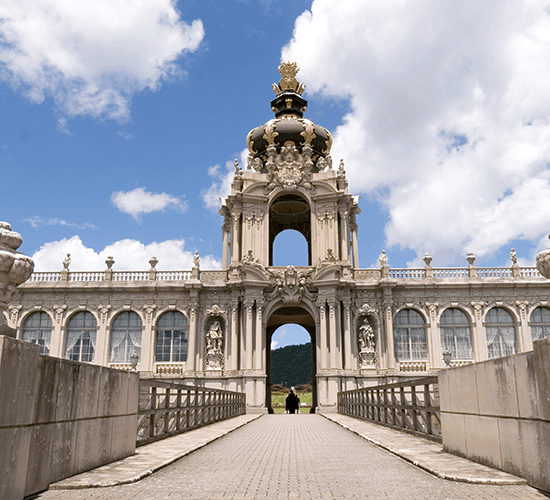

有田ポーセリンパーク(画像出典)

ブラタモリは、有田焼のテーマパークである、有田ポーセリンパークからスタートします。

ドイツのツヴィンガー宮殿がモチーフです。宮殿に住んでいたアウグスト2世が、有田焼きの大ファンで、一大コレクターでした。マイセンの陶器は、現地で有田焼きを作ろうと着手されたものです。

- アクセス 土日祝日は、有田駅から有田町コミュニティバスで13分。平日は、同バスの戸矢北バス停から徒歩35分。

ブラタモリ有田焼編のテーマは、なぜ世界の有田焼になった?です。

有田焼は、陶磁器のなかでは磁器の分類で、なめらかな手触りで、素地が白く色が映えることも特徴です。

また、叩いた時の音にも違いがあります。

- 磁気 …高いソ(音大出身の林田アナによる)

- 陶器 …低いソ(同上)

好きな陶磁器で、性格がわかると、案内人は説明します。

- タモリさん …繊細

- 林田アナ …格式が高い

有田ポーセリンパーク(画像出典)

有田ポーセリンパークでは、ウィーン万国博覧会に出品された1m85cmの超巨大花瓶を見ることができます。ろくろで人の手の届く範囲の制約をクリアーするために、少しずつ縦に重ねて作られ、その継ぎ目は少し盛り上がっています。

有田焼の採石場 泉山磁石場|ブラタモリ有田

ブラタモリは、陶片の敷かれた小道を通り、有田焼の採石場である、泉山磁石場を訪ねます(内部以外は見学可)。

- アクセス JR上有田駅から徒歩で15分

粘土の原料となる白い石は、江戸時代に発見され、陶石と呼ばれました。16世紀に朝鮮から連れてこられた、陶工が発見しました。

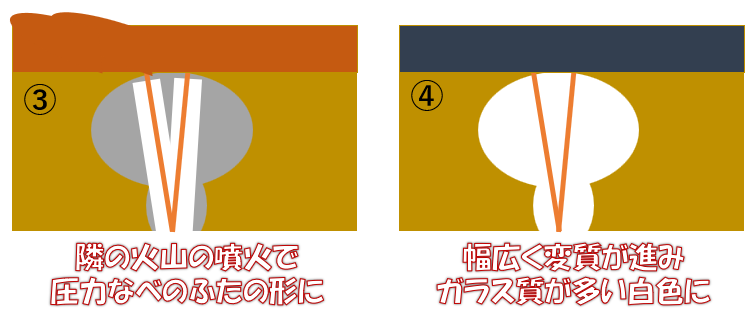

陶石の元になったのは、「変質流紋岩火砕岩」です。溶岩が冷えて固まった流紋岩は、ガラス成分と鉄分を含んでいますが、通常白くはありません。有田では温泉の作用を受け、ガラス成分が残り、白くなりました。

地層を見ると、縦に割れ目があります。割れ目から温泉が入り、割れ目の周辺が白く変化しています。手触りは柔らかく、すでに粘土になっています。

しかし、なぜ割れ目の周辺だけでなく、泉山全体に温泉が行き渡り、粘土化したのでしょうか?

その秘密は、隣の火山にあります。約250万年前の火山(英山)の噴火による溶岩が、圧力釜の蓋のような形となり、数万年かけて「泉山の奇跡」を起こしたのです!

世界最古のやどを見る

世界最古の宿・ギネスブック認定 全館源泉掛け流し 西山温泉 慶雲館(楽天トラベル)

有田の町|ブラタモリ有田

ブラタモリは、上有田駅の北東にある、陶器店が並ぶ通りを訪ねます。町並み保存地区になっています。(地図)

手塚商店は、伝統のある陶器店です。

煙突があちこちに残り、焼き物の町らしい風情があります。使われなくなった煙突は、クリスマスにサンタクロースの人形を飾ります。

有田の地形|ブラタモリ有田

有田の町の両側には険しい山が見えます。火山と火山の谷間にできた有田の地形は、川が流れ、焼き物づくりに最適でした。どういうことでしょうか?

ブラタモリは、陶器店が並ぶ通り(町並み保存地区)の南西にある、川沿いの道をめざします(ブラタモリが紹介した煙突が並ぶ風景は、途中JRの線路を渡る手前付近です)。

タモリさんは、川底にある岩盤に穴が開いていることに気づきます。わざわざ掘った穴のようです。何のために掘ったのでしょうか?

岩盤の穴は、唐臼(からうす)小屋の跡です。唐臼小屋では、白い陶石を砕く作業が行われていました。使用していたのは、水の力で石臼の中の陶石を砕く装置です。この石臼は、唐臼と呼ばれていました。

有田焼の活用

ブラタモリは、陶器店が並ぶ通り(町並み保存地区)にある手塚商店の裏手にある、トンバイ塀を観察します(地図でドンバイ塀のある裏通りと書かれた場所でなく、手塚商店のすぐ北です)。

その後、地図左上の地点(有田小学校バス停手前)に移動し、階段を見ます。

有田では、トンバイ塀と呼ばれる、窯のレンガを再利用した、美しい壁が知られています。

ブラタモリは、有田小学校バス停近くに、なだらかな階段を発見します。

大量に有田焼を作るには、斜め15度の斜面が欠かせませんでした。どういうことでしょうか? 階段を登ると、草に覆われた石段があり、通気口のような穴が横一列に並んでいます。(写真はこちらから)

登り窯の痕跡です(下白川窯跡)。登り窯は、斜面を使って作った長い窯で、大量の磁器を一気に焼き上げることができました。それに適した角度が15度だったのです。では、なぜ急な斜面の多い有田に、15度の傾斜も存在するのでしょうか?

これは、凝灰角礫岩の性質によるものです。

- 流紋岩 …鋭い傾斜の山地を形成する

- 凝灰角礫岩 …火山灰に石が混ざった岩石。有田の山すそに分布し、中央に川が流れ、緩い傾斜が生まれた。

【後編】柿右衛門(かきえもん)窯|ブラタモリ有田

ブラタモリは、柿右衛門窯を訪ねます。

- アクセス 有田駅から徒歩30分。またはタクシー。参考館(入場無料)および店舗がある。工場は非公開。(地図)

柿右衛門窯は、ヨーロッパでの有田焼ブームを起こした名窯です。柿右衛門窯には、1度ヨーロッパに輸出され、戻ってきた作品も飾られています。ヨーロッパの磁器の原点といえるマイセンでは、現在も、柿右衛門窯の作品をコピーしたものが作られています。

柿右衛門様式は、余白を大きくとった、左右非対称の構図と、繊細な筆づかいが特徴的です。

柿右衛門の細工場(非公開)では、延べ下げという、ろくろを使って粘土を上げ下げする難しい作業が、1段下がった場所で行われています。江戸時代の工房でも、ろくろの作業の場所は、1段下がっていました。

有田焼の粘土は、きめが細かいため型崩れしやすく、粘土から空気を抜き、薄く仕上げることが必要です。それには大変な技術が必要となり、400年に渡る工夫が受け継がれているのです。

ブラタモリは、柿右衛門の絵付けの工場を訪ねます。

初代柿右衛門の最大の特徴は、白地に赤を使ったことです。もともと有田焼は、焼き上げる前に絵付けを行ったため、高温に強い青のみが使われていました。初代柿右衛門は、焼きあがった後から絵を付ける技術(上絵付け)を開発したのです。

絵付けは、線書き(正確さと勢いを求められる線を描く)、濃み(太い筆で濃淡を描き分けながら色を付ける)の2人が分担して行います。職人になってから定年まで、まったく同じ作業をします。有田では、絵付以外の分野でも分業が多く行われています。結果として、それぞれの技術に関して、高い水準が実現しました。

15代柿右衛門は、全ての工程を管理する、デザイナー兼総合プロデューサーのような役回りです。

有田の赤|ブラタモリ有田

ブラタモリは、有田の町の中心部(有田駅、上有田駅の中間)に戻ります。(地図)

江戸時代の家屋があります。絵の具のついた筆を洗ったのか、屋根がわらが赤く染まっている家があり、赤絵町という地名も残っています。技術が漏れないように、16軒の職人の住まいが集められていました。

- アクセス 上有田駅から徒歩15分、有田駅から徒歩20分。

花赤と呼ばれる絵の具は、濃淡を存分に表現できる、有田焼に欠かせない絵具です。ブラタモリが取材した店では、ほかの色より高価な、100gあたり2万3千円もの値段がつけられていました。

花赤を作るには、鉄さびを水に入れ、毎日水を入れ替え酸化を促しながら、10年間もかけて細かい粒子に仕上げていきます。

さらに、磁器に絵の具を定着させるため、ガラス成分と混ぜ合わせるのにも長い時間をかけ、江戸時代には専門の職人がおり半年から1年かけたほどです。現在は機械を使いますが、それでも3か月かかります。

香蘭社の碍子(がいし)工場|ブラタモリ有田

ブラタモリは、有田の碍子工場(香蘭社)を訪ねます。有田は、碍子の発祥の地だったのです。

ブラタモリ那須編でも、碍子に興味を示したタモリさんは、碍子工場と聞き大喜びです。香蘭社は、300年の歴史を持つ有田焼の名窯ですが、同じ原料から、碍子も作っていたのです!

- 碍子工場(香蘭社)へのアクセス 赤絵町からすぐの有田異人館(洋館)の先。異人館は、有田焼を買い付けに来た、ヨーロッパの商人が使用した場所で、ブラタモリでも紹介されました。(地図)

様々な形の碍子を見学したあと、タモリさんは複雑な形をした玉碍子(ワイヤーをつなぐもの)の製造に挑戦します。機械で2か所のミゾを削り取ったあと、手作業で磨き上げます。

明治初期、鉄道が開通し電信が普及します。全国に電線が張り巡らすために碍子が大量に必要となったとき、陶器づくりに実績のある有田が注目されました。美術工芸品は、景気の波に売り上げが左右されるため、碍子が有田の工場を支えてきました。

香蘭社では、売り上げの7割を有田焼に頼った時期もあります。碍子づくりは批判されることもありますが、有田の美術工芸品を支えてきたのは、碍子だったのです!

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)