NHK番組のブラタモリ京都・清水寺で、タモリさんが地理や地学、歴史的な観点で、清水寺や周辺のスポットを紹介しました。このページでは、ブラタモリ京都・清水寺編のルートを紹介します。

高い崖の上にあるのにスムーズにたどり着ける不思議な地形が清水寺。清水のような定番スポットも地理面から興味深く紹介されていますが、なかなか気づきにくい穴場なら大原は特におすすめ。このほか、山科、西寺跡、西陣地区、伏見城跡、御土居などは地形や歴史を伝える場所です。

| 三十三間堂 (新#19)守られた仏像と秀吉 | 😎東海道五十七次 (#SP)大坂へ続く分岐路 | |

| 😎山科 (#234)巨大要塞の痕跡 | 😎東寺 (#233)幻の「西寺」があった | 😎大原 (#207)癒しの里を巡る |

| 😎鴨川 (#206)貴船神社と納涼川床 | 天橋立 (#172)共通テスト的中の地形 | 😎比叡山編 (#143 144)山深い仏教の聖地 |

| 😎京都御所編 (#142)幻の秀吉・聚楽第を発見! | 京都西陣編 (#139)西陣織はどうできた? | 😎宇治編 (#103)宇治茶はなぜうまい |

| 😎銀閣寺・東山編 (#102)引き算の美学とは | 😎京都祇園編 (#70)花街は分業制? | 😎清水寺 (#69)類まれな崖の地形 |

| 😎伏見編 (#37)秀吉の面影を探る | 😎嵐山編 (#36)渡月橋の景色 | 😎南禅寺・御土居 (#パイロット版)幻の先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

京都・清水寺とは

清水寺は、京都駅の北東に位置する世界遺産。京都のなかでも高い人気を誇り、年間600万人が訪れます。清水の舞台が、特に知られています。

清水寺が人気を博したのは、なんと平安時代! 『枕草子』には、清水寺が登場します。

枕草子241段 騒がしきもの(一部)

十八日に、清水に籠りあひたる。暗うなりて、まだ火もともさぬほどに、ほかより人が来あひたる。まいて、遠き所の人の国などより、家の主人(あるじ)の上りたる、いと騒がし。

(意訳)先日、18日に、清水寺に仏事で宿泊したときのことです。暗くなり、そろそろ灯をともそうかという頃、田舎からやってきてた(騒がしい)人たちに出会いました。まして、遠方から主人と大勢でやってきた人は、とても騒々しいものです。

清水寺への騒々しい物見遊山に、清少納言はあきれていますが、ほかの段では、清水寺の参道の坂を登ってゆくと漂う、柴の木を焚いた、香の趣深さにも触れています。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

ブラタモリ京都・清水寺のテーマは、どうして人はなぜ清水をめざす?です。

おもなアクセスルート

アクセスと清水寺内のルート|ブラタモリ京都清水寺

ブラタモリは、まず仁王門をくぐります。

ブラタモリのルート 仁王門→三重塔→本堂と清水の舞台→奥の院(展望台)→音羽の滝→出口(参道から、人の流れに沿って順路通りに進むと、このルートとなります)

右手に新装となった三重塔を見つつ、本堂、清水の舞台の方面へ向かいます。

ブラタモリ清水寺ふりかえり①

— ブラタモリ (@buratamori2018) October 22, 2019

清水の舞台で知られる清水寺は、かなり高い位置にあります。 pic.twitter.com/VqrVfFE90g

テレビ撮影禁止のため、ブラタモリは清水の舞台をパスしましたが、旅行客は、撮影可能です(本堂内は撮影不可)。

ブラタモリは、清水の舞台を間近に見ることができる、奥の院に到着。2020年のはじめまで、清水の舞台は工事中で、シートがかぶされていました。

清水の舞台|ブラタモリ京都清水寺

清水の舞台がある本堂は、枕草子には書かれておらず、西暦1100年頃の藤原成通のエピソードが初登場です。

清水の舞台で、貴族の藤原成道は、驚くべきことを披露しました。それは何だったのでしょうか?

清水の舞台の欄干を、西から東、次いで東から西へ、蹴鞠をしながら渡ったというものです。藤原成通は、貴族(現代なら上級の国家公務員)でしたが、「サッカー」の達人として有名だったとの言い伝えもあります。

さて、平安時代末期、清水寺の清水の舞台が、崖にせり出すように改築されたのは、参拝客があまりに多かったからです。

清水寺の本尊である観音は、40の腕に、それぞれ25の観音力を宿すとされます。観音は、あらゆる人の願いに応えるために、方々に耳を傾ける神様であり、広く人気がありました。33年に1度開帳(公開)があり、次回は2033年頃となります。

清水の舞台から飛び降りる、ということわざがありますが、実際に飛び降りたのは何人だったのでしょう?

信心深い人が多く挑戦しており、記録に残っているのは、およそ237人で、85%が助かっています。歌舞伎の題材になり広がりましたが、明治5年に禁止令が出されました。

ビルの4階ほどの高さがあり、現在は植生と土質が変わっているため、危険度は増しています。清水の舞台から飛び降りることは、浮世絵の図柄にも取り上げられています。

音羽の滝と2つの崖|ブラタモリ京都清水寺

清水寺の名前の由来になったのが、名水・音羽の滝です。清水寺はもとは滝行の場所だったのです。滝の水は、現在は3つに分かれていますが、どれも同じ水です。(それぞれ別のご利益と言われています)

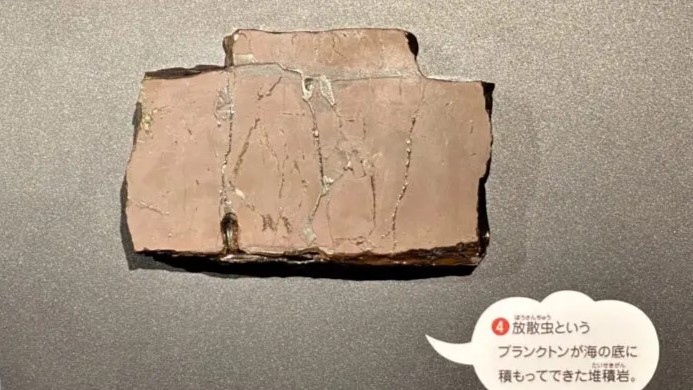

#ブラタモリ 的な京都散歩。清水寺はまだ大修理中、そして音羽の滝に向かう崖はチャート。ブラタモリを見ていなかったら絶対に見逃している pic.twitter.com/TVvdS8FEWH

— ショコラ📎👖🎸🐶💋💋 (@choco_244) May 11, 2019

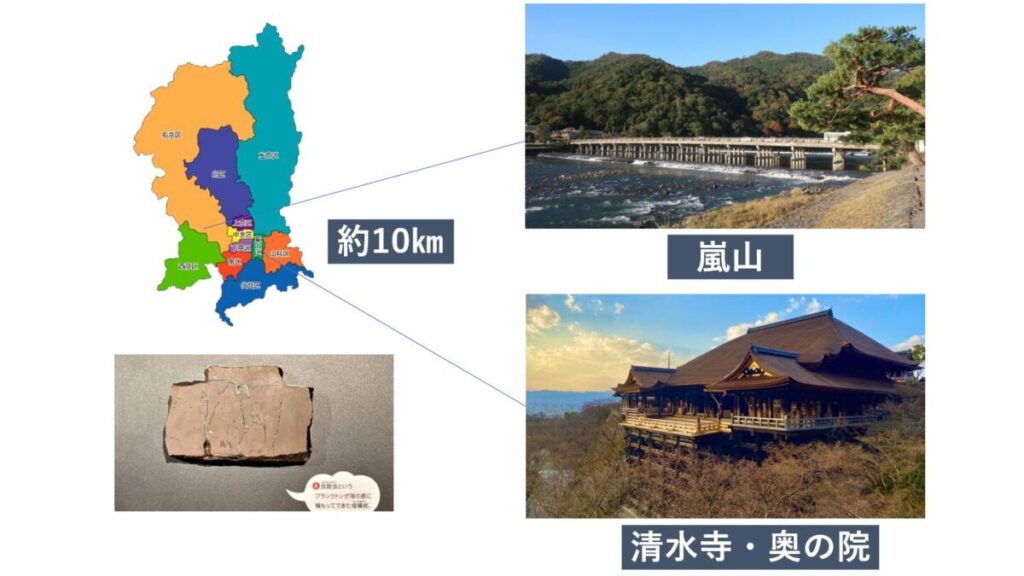

ブラタモリは、本堂の裏で、地層を見学します。ブラタモリ京都・嵐山編で紹介された、プランクトン(放散虫)が堆積した、チャートの地層です。

京都盆地の西端にある嵐山と、東端にある清水寺で、なぜ地層が一致するのでしょうか?

実はもともと、清水寺と嵐山の地層はつながっていたのです。しかし、断層により中間が埋没し、現在はつながっていません。そのため奥の院は崖の上にあります。

奥の院は、断層が作った崖の上にあり、京都市街を見下ろします。清水寺は、京都の街から近い観音としても、人気を集めました。

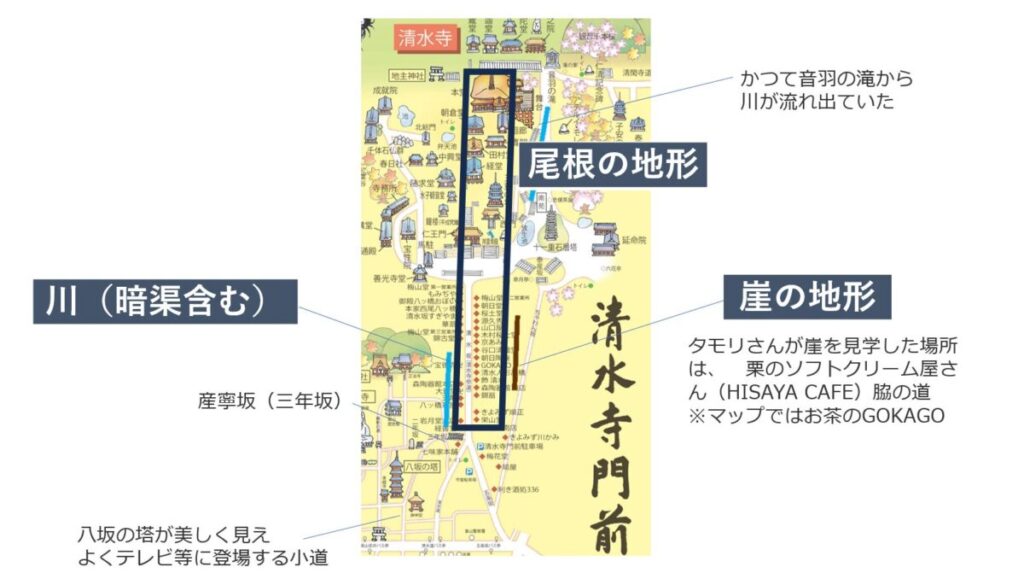

かつて、本堂(清水の舞台)をはさむように流れていた川が、東西の方向にも崖を作りました。清水の舞台は、この崖を見下ろしています。清水寺の南側(地図では右側)にも川があり、かつて音羽の滝から流れていたのです。

南北に渡る断層の崖と、谷(川)が削ってできた東西の崖の組み合わせが、清水寺の、崖の交差点(T字型と考えた方が分かりやすい?)とも言える特異な地形を形成しています。

※なお、以上の番組の説明には、異論もあるようです。研究のさいは詳細をお調べください。

参道から尾根をたどり産寧坂へ|ブラタモリ京都清水寺

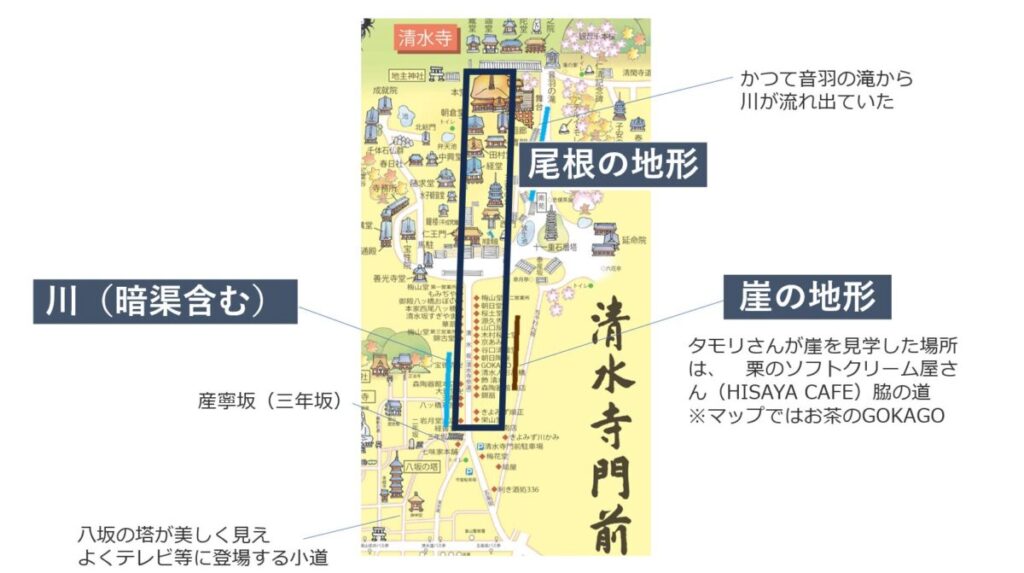

ブラタモリは、川が削ってできた尾根に敷かれた参道を戻り、尾根の地形を確かめるために、崖を探すことにしました。その後、産寧坂で尾根を降り、清水寺の北側にあたる川の痕跡を探るプランです。

仁王門を背に参道(松原通)を下り、産寧坂(三年坂)を渡り、尾根の北側の川筋に向かうルートです。

仁王門を背に、松原通りを西に歩きます。矢印(栗のソフトクリーム屋さん)の道を左に曲がります。

ブラタモリ清水寺ふりかえり③

— ブラタモリ (@buratamori2018) October 22, 2019

参道を脇に入ると、高い尾根であることがわかります。 pic.twitter.com/zfh27RD5gr

再生ボタンを押してみてください。崖の向こうには、川が流れていたのです。高い場所にある清水寺ですが、参道が尾根上にあり、登山することなく参拝できたのも、清水寺の人気の理由です。

曲がる場所の目印は、栗のソフトクリーム屋さんです。

尾根から崖下に向かう階段を確認しました(地図●印)。

家が立ち並ぶところが、清水の舞台をはさむように流れている川のうち、音羽の滝から流れ出ていた、南側の川の跡です。崖上にあたる参道は、清水寺と同じ高さとなっており、人々が参詣しやすい地形だったのです。

轟川の痕跡をたどり八坂の塔へ|ブラタモリ京都・清水寺

産寧坂(三年坂)は、京都でも最も名高い坂です。ブラタモリは、清水の舞台をはさむように流れている川のうち、北側の川の跡を探ります。

ブラタモリ清水寺ふりかえり⑤

— ブラタモリ (@buratamori2018) October 22, 2019

産寧坂を下ると、尾根の下を流れていた川が暗渠(あんきょ)となっています。

しかし、突き当たりまで行くと、開渠(かいきょ)も見られ、いにしえの水音が鳴り響きます😎 pic.twitter.com/qm7WtoNrmB

古地図によると、産寧坂は、尾根を横切るように敷かれ、下り切ると、東西に流れていた轟川の痕跡の道に出会います(地図●印)。

轟川の川筋を東へ歩くと、マンホールから水音が聞こえます(再生ボタンを押してみてください)。川は、現在は暗渠(埋められた水路)となっています。川筋に沿って東へ向かうと、一部水の流れが見られる場所(開渠)があります。

ブラタモリが轟川の暗渠をたどると、八坂の塔が見えてきました。

住宅が建っており、暗渠をたどれない場所もあります。元清水小学校の裏側に、深い谷の跡があります。さらに幼稚園付近を通ります。

上の地図で示したルートの終点手前(曲がるところ)に八坂の塔があり、ルートの終点にかつての轟川にかかっていた橋の痕跡があります。

音羽の滝に至る川や轟川が尾根を作り、そこに参道を作ることができたのも、多くの人が清水寺めざしやすかった背景です。

あの世とこの世の分かれ道|ブラタモリ京都・清水寺

ブラタモリは、古くからの参道である、鴨川・松原橋から清水寺方向を目指します。かつて清水坂と呼ばれていた道です。(ブラタモリ鴨川編で紹介された、納涼床は少し北にあります)

鴨川は、かつて、三途の川に見立てられていたことがあります。途中右手に立地する、六波羅蜜寺の石碑には「幽霊」の文字が見られます。「幽霊子育て飴」の看板がありました(みなとや幽霊子育飴本舗)。この参道は、此岸(この世)から彼岸(あの世)へ向かうという意味づけがあります。

六道珍皇寺には、閻魔大王と小野篁(朝廷に仕えた官僚だが、閻魔様と共同で作業をしていた不思議な伝説がある)の像があります。

小野篁は、六道珍皇寺に今も残る井戸から冥界へ行き来し、人間の弁護士としての役割を果たしていたと伝えられます。寺の中には、亡くなった人が向かう6つの世界である六道が描かれた、絵図があります(いずれも一般非公開)。

六道珍皇寺付近には、断層崖がありました。断層は、この世とあの世の境の象徴とされてきました。あの世の入り口であり、死者を弔う場所であることも、清水寺に多くの人が足を運んだ理由です。

清水の裏側には、観光客がほとんど気づかない、巨大な墓地があります。清水寺の裏側は、巨大な埋葬地だったのです。清水寺への参道は、亡くなった人を送る道でもあったのです。

高い崖の上にあるのにスムーズにたどり着ける不思議な地形が清水寺。清水のような定番スポットも地理面から興味深く紹介されていますが、なかなか気づきにくい穴場なら大原は特におすすめ。このほか、山科、西寺跡、西陣地区、伏見城跡、御土居などは地形や歴史を伝える場所です。

| 三十三間堂 (新#19)守られた仏像と秀吉 | 😎東海道五十七次 (#SP)大坂へ続く分岐路 | |

| 😎山科 (#234)巨大要塞の痕跡 | 😎東寺 (#233)幻の「西寺」があった | 😎大原 (#207)癒しの里を巡る |

| 😎鴨川 (#206)貴船神社と納涼川床 | 天橋立 (#172)共通テスト的中の地形 | 😎比叡山編 (#143 144)山深い仏教の聖地 |

| 😎京都御所編 (#142)幻の秀吉・聚楽第を発見! | 京都西陣編 (#139)西陣織はどうできた? | 😎宇治編 (#103)宇治茶はなぜうまい |

| 😎銀閣寺・東山編 (#102)引き算の美学とは | 😎京都祇園編 (#70)花街は分業制? | 😎清水寺 (#69)類まれな崖の地形 |

| 😎伏見編 (#37)秀吉の面影を探る | 😎嵐山編 (#36)渡月橋の景色 | 😎南禅寺・御土居 (#パイロット版)幻の先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)