NHK番組のブラタモリ天橋立編で、タモリさんが天橋立の地形や、ほとんど知られていない歴史を紹介しました。このページでは、ブラタモリ天橋立編の全内容・ルートを写真でまとめて紹介します!

※共通テストの地理Bの出題を、ズバリ的中!

高い崖の上にあるのにスムーズにたどり着ける不思議な地形が清水寺。清水のような定番スポットも地理面から興味深く紹介されていますが、なかなか気づきにくい穴場なら大原は特におすすめ。このほか、山科、西寺跡、西陣地区、伏見城跡、御土居などは地形や歴史を伝える場所です。

| 三十三間堂 (新#19)守られた仏像と秀吉 | 😎東海道五十七次 (#SP)大坂へ続く分岐路 | |

| 😎山科 (#234)巨大要塞の痕跡 | 😎東寺 (#233)幻の「西寺」があった | 😎大原 (#207)癒しの里を巡る |

| 😎鴨川 (#206)貴船神社と納涼川床 | 天橋立 (#172)共通テスト的中の地形 | 😎比叡山編 (#143 144)山深い仏教の聖地 |

| 😎京都御所編 (#142)幻の秀吉・聚楽第を発見! | 京都西陣編 (#139)西陣織はどうできた? | 😎宇治編 (#103)宇治茶はなぜうまい |

| 😎銀閣寺・東山編 (#102)引き算の美学とは | 😎京都祇園編 (#70)花街は分業制? | 😎清水寺 (#69)類まれな崖の地形 |

| 😎伏見編 (#37)秀吉の面影を探る | 😎嵐山編 (#36)渡月橋の景色 | 😎南禅寺・御土居 (#パイロット版)幻の先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

天橋立とは?|ブラタモリ天橋立

ブラタモリは、京都府の北部・日本海側にある天橋立からスタート。さっそく観光名物の「股のぞき」にチャレンジしました。

股のぞきをして見た逆さまの天橋立は、龍に似ていると言われ、飛龍観と呼ばれます。なお、天橋立は、砂がたまってできた砂嘴と呼ばれる地形です。

砂嘴とは 沿岸流や波浪によって運ばれた砂礫が海岸や湖岸から細長く突堤状に堆積してできた地形。

参考 砂州と砂嘴の用語の混乱

日本三景の京都府の天橋立は「砂州」と呼ばれることもあれば、「砂嘴」として扱われることもある。京都府が管理する同じホームページ内であっても、天橋立は「砂州」とされたり、「砂嘴」になったりする。また、国の機関である国土地理院と文化庁の HP では、天橋立を前者は「砂州」、後者は「砂嘴」と説明し(中略)地形の専門家の筆による専門書や辞典類、あるいは用語の専門家による国語辞典や百科事典においてさえも、天橋立を示す地形用語に不統一がみられる。

宮島、松島と並び日本三景に挙げられる天橋立は、年間約200万人が訪ねる観光地です。白い砂と約6000本の松からなる景観は、「白砂青松」と呼ばれ、与謝野晶子に詠まれるなど、古くから愛されてきました。

日本三景が登場する古い文献には、現在主流の南側からの景色ではなく、北側から見た天橋立が説明されています。ブラタモリ天橋立編のテーマは、「なぜ人々は天橋立を目指す?」です。

南北の展望台|ブラタモリ天橋立

現在もっとも有名な天橋立の景色は、南から眺めたものです。

アクセス 京都丹後鉄道・天橋立駅から5分。天橋立ビューランド内。

天橋立は、北側から見ることもできます。

アクセス 京都丹後鉄道・天橋立駅からバスで25分。傘松ケーブル下車。または観光船(天橋立桟橋~一の宮桟橋)を利用。

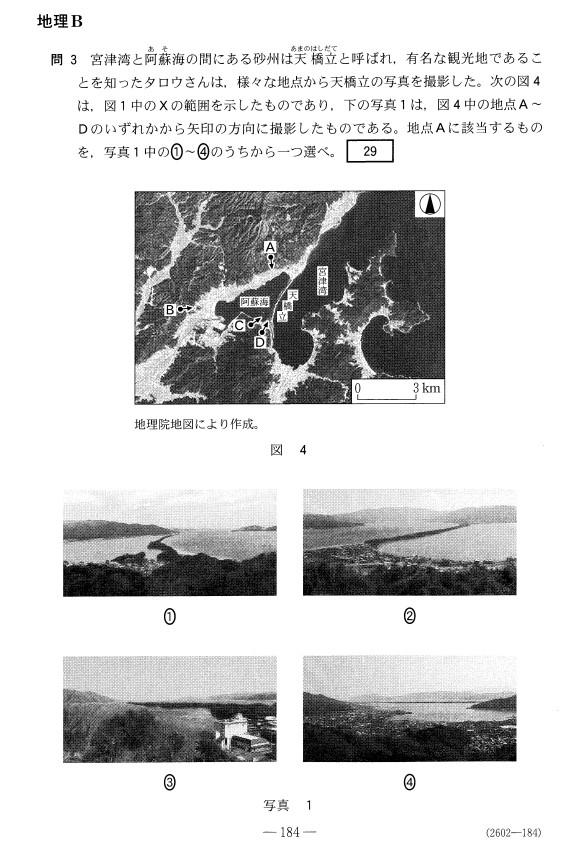

追記 大学入学共通テストの地理Bでブラタモリが「的中」

大学入学共通テストの地理Bで、天橋立に関する問題が出題され、ブラタモリ天橋立編が的中とインターネット上で話題になり、役立ったと感謝の声が相次ぎました。

4地点から撮影された天橋立の写真の中から、北側から撮影したものを選ぶ問題。難問ですが、ブラタモリ天橋立編を見ていれば、間違いなく正解できる問題でした。

正解は、すぐ上の写真と比べれば、2番と分かりますね。(正解と配点)

なぜ天橋立は北から?|ブラタモリ天橋立

かつて、天橋立は、北側から眺めるのが普通でした。これは、なぜなのでしょう?

ブラタモリは、北側の成相寺をめざして、ケーブルカーに乗車します。

降車後、タモリさんは天橋立の北側からも「股のぞき」に挑戦します。股のぞきは南側(天橋立ビューランド側)からも可能ですが、発祥の地は、北側(笠松公園側)です。

北側から股のぞきをすると、空と海の区別がつきにくくなり、空に雲のように浮かぶ島から、天へ昇るはしごがかかるように見えます。『丹後国風土記』に、そのような記述がありました。

ふもとのまっすぐな道

ブラタモリは、ふもとの道を訪ねます(ルートの概要)。平安時代にはすでにあったと考えられる、古い道です。地図を見るとまっすぐな道の先には、(ほかの道とは異なり)斜めに突きささる道があり、その先に何かがあったようです。

斜めに交わる十字路を、海を背にして進むと、礎石が見られる広場があります。

もしかして、国分寺?

タモリさんがつぶやいたように、これは、国分寺の跡だったのです。斜めに突きささっていた道は、方角上は南北に延びていました。国の一番良い場所にという国分寺の理想に沿って、天橋立の全てを見渡せる場所に、国分寺は建てられました。

天橋立の舟屋|ブラタモリ天橋立

国分寺がこの場所に建った理由は、ほかにもあります。ヒントは、周辺にある「溝尻」という地名です。溝は川、尻は隅っこを表します。つまり、川が海に注ぐ場所なのです。丹後国にとって、川は、水運に使う重要なものでした。

天橋立の北側には、40棟の舟屋で知られる溝尻集落があります。

内陸から見ると穏やかな住宅地ですが、海側から見ると、港であることがわかります。宮津湾のさらに奥、天橋立に守られ、波が穏やかなことが特徴です。舟屋は、海岸ぎりぎりに立つ、特別な建物で、海岸に沿って並ぶ姿は、見事です。

ブラタモリは、舟屋の中に入ります。海際には、専用の桟橋、「マイ桟橋」があります。このように、水運、漁業、国分寺、美しい景観から、天橋立の北側に、中心ができたのです。

天橋立の砂州は成長している??|ブラタモリ天橋立

ブラタモリは、天橋立に上陸し、砂州の様子を探ります。天橋立の砂州は、夏は海水浴場として、賑わっています。

砂州には、天橋立神社があります。神社の参道は、砂州を渡る道と全くずれた場所にあります。なぜなのでしょうか?

かつては、海から参拝するのが、正統なルートだったのです。船を降りる場所には、鳥居があります。なぜこの場所に作られたのでしょうか?

天橋立は、かつては今よりも短く、江戸時代中期から後期にかけ伸びた歴史があります。神社の鳥居は、かつて砂州の南端にあったのです。その後、大正時代には橋が作られ、南側からのルートができました。このことで、京都に近い南側が、天橋立への経由地として発展し、現在の南側の繁栄に結びつきました。

江戸時代後期に砂州が伸びたことで、砂州の形が変わり、龍の頭ができたことで、天橋立は、梯子から龍になったとも言えます。

智恩寺

ブラタモリは、繁栄した南側の智恩寺を訪ねます(地図)。

かつての絵図では海に面していましたが、繁栄のため海が埋め立てられ、陸と一体化しています。

かつて内海の名残が、天橋立駅から見える池に残されています。池は、大正時代まで、川を経由して海に出られる舟屋が建っており、現在の建物の並びにも名残りがあります。天橋立駅は、大正14年に作られました。

高い崖の上にあるのにスムーズにたどり着ける不思議な地形が清水寺。清水のような定番スポットも地理面から興味深く紹介されていますが、なかなか気づきにくい穴場なら大原は特におすすめ。このほか、山科、西寺跡、西陣地区、伏見城跡、御土居などは地形や歴史を伝える場所です。

| 三十三間堂 (新#19)守られた仏像と秀吉 | 😎東海道五十七次 (#SP)大坂へ続く分岐路 | |

| 😎山科 (#234)巨大要塞の痕跡 | 😎東寺 (#233)幻の「西寺」があった | 😎大原 (#207)癒しの里を巡る |

| 😎鴨川 (#206)貴船神社と納涼川床 | 天橋立 (#172)共通テスト的中の地形 | 😎比叡山編 (#143 144)山深い仏教の聖地 |

| 😎京都御所編 (#142)幻の秀吉・聚楽第を発見! | 京都西陣編 (#139)西陣織はどうできた? | 😎宇治編 (#103)宇治茶はなぜうまい |

| 😎銀閣寺・東山編 (#102)引き算の美学とは | 😎京都祇園編 (#70)花街は分業制? | 😎清水寺 (#69)類まれな崖の地形 |

| 😎伏見編 (#37)秀吉の面影を探る | 😎嵐山編 (#36)渡月橋の景色 | 😎南禅寺・御土居 (#パイロット版)幻の先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)