復活した新ブラタモリ。第2弾の宮古島編では、タモリさんが、宮古島の絶景や貴重な生き物、そして地形から来る知られざる島民の苦労を探ります。(再放送・見逃し情報はこちら)

見逃し関連 【ブラタモリ見逃した?】再放送、過去放送の視聴方法

※首里城(#32、城と泡盛)、那覇(#33、2つの那覇)、沖縄(2020新春sp、浦添グスク)は「沖縄本島」にまとめました

第1夜 池間島から断層を横切り、南の東平安名崎へ

ブラタモリは、江戸城編に続き、2階建てバスで宮古島を巡ります。

タモリさんは、宮古島は初上陸。浜辺に出て振り返れば、向こう側の畑が見えるというほど平らな島との、人づてに聞いた印象を語ります。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

バスは、池間大橋を渡ります。

池間島

ブラタモリは、宮古島と池間大橋でつながる池間島を訪ねます。バスを降りると海岸へ。

お題は、リゾートに隠されたサンゴの「シマ」の秘密を探るという内容です。近年は人気が高まり、年間に100万人もの人が訪ねます。

宮古島は「宮古ブルー」と呼ばれる、エメラルドグリーンから青へのグラデーションが特徴。近海には400種ものサンゴ礁が見られます。

なぜ宮古ブルーの色が生まれるのでしょうか? その秘密は足元の白い砂。太陽光を反射し、鮮やかな色を生み出します。この白い砂は、とりもなおさずサンゴ礁の賜物です。

宮古島の成り立ちそのものにもサンゴが関わっているとはどういうことでしょうか?

タモリさんは、海辺の琉球石灰岩を見学。空洞が多いのが特徴。サンゴからできた岩であり、宮古島の大半は琉球石灰岩からできています。

ブラタモリは、2階建てバスで宮古島に戻りますが、車窓から西平安名崎を見学。

西平安名崎に対し、東平安名崎も存在し第1夜の目的地となります。

あたらす市場

バスは宮古島の市街地を通ります。車窓に見えた「あたらす市場」は地元で人気。「んまがぬ家」というカフェの看板が目に入ります。

ん~なぬ(みんなの)、んみゃーち(ようこそ)、んつ(道)、んた(土)など、「ん」で始まる言葉が多くあります。

尾根

道と並行する、尾根のような存在が気になります。タモリさんは、断層と見抜きます。サンゴ礁からできた宮古島は概ね平らですが、断層も存在。宮古島の大きな特徴の1つです。

バスは途中(地図)で左(東)に曲がり、断層に向かって走行。断層2本が並行して走っていることが分かります。2つの断層を超えると、さらに3つ目、4つ目も登場。バスは昇り降りし、4つの断層(微高地)を超えて走ります。断層が狭い区間に4つ並ぶ珍しい地形です。

※上の写真は断層(微高地)を超える場所

地形図を見ると、断層だらけ。北北西から南南東の方向に並ぶ断層はなぜできたのでしょうか? これは、沖縄トラフとフィリピン海プレートの押す力がぶつかって生じたものだったのです。

東平安名崎

バスは、東平安名崎を目指します。宮古島随一の絶景スポットとして人気を集めています。

この絶景の岬は、番組冒頭で見た西平安名崎と同様、断層の1つです。バスは、断層を巡ってきたこととなります。

ブラタモリは、東平安名崎の先端を訪ねます。地面に琉球石灰岩が多く見られ、宮古島がサンゴの島であることが実感できます。

サンゴと断層が、宮古島に大きく関わって来たとはどういうことでしょうか? 続いて、島民の暮らしの秘密を探ります。

宮古島の暮らし

宮古島が台風の影響が大きく、1度倒れて再度立ち直った木々も見られます。

タモリさんが、沖縄県の天然記念物、小型の農耕馬である宮古馬にえさやりを体験します。宮古馬は、蹄が硬いのが特徴。競走馬のような蹄鉄を必要としません。

断層が多い宮古島では、この馬の存在が欠かせないものでした。

第2夜 宮古島と水 洞窟での水汲みから地下ダムへ

ブラタモリは、宮古島最大の繫華街である平良を訪ねます。どこからか三線(沖縄音楽には欠かせない弦楽器)の音が漏れ聞こえてきます。

マンションの「オアシス イヅザガー」(宮古島市平良東仲宗根249)で発音を確かめ、近くにある洞窟を訪ねます(地図)。

オアシス イヅザガーと呼ばれる洞窟(一般立ち入り禁止)の奥には水は沸き、水が溜まっています。水が湧く場所をカーと呼びます。

洞窟は、目の粗い琉球石灰岩でできており、水は流れ去ってしまうはずですが、なぜ水が溜まっているのでしょう?

琉球石灰岩の下の粘土層が、水が漏れるのを防いでいるのでした。昭和30年代まで、生活用水として水汲み場に利用されていました。水が少ない宮古島では、オアシスと言える場所でした。

米作りが難しい宮古島では、どのようなものを作って生計を立てていたのでしょうか?

タモリさんは、近くの畑で育つ苧麻を見学。水はけがよいアルカリ性の土壌に強い植物です。

許可を得て茎を折り、皮を取ります。皮の表皮をはぐと、繊維質が残ります。織物の原材料となり「宮古上布」ができます。薄手の生地です。

一反を織るのに、30kmの糸が必要。半年以上もかかる気の遠くなる作業です。米の代わりに、納税に使用されていました(江戸初期~明治後期)。

ブラタモリは、島の南部を訪ねます。キビを加工する製糖工場が見られます。

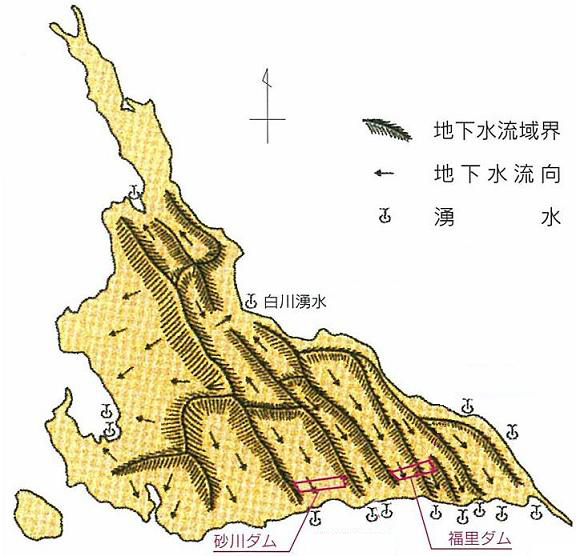

近くの砂川地下ダムを訪ねます(地図)。地下にダムがある珍しい施設です。

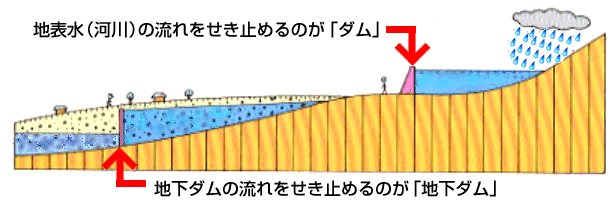

雨水は地下を流れてゆきますが、そのままでは海に流れ出てしまいます。そのため、地下に壁を作って水を溜めます。どのような仕組みで、水が溜まるのでしょうか?

ヒントは周辺の景色に。タモリさんが左右を確認すると、両方に断層があります。両側の断層と壁を組み合わせ、ダムの機能を持たせているのです。

地下ダムで、周辺のサトウキビの生産量は1.5倍に伸びました。

ブラタモリは、地下ダムの水を汲み上げたファームポンド(貯水槽)を訪ねます。断層の上にあり、溜めた水は断層の傾斜を利用して、農地に水を流しています。

地下ダムの恩恵で、いまは宮古島を代表する果物・マンゴーの生産が可能となりました。

第3夜 ウミガメと泥の神様

ブラタモリは、オープンバスで早朝の宮古島を走ります。西へ向かい伊良部大橋を渡り、伊良部島の北のビーチ(地図)を訪ねます。

波が非常に穏やかなビーチです。タモリさんは沖縄の伝統的な小型漁船であるサバニに乗船。

ミヤコブルーの海へ乗り出します。遠浅の海はカタパルと呼ばれ、リュキュウアマモ、ベニアマモなどの海草が育ち、魚のエサにもなっています。

小さな岩1つ1つに名前があります。例えばウサダウジーは、小魚が集まるという意味。300の名前を言える「おばあ」もいます。海と暮らしてきた島ならではです。

船頭さんが櫂 (かい)や口笛で音を立てると、泳ぐ野生のウミガメに遭遇しました。

頭はタモリさんを、潮が満ちているときにしか行けない場所を訪ねます。下地島、伊良部島を分ける水路のような部分です。

小さな生き物を守り、海へ出してゆく「生き物のゆりかご」のような場所。宮古島の豊かな海の恵みを支える場所だったのです。

つながっているようにも見える2つの島を分断したものは、断層でした。これまで見てきた南東へ向かう断層の1つです。

ブラタモリは島尻の集落を訪ねます。家の塀など、あちこちに泥が塗りつけられている不思議な現象が見られました。

この小さな集落には、毎年6千人もの観光客が訪れる奇祭「パーントゥプナハ」が催されます。厄払いの伝統行事で、仮面を付けた来訪神が、人や様々な場所に泥を塗って災厄を祓います。国の重要無形民俗文化財、ユネスコの無形文化遺産にも登録。

パーントゥとは、泥をまとった神様。体中に泥をまとい草がまとわりついています。全部で「3匹」おり、それぞれ異なる仮面をつけています。

タモリさんは、仮面の1つが神棚に鎮座する一般のお宅を訪ねます。なぜこの家に仮面の1つが置かれるのかは分かっておらず、置く家はずっと同じです。

なぜ、島尻にだけ泥をまとったパーントゥが現れるのでしょうか?

タモリさんは、パーントゥの泥を採取する場所を訪ねます。真っ黒な泥ですが、サンゴでできた琉球石灰岩の下にあることが多い、泥岩層です。この場所では琉球石灰岩が削られ、泥岩層が露出しています。

この地形を生かし、島尻では宮古島としては稀少な、水田がありました。島尻では、泥は非常に特別な意味を持っていたのです。

ブラタモリは、新城(アラグスク)海岸を訪ねます。

遠浅の海はリーフ(珊瑚礁の隆起地形)の防波堤があり、内側には魚や貝など食料が豊富に採れます。2800年~1900年前にも、人が住んでいたことが分かっています。

貝斧(かいふ)が250点(世界一の数)も出土していますが、石の斧や土器は出土せず、無土器期と呼ばれています。

土器がないため、食材に火を通すときは、掘ったいろりのようなアースオーブンに焼いた琉球石灰岩を敷き詰め、バナナの葉で食材を包み焼きしていました。タモリさんは、2800年前の料理を試食。220基のいろりのような場所が確認されています。

周辺には水が湧く場所があります。タモリさんがよく観察すると、上が琉球石灰岩、下が泥岩層にはっきりと分かれていました。宮古島の基本的な地形が露出していたのです。

※首里城(#32、城と泡盛)、那覇(#33、2つの那覇)、沖縄(2020新春sp、浦添グスク)は「沖縄本島」にまとめました

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)