復活した新ブラタモリ。第5弾の大山詣り編では、タモリさんが大山街道(渋谷以西)や大山(神奈川県伊勢原市)を歩きます(再放送・見逃し情報はこちら)。

冒頭画像 NHKブラタモリ公式サイト

鶴岡八幡宮、大仏とグルメだけではもったいない。鎌倉2015年では地形の秘密を、鎌倉2024年では幻の巨大寺院を2つも巡ります。小田原では大大名北条氏が作った、地形を生かした鉄壁の守り。

| 😎鎌倉2024年版 (#260・261)幻の御所と2つの寺院 | 😎鎌倉2015年版 (#5,#6)鎌倉の地形を探る | 横浜港・川崎 (#203)東京湾はどう発展? |

| 葉山 (#143)御用邸と幻の鉄道計画 | 😎武蔵小杉 (#125)なぜ発達?古い武蔵小杉 | 😎湘南 (#115)江戸時代の湘南は大磯! |

| 箱根 (#71,#72,#114)七湯のしおりが箱根の原点 | 😎横須賀 (#42)なぜ横須賀は要港すか? | 😎横浜 (#38)中心は神奈川駅だった |

| 😎小田原 (#28)難攻不落・小田原城の守り |

😎マークは、現地取材済みです。

最新回は赤羽。(過去回)高級住宅地の田園調布では、なぜ台地に放射状の町を設計? 地下鉄が空を走る渋谷の地形の秘密。映画『天気の子』に登場したのぞき坂がある目白の地形の秘密とは?

| 😎赤羽 (新#31) | 😎青山通り (新#10#11) | 😎三軒茶屋 (新#9)3軒の茶屋は今? |

| 😎世田谷 (#256)世田谷城の見事な痕跡 | 😎目白 (#255)滝を見る名所だった? | 😎下北沢 (#232)江戸時代はジジイの街? |

| 😎汐留 (#231)江戸時代もフロンティア | 😎スカイツリー (#217)立地の謎とは? | 😎町田 (#205)なぜ神奈川県と間違う? |

| 😎八王子 (#204)25倍に拡大した秘密 | 東京湾 (#202)湾はどうできた? | 😎鉄道スペシャル (#sp)新橋から桜木町? |

| 😎大名屋敷 (#200、201)屋敷跡が多数登場! | 😎江戸の水 (#189)羽村から東京まで | 😎NHK (#187)226事件とラジオ |

| 😎渋谷 (#186)谷の地形の痕跡を探る | 😎江戸城 江戸城は台地の先端? | 😎白金 (#137)茶畑が高級住宅地に |

| 😎豊洲 (#121)日本のエネルギーを支えた? | 😎田園調布 (#96)放射線の美しい道 | 😎吉祥寺 (#94)吉祥寺はどこから来た? |

| 😎目黒 (#57)江戸のリゾートだった? | 😎高尾山 (#47)2種類の森はなぜ? | 伊豆大島 (#164 #165 #166) |

| 😎 東京駅 (#SP) | 😎築地 (#SP)貴重な先行版 | 😎三田・麻布十番 (#SP)貴重な先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

大山詣りとは?|ブラタモリ大山詣り 第1夜

ブラタモリは、渋谷駅のスクランブル交差点に近い宮益坂からスタート。この坂は、赤坂(赤坂御門)から大山へ向かう大山街道の一部です。

※複数ある大山街道のうちの1つ

宮益坂にある宮益御嶽神社(地図)では、旅人が大山詣りの安全を祈願したのではないかと伝わります。

現在はビルに囲まれた神社です。なぜ、大山詣りの人々はここで安全を祈願したのでしょうか?

ブラタモリ渋谷編で訪ねた場所です。

【ブラタモリ渋谷 全ロケ地】タモリさんが「谷底」渋谷の地形と歴史を探る#186

大山街道のすぐ先には渋谷川があり、当時の江戸は、川を超えると周りの様子が一変したからだと想像されます。

粋な江戸っ子の間で大ブームとなった「大山詣り」。絵図を見ると、納め太刀と呼ばれる大きな刀を模した板を担いでいる人がいます。絵図には担ぐ人の身長より長く描かれています。

ブラタモリは大山街道に沿って、渋谷をスタートし神奈川県伊勢原市の大山阿夫利神社をめざします。

展望施設SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)

渋谷の展望スポット・渋谷スカイ(地図)からは、西方になだらかに広がる大山がよく見えます。大山は、箱根の関所を通らなくても行ける、ある意味気軽な行き先でした。

ブラタモリでは箱根関所を訪ね詳しく触れています。

【ブラタモリ箱根 全ロケ地】タモリさんが箱根温泉の歴史や地形を探る#114,71,72

大山街道をオープンバスで

大山街道を西へ向かうバスは道玄坂へ。

道玄坂の由来は、道玄庵という寺があったという説。もう1つは大和田太郎道玄という山賊が、渋谷氏滅亡後にこの坂の洞穴に隠れ人々を襲ったという伝説に由来するとされています。

江戸時代はずいぶん寂しい場所で最初の難所だったのです。

三軒茶屋を通ります。渋谷から歩いて1時間。ちょうど休憩をとりたい頃合いでした。

【新ブラタモリ三軒茶屋 全ロケ地】三軒のお茶屋はどこにあった? 三差路と三角地帯の歴史も探る#9

バスは東京と神奈川の境を流れる多摩川へ。江戸時代は二子玉川の渡し船で越えていました。

現在でも大山が見える日があり、江戸時代はさらによく見えていたはずです。多摩川を超えると大山まであと50キロ。旅人の多くは途中の宿場で1泊し、大山へ向かいました。

神奈川県伊勢原市

タモリさんは撮影用のオープンバスを降り「二の鳥居」へ(地図)。上のマップでは伊勢原駅と大山駅バス停のあいだにあたります。大山ケーブル行きの路線バスに乗り、〆引バス停を出たあと左手車窓に見えます。

多摩川を越えたあと宿場町に1泊し、続いて麓の宿坊に泊まるのが、大山詣りの基本的な行程でした。案内人の御師(おし、おんし)は明治になると廃止されましたが、先導師に名を変え生き残ったのが大山の特徴です。

大山の麓で江戸時代から続く宿坊にタモリさん大興奮!

ブラタモリは、大山駅バス停の先にある、写真の橋を渡り旧参道に入ります。大山の水が流れる川です。(地図)

160近くあった宿坊のうち約40が今も残ります。宿坊を囲む石柱は玉垣と呼ばれ、常連が寄進したもの。

旧道を進んだブラタモリは宿坊の1つおゝすみ山荘を訪ねます(地図)。良弁滝バス停の近く。大山駅バス停を降り、旧街道・新道と歩いて訪ねることができます。

江戸時代、幕末に建てられた建物を改装して使用。柱や梁は当時のままです。

なかには大広間があり、80名、100名が足の踏み場もない様子で宿泊していた時期があります。

講の名前や、講に所属する人の名前を書いた「板招き」と呼ばれるもの。江戸っ子はお互いに競い合って、より立派なものを寄進していました。負けず嫌いで見栄っ張りな江戸っ子の一面が見て取れます。

名物・大山豆腐に舌鼓

夜には、酒や料理が準備され宴会が開かれました。そこで出されたのが大山豆腐です。

大山のおいしい湧き水が名物となった背景ですが、実は大山では大豆は作っていません。参拝者が大豆を奉納する習わしがありました(宿代の代わりに奉納した人もいたようです)。

宿坊のなかには、大山から分祀された神様がいる神殿があり、参拝に出発する前にお祓いが行われました。人々は講ごとにおそろいの「行衣」を着用し、お祓いは先導師が担当しました。行衣を着用することも粋とされていました。

大山阿夫利神社へ|ブラタモリ大山詣り 第2夜

ブラタモリ大山詣り第2夜は、大山の麓(神奈川県伊勢原市)、良辨滝(ろうべんたき)へ向かう橋からスタート。良辨滝を訪ねます。

江戸時代には身を清める人々で大混雑。当時は山開きは真夏の時期のみで、避暑も兼ねていたのかも知れません。

滝口の竜が手に持っているモノに注目。1941年、火消し「に組」が寄進した竜の銅像が取り付けられています。

江戸時代の良辨滝の絵図を見ると、腕などに彫り物を入れている人が目立ちます。これは火消しの特徴で、万一大けがや殉職をした際に、身元が分かるようにしていたとの説もあります。

江戸の華は火事と喧嘩。火消しは粋でいなせを象徴する職業であり、江戸っ子が憧れたのかも知れません。火消しが多く訪ねたのは、大山が雨を降らせてくれる山として信仰されていたためです。

良辨滝は良弁滝バス停が最寄りですが、ブラタモリロケ地を辿るなら、より麓に近い大山駅バス停(鉄道駅はなくバス停の名前)で降り、次のように徒歩(…)で辿ると便利です。

大山駅バス停…😎旧大山街道…新道へ戻る…😎良辨滝…😎宿坊おゝすみ山荘(地図)…大山ケーブルバス停(終点)…😎こま参道…大山ケーブル乗り場

タモリさんはこま参道と呼ばれるみやげ物屋街を通り抜け、ケーブル乗り場に向かいます。

こまが置かれています。お金が回るという意味を持つ縁起ものです。

大山ケーブルカー

ブラタモリは大山ケーブル駅へ。ケーブルカーは昭和6年にできたもの。それ以前は徒歩で登っていました。かなりの傾斜があります。

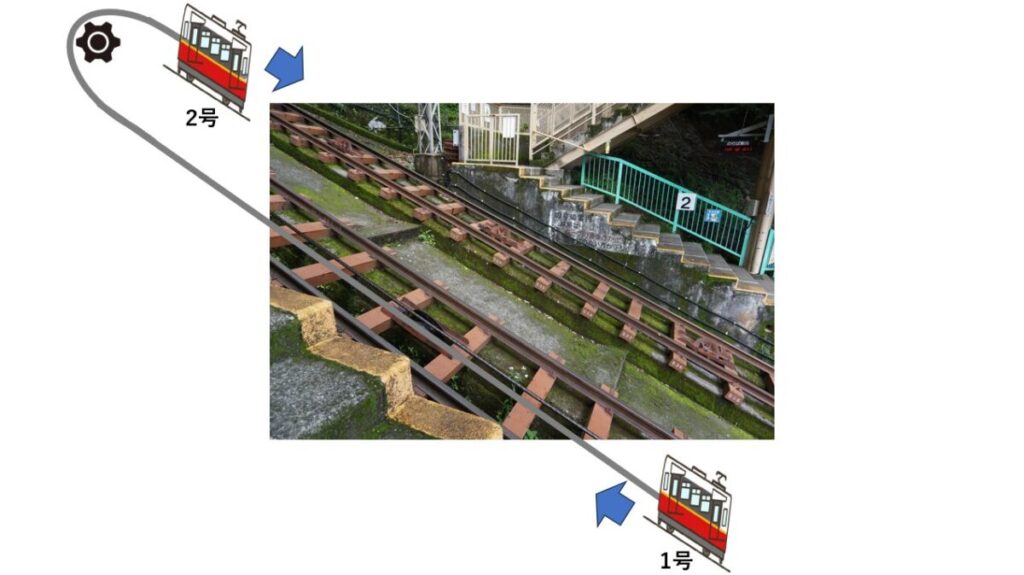

離合点(行き違いの場所)に駅があるのは、日本唯一。大山寺駅です。

ホームの傾斜は急。大山が非常に急な斜面を持つことが分かります。

行き先と番線は毎回変動します。このタイミングではロープがある方(写真手前)に上りのケーブルカーが来ます。

大山ケーブルは、1本のロープでつながれているので、仕組み上「ロープが見えるホーム」に必ず上るケーブルカーが入線する形となるのです(ブラタモリ放映ではこの話題未扱い)。

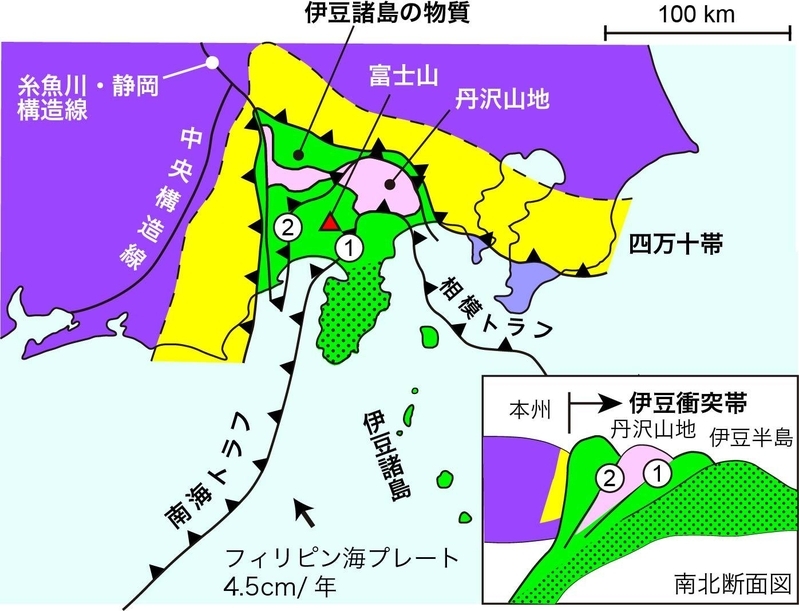

さて大山は雨が多いのですが、この急な斜面にヒントがあります。約1500万年前、大山がある丹沢や伊豆半島は、日本のはるか南(南東)の海上にありました。

その後フィリピン海プレートに乗った、丹沢と伊豆半島のもとが太平洋上を北上。丹沢、伊豆半島の順に本州に衝突したため、本州と伊豆に挟まれた丹沢は隆起し、背が高くなったのです。このことが雨の多さにつながるとはどういうことなのでしょうか?

夏の南風に乗って相模湾(伊豆半島の東側)から上ってきた水蒸気が、一気に高度をあげ雨雲になるのです。

なお位置的に駿河湾(伊豆半島の西側)は無関係のようです。富士山が夏に見えづらくなるおは、相模湾からの水蒸気の影響もあります。

大山阿夫利神社

石段を登り大山阿夫利神社へ。

雨のもととなる相模湾を望みます。

神社の奥には、江戸時代に納められた大きな太刀が保存されています。最大のものは長さが約6メートル!

納め太刀は大山でときどき見かけるポスターにも登場しています。なお納め太刀は江戸まで持ち帰り、飾ることもありました。

ブラタモリは山頂へ向かう門(登拝門)を見学。急な階段を90分かかりますので、タモリさんは山頂と中継をつなぎ参拝。

本社の鳥居を進むと、前社、本社(写真)と続きます。

景色はさらに良くなり、晴れていれば江の島も望みます。

ブラタモリ×鶴瓶 2023新春スペシャル・江の島のロケ地(とらべるじゃーな!)

江戸時代(18世紀後半~)、大山は「雨降山(あふりやま)」として農民や漁民から雨乞いや航海安全の神として信仰され、年間20万人以上が訪れる人気の参詣地でした。この「大山詣り」は、行楽を兼ねた庶民の旅として大流行し、宿坊が参拝者を迎える拠点となりました。宿坊は、参拝者に宿泊や精進料理を提供し、修験道や大山信仰の精神性を伝える場でした。

大山寺

大山は修験道の霊場として、大山寺(不動明王)と阿夫利神社(大山祇神など)の神仏習合文化が特徴。江戸時代には天狗信仰が根付き「大天狗社」「小天狗社」が参拝対象でした。明治の神仏分離後も、大山寺と阿夫利神社の共存が続き、毎月8・18・28日の御開帳や夏山開き祭で伝統が守られています。

現在、大山寺は廃仏毀釈により中腹に移動。詳細は7月8日朝配信のYahoo!ニュース エキスパート(とらべるじゃーな!)に掲載される予定です。

ブラタモリ×鶴瓶 2023新春スペシャル・江の島のロケ地(とらべるじゃーな!)

鶴岡八幡宮、大仏とグルメだけではもったいない。鎌倉2015年では地形の秘密を、鎌倉2024年では幻の巨大寺院を2つも巡ります。小田原では大大名北条氏が作った、地形を生かした鉄壁の守り。

| 😎鎌倉2024年版 (#260・261)幻の御所と2つの寺院 | 😎鎌倉2015年版 (#5,#6)鎌倉の地形を探る | 横浜港・川崎 (#203)東京湾はどう発展? |

| 葉山 (#143)御用邸と幻の鉄道計画 | 😎武蔵小杉 (#125)なぜ発達?古い武蔵小杉 | 😎湘南 (#115)江戸時代の湘南は大磯! |

| 箱根 (#71,#72,#114)七湯のしおりが箱根の原点 | 😎横須賀 (#42)なぜ横須賀は要港すか? | 😎横浜 (#38)中心は神奈川駅だった |

| 😎小田原 (#28)難攻不落・小田原城の守り |

😎マークは、現地取材済みです。

最新回は赤羽。(過去回)高級住宅地の田園調布では、なぜ台地に放射状の町を設計? 地下鉄が空を走る渋谷の地形の秘密。映画『天気の子』に登場したのぞき坂がある目白の地形の秘密とは?

| 😎赤羽 (新#31) | 😎青山通り (新#10#11) | 😎三軒茶屋 (新#9)3軒の茶屋は今? |

| 😎世田谷 (#256)世田谷城の見事な痕跡 | 😎目白 (#255)滝を見る名所だった? | 😎下北沢 (#232)江戸時代はジジイの街? |

| 😎汐留 (#231)江戸時代もフロンティア | 😎スカイツリー (#217)立地の謎とは? | 😎町田 (#205)なぜ神奈川県と間違う? |

| 😎八王子 (#204)25倍に拡大した秘密 | 東京湾 (#202)湾はどうできた? | 😎鉄道スペシャル (#sp)新橋から桜木町? |

| 😎大名屋敷 (#200、201)屋敷跡が多数登場! | 😎江戸の水 (#189)羽村から東京まで | 😎NHK (#187)226事件とラジオ |

| 😎渋谷 (#186)谷の地形の痕跡を探る | 😎江戸城 江戸城は台地の先端? | 😎白金 (#137)茶畑が高級住宅地に |

| 😎豊洲 (#121)日本のエネルギーを支えた? | 😎田園調布 (#96)放射線の美しい道 | 😎吉祥寺 (#94)吉祥寺はどこから来た? |

| 😎目黒 (#57)江戸のリゾートだった? | 😎高尾山 (#47)2種類の森はなぜ? | 伊豆大島 (#164 #165 #166) |

| 😎 東京駅 (#SP) | 😎築地 (#SP)貴重な先行版 | 😎三田・麻布十番 (#SP)貴重な先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)