NHK番組のブラタモリ伊豆大島編で、タモリさんが伊豆大島の地形・歴史・穴場を紹介します。この記事では、ブラタモリ伊豆大島編の全内容・ルートを写真でまとめて紹介します!

3回に分けて放送、10月17日分はページ最後の方です。

・

| 😎青山通り (新#10#11) | 😎三軒茶屋 (新#9)3軒の茶屋は今? | |

| 😎世田谷 (#256)世田谷城の見事な痕跡 | 😎目白 (#255)滝を見る名所だった? | 😎下北沢 (#232)江戸時代はジジイの街? |

| 😎汐留 (#231)江戸時代もフロンティア | 😎スカイツリー (#217)立地の謎とは? | 😎町田 (#205)なぜ神奈川県と間違う? |

| 😎八王子 (#204)25倍に拡大した秘密 | 東京湾 (#202)湾はどうできた? | 😎鉄道スペシャル (#sp)新橋から桜木町? |

| 😎大名屋敷 (#200、201)屋敷跡が多数登場! | 😎江戸の水 (#189)羽村から東京まで | 😎NHK (#187)226事件とラジオ |

| 😎渋谷 (#186)谷の地形の痕跡を探る | 😎江戸城 江戸城は台地の先端? | 😎白金 (#137)茶畑が高級住宅地に |

| 😎豊洲 (#121)日本のエネルギーを支えた? | 😎田園調布 (#96)放射線の美しい道 | 😎吉祥寺 (#94)吉祥寺はどこから来た? |

| 😎目黒 (#57)江戸のリゾートだった? | 😎高尾山 (#47)2種類の森はなぜ? | 伊豆大島 (#164 #165 #166) |

| 😎 東京駅 (#SP) | 😎築地 (#SP)貴重な先行版 | 😎三田・麻布十番 (#SP)貴重な先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

【7月18日放送】アンコと椿|ブラタモリ伊豆大島

ブラタモリは、伊豆大島を訪ねます。伊豆大島は、伊豆諸島で最大の火山島。東京都に属し、東京からジェットフェリーで1時間45分でつきます。伊豆・伊東からなら、わずか45分です。玄関口は、天候によって、西部の元町港、北部の岡田港となります。

関連 伊豆1泊2日旅行 穴場・温泉・絶景ベスト22|車なしでもOK、コロナ後対応のモデルコース!

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

ブラタモリは、伊豆大島の南にある波浮港からスタート。

タモリさんは、波浮港見晴台(地図)でアンコ椿は恋の花の石碑を見つけ、歌詞を確認します。

伊豆大島と言えば、都はるみの歌と映画「アンコ椿は恋の花」にあるように、アンコと椿が有名です。

アンコとは、いったい何のことでしょうか?

アンコとは、目上の女性に対する敬称で、お姉さんが訛ったものとされています(姉っこ、姉こ、……、あんこ)。特徴は、絣の着物に前垂れ、頭に手ぬぐいです。特別な衣装ではなく、普段着や作業着として、使われていました。現在では、この衣装を着た女性の通称として、使用されています。

伊豆大島の2大名物である、アンコと椿は、島の人の暮らしをどう支えているのでしょうか?

映画「アンコ椿は恋の花」の冒頭

- 1人の工員が、旅先の伊豆大島で、バスガイドの島娘・明子を紹介され、互いに好意を持った。しかし、明子には旅館の息子との縁談がもちあがっていた。

- 東京に帰った工員・修一は、旋盤の技術で技能オリンピックに出場するため、特別な訓練を受ける。訓練の邪魔になると、明子の手紙は、届かなかった。

- 伊豆大島では、島娘・明子は、妹のはるみに歌の勉強をさせるため上京し、汽船会社に勤め始めた。はるみは、無事にオーディションに合格し、歌手となった。

- 旅館の息子と、工員・修一との愛情の板ばさみに悩む明子は、「貴方が旋盤から離れ難いように、私も故郷を捨てることが出来ない」と修一に伝えた。

波浮港の街並み|ブラタモリ伊豆大島

ブラタモリは、伊豆大島の南端にあたる、波浮港(地図)周辺の街並みを見学します。古い旅館などがある、風情ある街並みです。

波浮港は、丸い形に特徴があります。もとは、火口だったのです。伊豆大島には、火口が多くあります。波浮港は、風待ちの港として、賑わっていました。

波浮港が賑わった理由は、他にもあります。どのような理由でしょうか?

波浮港は、近くの海底火山の作用で海底が浅く、魚が多く獲れました。波浮港では、恋や別れも生まれ、恋の歌を生んだとも言えます。

元町 謎のハマンカーの正体とは?|ブラタモリ 伊豆大島

川のない伊豆大島では、水はどのように確保していたのでしょうか?

ブラタモリは、伊豆大島の玄関口の1つ、元町を訪ねます。地面にある、黒いコンクリートのブロックのようなものの正体は、何なのでしょうか? (地図)

同種のもう少しわかりやすいものも発見しました。これらは、井戸の跡だったのです。

ハマンカーとは、浜の川という意味で、井戸を表していたのです。

伊豆大島は、火山性のスコリアから成っており、水が染み込んでしまい、川ができなかったのです。

スコリアには、雨水と海水が染み込みますが、比重の関係から、雨水と海水は混ざりません。井戸からは、雨水だけが湧く仕組みでした。

しかし、雨水を取りすぎると海水が侵入し、飲み水には不向きとなります。飲み水は、どのように確保していたのでしょうか?

飲み水の確保

ブラタモリは、山の中に入ります。そこには、真水が溜まった場所がありました。凝灰角礫岩が見られます。凝灰角礫岩の層は、水を通しにくいため、そこに水が溜まっていたのです。

用語 凝灰角礫岩 … 火山砕屑岩の一種で、火山砕屑物と呼ばれる、火山灰や岩片などから形成された岩。

アンコさんは、頭におけを乗せて、山の奥まで、水を汲みに訪れていたのです。大変な重労働でした。

伊豆大島では、大島温泉ホテル(楽天)が特に人気を集めています。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

タモリさん、97歳・元アンコさんを訪ねる

タモリさんは、97歳のアンコさんを訪ねます。おけに8分目の水を入れ、椿の花を入れると、水面が安定し、水がこぼれなかったと言います。頭に載せていたのは、狭い山道でも歩きやすかったからだと言われています。

おけは、真水を運ぶのに使われましたが、ときに塩の代わりとなる、塩水も運ばれました。塩水が発酵し、くさやができる、くさや液が生まれました。

アンコさんは、頭の上に板を敷き、大人の男性を1人か2人乗せることもでき、大島観光のブームのさいには、人気の出し物となりました。

精油工場で椿油のお役立ちを見学

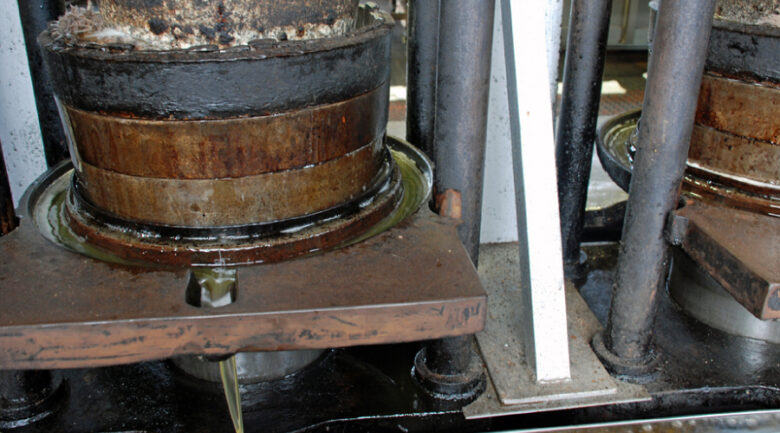

ブラタモリは、伊豆大島の中心・元町に戻り、高田精油所を訪ねました。(地図)

- 1椿の実を集めるなじみのお客さんから拾い集めた椿の実の提供を受けます

- 2乾燥、選別

- 3粉砕粉砕機を使用します

- 4蒸す水分を増やすために蒸します

- 5油を搾る圧搾機(上の写真)を使用します

椿油は、整髪料などに使われます。椿油はサポニンを含み、大島では、椿の実の絞りかすから出た椿油を、シャンプーとして使われていました。

椿油は甘さがあり、(高価なため滅多に使われませんが)実は揚げ物にもふさわしいものです。

ブラタモリが紹介した高田製油所の椿油は、Amazonで購入できます。

なぜ大島には椿がたくさん?

なぜ伊豆大島には、椿がたくさん育てられているのでしょうか?

ブラタモリは、伊豆大島の北の港である岡田を訪ねます。風速10m超えが、年間100日以上ある伊豆大島では、防風林として、椿が植えられたのです。なぜ、椿が選ばれたのでしょうか?

椿は葉は厚く、塩や火山灰に強く、伊豆大島に適していました。もともと、火山灰の土に、椿が合っていることも、椿が自生していた理由です。自生していた椿に、人の手が加わることで、伊豆大島には、現在300万本もの椿があります。

『大島風俗』という古い絵図にも、アンコさんや椿が出てきます。アンコと椿は、島の厳しい環境が生んだ、伊豆大島独自のものだったのです。

亡くなった母が搾りたて椿油であげた天ぷらは絶品だと言っていました。気仙沼唐桑半島の母の家の近くには種を突いて絞ってくれる家があったそうです。100年前の絞り器や絵図に描かれた油絞りの様子を見、母の子供時代を想像することができました。

— 薫都庵 (@kuntoan) July 18, 2020

亡くなった母が搾りたて椿油であげた天ぷらは絶品だと言っていました。気仙沼(宮城県)の母の家の近くには種を突いて絞ってくれる家があったそうです。100年前の絞り器や絵図に描かれた油絞りの様子を見、母の子供時代を想像することができました。

関連 伊豆1泊2日旅行 穴場・温泉・絶景ベスト22|車なしでもOK、コロナ後対応のモデルコース!

【10月10日放送】ブラタモリ伊豆大島(火山編)

ブラタモリは、伊豆大島へ向かう船の上からスタート。午後10時、夜間のスタートは、珍しいケースです。レインボーブリッジをくぐります。

ブラタモリは、5か月ぶりにロケを再開! 最後のロケも伊豆大島でしたが、そのときは伊豆大島のあんこ椿にスポットを当てました。10月は2回に渡り、火山編です。

ブラタモリは、同じロケ地は1回で済ませます。今回あんこ椿編と、火山編の間隔が空いたのは、荒天のため、ロケが中断したからとのことでした。

(通常、2か所を連続日程でロケするケースが多いです)

ブラタモリは、ブラタモリのテーマは、伊豆大島は世界に誇る火山愛ランド!?。2週にわたって放映されます。

バームクーヘンと呼ばれる巨大地層で2万年の歴史に迫る

ブラタモリは、地層切断面を訪ねます。通称、バームクーヘンです。

昭和28年の大島1周道路の工事中に偶然発見されたもの(地図)。バス停は「地層断面前」です。

バームクーヘンは、何からできているのでしょうか?

最下層の1番古い地層は、硬いもののボロボロ崩れます。火山灰の中に、石(礫)が含まれる、凝灰角礫岩です。約2万年前、海に囲まれた伊豆大島では、マグマが海水と触れ、水蒸気爆発を起こしていたのです。

2番目に古い地層には、水蒸気爆発の形跡は見られません。これは、1万8千年前の地層で、伊豆大島が大きくなり、海の影響を受けなくなったことを示しています。

地層切断面(バームクーヘン)は、スコリア、火山灰、風化火山灰または腐植土の互層となっており、1万5千年分の歴史をさかのぼることができます。これは、火山の研究手法の基本であり、約50年前に、伊豆大島で生まれたものです。

バームクーヘンの西の端

バームクーヘンの西の端には、1番新しい地層があります。分厚い火砕流の層は、1700年前の噴火のもの。噴火の規模の大きさが、うかがい知れます。巨石の跡は、山頂から飛んできて地面にのめり込んだ痕跡です。

三原山で発見!パホイホイ溶岩とアア溶岩

三原山には、最近の噴火の溶岩が流れた跡が、くっきり残っています。外輪山ができたのは、1700年前の大規模な噴火のときです。

不思議な溶岩を発見。江戸時代の噴火の溶岩です。なぜ縄をよったようなシワが見られるのでしょうか?

パホイホイ溶岩は、縄をよったようなシワが見られる、縄目状溶岩です。シワの形状から、溶岩が流れた方向を知ることができます。上をむいて流れているのは、下方の噴火口から溶岩が流れ出たためです。

周辺には、岩の間から、溶岩が流れ出た跡も見られました。

出典:ポホイホイ溶岩(撮影:☆Hitomi Kikuchi☆さん)

伊豆大島三原山山頂付近のパホイホイ溶岩。

— ☆Hitomi Kikuchi☆ (@suggertaro) February 10, 2015

三宅島にはないのでとても新鮮✨✨#ouentai #ジオパーク#伊豆大島 #パホイホイ溶岩 #GEO #lava #三宅島はアア溶岩 pic.twitter.com/RQPva0p3Lf

タモリさんは、もう1つのアア溶岩を発見。1951年の噴火の溶岩です。

なぜ表面に激しい凹凸ができているのでしょうか?

アア溶岩は、パホイホイ溶岩より温度が低いため流れにくく、表面に激しい凹凸ができているのです。

1951年の噴火のあと、島の人々は、溶岩から灰皿を作り、名産品となりました。伊豆大島の人々にとって、噴火は島の暮らしの一部となっているのです。島民のあふれる「火山愛」にタモリさんも驚きました。

1986年 伊豆大島が大噴火

山頂に近づくと、一番最近、1986年の噴火の痕跡が見られます。経験した島民によると、七五三の祝いの最中で、さらに噴火が始まったと、当初は歓迎したとのこと。このときは、外輪山の内部へは立ち入り禁止となり、灰皿は作ることができませんでした。

灰皿の代わりに、伊豆大島島民は、噴火の音を録音して聴かせるサービスを行いました。

その後、噴火の規模が拡大し、全島民が島外に避難することになりましたが、犠牲者を出すことはありませんでした。

【10月17日放送】ブラタモリ伊豆大島(火山編)

伊豆大島編の第3回目。ブラタモリは、1986年の噴火の溶岩の先端からスタート。

ブラタモリは登山道で、江戸時代、1951年、1986年の噴火の痕跡を確認してきました。第3回は、三原山の山頂をめざします。

ルート 地図で❶❷❸❹(三原神社y)→❾(裏砂漠)

謎の巨大岩の正体は!?

タモリさんは、板状の溶岩と、ゴロゴロした溶岩に注目します。同じゴロゴロした溶岩でも、1986年のものや、そのほかのもが混在しています。

タモリさんは、三原神社の鳥居のそばの溶岩に注目します。粒が固まったような形状をしています。

火山の飛沫が固まった、アグルチネートが見られました。この地点は、火口から450m。ここで急な斜面に変わるため、溶岩の上を浮かんで流れてきたアグルチネートは、「座礁」して割れてしまったのです。

三原神社では、ゴジラの形に似た岩も、よく知られています。

ブラタモリは、地殻変動観測施設を見つけます。火山は、膨らんだり、しぼんだりしています。これは、山の変化を観察し、噴火の予兆を知るためのものです。

火口に近づくと平らな土地が広がっています。これは、江戸時代の噴火の大きな火口が、ならされたものです。

世界一の噴火にタモリさんも仰天!

1986年の噴火でできた最新の火口です。噴煙は、3000mにまで達しました。1986年の噴火では、山頂に新しいコブができ、標高は765mに更新されました。

タモリさんは、高さが6mほどもある、巨大な岩の列に驚きます。岩の列は1700mにも及びます。岩の表面を観察すると、グチャグチャ、ベタベタした火山成分が冷え固まった形状です。

これらは、1986年の噴火のクライマックスの場所です。溶岩は、世界最高記録となった、1500mの高度まで吹き上がりました。その時の火口は、三原山山頂の側面にある、4つの火口です。

タモリさんは、地層切断面(バームクーヘン)の西の端で、約1700年前の噴火でできた地層を、確認しています。

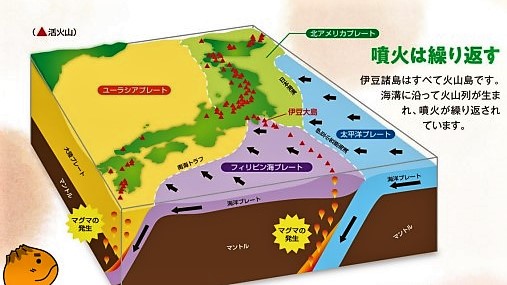

伊豆大島は奇跡の立地!?大きな噴火が続く秘密はプレートにあり

伊豆大島は、太平洋側のフィリピン海プレートに乗っています。フィリピン海プレートは、日本列島に衝突するような方向で、動いています。しかし、伊豆半島がじゃまになり、はね返える方向の力も働きます。(はさみうちになる)

さらに、北アメリカプレートに引っ張られる力も加わっています。

伊豆大島は、はさみうちにされた状態で、さらに横から引っ張られるため、ひんぱんに大量の溶岩が噴出し、世界的に珍しい絶景を生んでいたのです!

日本でここだけ!「砂漠」ができた理由とは?

ブラタモリは、三原山の裏側に向かいます。途中、ヘクソカズラという、においが強い草が生えていました。そして、伊豆大島にある「砂漠」に到着します。

裏砂漠は、国土地理院が発行の地図に、唯一「砂漠」と記された場所です。(鳥取は砂丘です)GLAY「the other end of the globe」や、乃木坂46が「指望遠鏡」(動画はこちら)のプロモーションビデオの撮影に使った場所です。

ヒント GLAY「the other end of the globe」の方が、三原山を多く使っています。

1951年の噴火までは、表砂漠もあり、ラクダが放され砂漠の雰囲気満点でしたが、噴火溶岩に覆い尽くされてしまいました。

関連 ブラタモリ鳥取砂丘

| 😎青山通り (新#10#11) | 😎三軒茶屋 (新#9)3軒の茶屋は今? | |

| 😎世田谷 (#256)世田谷城の見事な痕跡 | 😎目白 (#255)滝を見る名所だった? | 😎下北沢 (#232)江戸時代はジジイの街? |

| 😎汐留 (#231)江戸時代もフロンティア | 😎スカイツリー (#217)立地の謎とは? | 😎町田 (#205)なぜ神奈川県と間違う? |

| 😎八王子 (#204)25倍に拡大した秘密 | 東京湾 (#202)湾はどうできた? | 😎鉄道スペシャル (#sp)新橋から桜木町? |

| 😎大名屋敷 (#200、201)屋敷跡が多数登場! | 😎江戸の水 (#189)羽村から東京まで | 😎NHK (#187)226事件とラジオ |

| 😎渋谷 (#186)谷の地形の痕跡を探る | 😎江戸城 江戸城は台地の先端? | 😎白金 (#137)茶畑が高級住宅地に |

| 😎豊洲 (#121)日本のエネルギーを支えた? | 😎田園調布 (#96)放射線の美しい道 | 😎吉祥寺 (#94)吉祥寺はどこから来た? |

| 😎目黒 (#57)江戸のリゾートだった? | 😎高尾山 (#47)2種類の森はなぜ? | 伊豆大島 (#164 #165 #166) |

| 😎 東京駅 (#SP) | 😎築地 (#SP)貴重な先行版 | 😎三田・麻布十番 (#SP)貴重な先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)