諏訪大社とは、四社から成る、信州を代表する「信濃国一宮」かつ全国の諏訪大社の総本山です。このページでは、アクセス、回り方、見どころが1ページですべて分かります!

訂正 2022年6月 2か所の訂正を行いました。

- 電車 … 下諏訪駅から徒歩圏の下社秋宮、下社春宮を回るのがおすすめ。半日で回れます。飲食店も豊富な秋宮、比較的静かな春宮のバランスも良好。

- クルマ … 駐車場が大きく最大規模の上社本宮がおすすめ。閑散と言えるほど静かな下社前宮はクルマで5分。

- 日帰り … 電車、クルマとも上記二社なら十分可能。四社なら1泊必要。

- 宿泊 … 華やかな上諏訪か、旧中山道沿いの静かな下諏訪。【諏訪湖・下諏訪】おすすめの温泉旅館をレポ!。

- ランチ … 上社本宮や上諏訪駅周辺の諏訪みそ天丼が名物です。

諏訪大社とは?

諏訪大社は四社から成る、信州を代表する「信濃国一宮」かつ全国の諏訪大社の総本山です。

- 国内にある最も古い神社の1つ

- 古事記、日本書紀にも登場

- 本殿はなく、木や山がご神体となる古来の神社の姿。

- 四社とも御柱で四方を囲まれており、柱を探すのも楽しみの1つ。

ブラタモリ諏訪編で、上社前宮(感染対策から選ばれた1番静かな神社)、御柱祭が紹介されました。

諏訪大社四社関連の読み方

| 読み方 | 最寄り駅 | 規模感 | |

| 上社本宮 | かみしゃ・ほんみや | 上諏訪(バスの場合) | 最大規模 |

| 上社前宮 | かみしゃ・まえみや | 茅野 | 小さく閑散 |

| 下社秋宮 | しもしゃ・あきみや | 下諏訪 | 大規模 |

| 下社春宮 | しもしゃ・はるみや | 下諏訪 | 中規模 |

上諏訪が上社、下諏訪が下社と覚えられます。もともと、上諏訪神社、下諏訪神社に分かれていたのが、上社、下社となったので、理にかなった覚え方です。

諏訪大社四社のアクセスと回る順番

諏訪大社四社のアクセスは、上の図の通りです。電車の方は、交通が便利な下社秋宮、下社春宮を回るのがおすすめです。

日帰りも可能ですが、諏訪湖や下諏訪(旧中山道)に泊まると楽しいです( 諏訪の宿泊案内)。1泊なら四社回ることも可能ですが、諏訪湖・下諏訪温泉など時間をかけたい場所もありますので、残りは次回に取っておくのもおすすめです。

| 電車・路線バス | 中央高速バス | クルマ | 駐車場 | |

| 上社本宮 | ・上諏訪駅との間を30分で結ぶバス便が1日7本程度(かりんちゃんライナーの「有賀・上社統合線」。これ以外は中型・小型のコミュニティバスで時間が倍近くかかる)。 ・茅野駅から歩くと50分。 | 諏訪ICバス停(町なか、一般道にある)から徒歩で30分。 | 諏訪ICから車で5分 | 目の前300台など(地図) |

| 上社前宮 | 以前あった路線バスが廃止になり、茅野駅からタクシーの利用がメイン。 ・茅野駅からタクシーで10分 ・茅野駅から歩いても30分(ただ景色は平凡で飽きやすい)。 | 茅野バス停(高速道路上のバス停)から徒歩20分。 | 諏訪ICから車で10分 | 目の前40台(地図) |

| 下社秋宮 | 下諏訪駅から徒歩10分。 | 下諏訪 | ・岡谷ICから車で15分 ・諏訪ICから車で25分 | 鳥居右入る、80台(地図) |

| 下社春宮 | 下諏訪駅から徒歩15分。 | 下諏訪 | ・岡谷ICから車で15分 ・諏訪ICから車で25分 | 少し手前、50台(地図) |

クルマの方は、上社本宮、上社前宮がおすすめです。日帰りも可能ですが、1泊すると4社回ることも可能です (諏訪の宿泊案内) 。

諏訪大社を回る順番は?

諏訪大社には、回る順番がありそうですが、実は特に決まりはありません(諏訪大社公式見解)。なお、四社それぞれに別の御朱印があり、四社御朱印をそろえると記念品がもらえます。

電車の方のおすすめの順番(諏訪の宿泊案内)

初日(または日帰り) 茅野駅🚙(タクシー)上社前宮(徒歩20分)上社本宮(ランチなら諏訪みそ天丼)🚌(30分)上諏訪駅

2日目 上諏訪駅🚋(JR5分)下諏訪駅(徒歩10分)下社秋宮(ランチならこだわりの和食神楽、お土産の定番「新鶴本店」のようかんを忘れずに)(徒歩15分)下社春宮(徒歩15分)下諏訪駅

クルマの方のおすすめの順番(諏訪の宿泊案内)

初日 (または日帰り) 諏訪IC🚙(10分)上社前宮🚙(5分)上社本宮(ランチなら諏訪みそ天丼)🚙(15分)杖突峠 峠の茶屋(ブラタモリ諏訪編でも登場の穴場展望台)🚙(30分)諏訪湖(東側)🚙(15分)岡谷IC

※宿泊なら諏訪湖東側へ。2日目に高ボッチ高原に寄るなら、杖突峠 峠の茶屋をカットして、諏訪湖畔で遊ぶ時間とするのがおすすめです。

※日帰りの場合、諏訪湖東側の道路は混むことがありますので、西回りもおすすめ。岡谷ICから乗ると、諏訪SAの諏訪湖側を楽しめます。

2日目 諏訪湖(東側)🚙(10分)下社秋宮(徒歩15分)下社春宮(徒歩15分)下社秋宮 (ランチならこだわりの和食神楽、お土産の定番「新鶴本店」のようかんを忘れずに) 🚙(35分)高ボッチ高原(諏訪湖の絶景が有名)🚙(25分)岡谷IC

※ 岡谷ICから乗ると、諏訪SAの諏訪湖側を楽しめます。

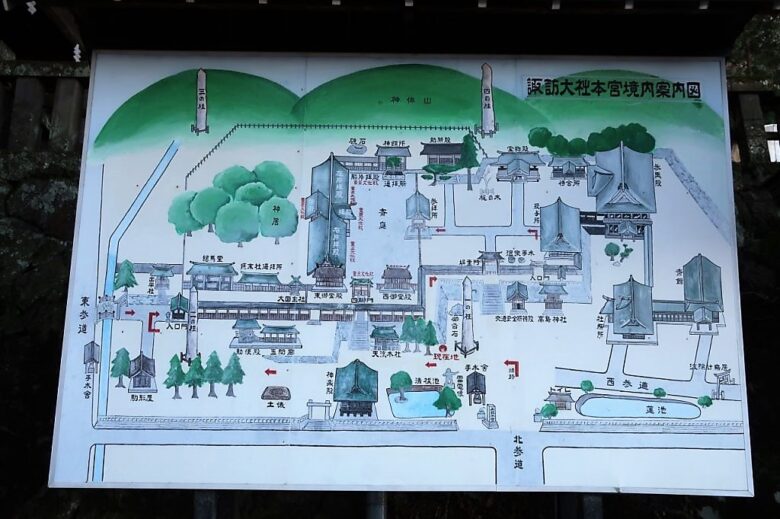

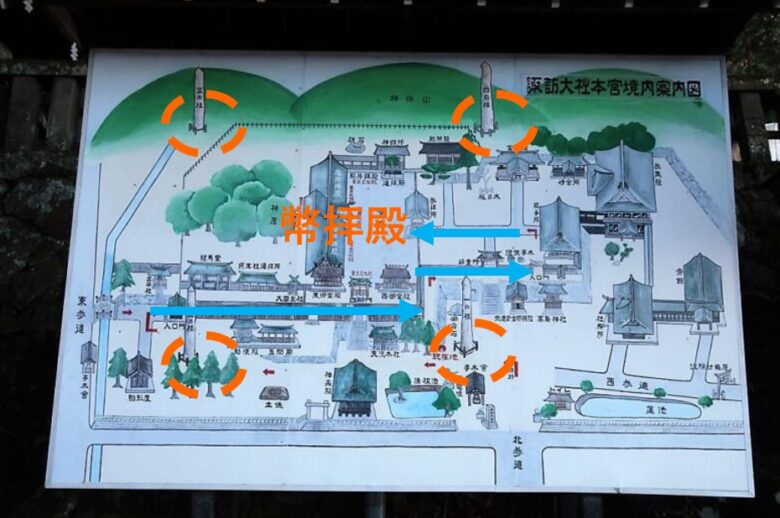

諏訪大社 上社本宮の見どころと境内地図

諏訪大社 上社本宮の見どころは、下の5か所です。

- 東参道と鳥居 … 駐車場やお店が並ぶ場所とは異なる、本来の参道。

- 入口御門(周辺に二の御柱・三の御柱、絵馬殿) … 三の御柱は見つけにくいです。

- 渡り廊下(布橋)

- 神楽殿と土俵 … 土俵が目印。

- 幣拝殿(周辺に一の御柱・四の御柱) … 上社本宮最大の建物です。

東参道と鳥居

東参道の鳥居です。

東参道は、昔からの本来の参道です。バスや車で到着すると、何となく北参道から入ってしまいますが、本来は左に曲がり、この東参道を訪ねます。境内図も東参道に誘導していますが、ほとんどの人が気づかずに、そのまま入ってしまいます。

入口御門(周辺に二の御柱・三の御柱、絵馬殿)

東参道の鳥居のすぐそばには、国の重要文化財・入口御門があり、その先にはひさしのある廊下(布橋)が続いています。

- 入口御門の左右には、2本の柱が立てられています。

- 入口御門の左手には、絵馬殿があります。全国から納められた、巨大な芸術品の絵馬が飾られています。

上社本宮 二の御柱(東参道・入口御門そば)

上社本宮 三の御柱

東参道・入口御門そばですが、木製の門の陰になっており見つけにくいです。

絵馬殿(額堂)

絵馬殿(額堂)は東参道・入口御門そば。絵馬は、神様が乗るとされる馬を納める代わりに、信仰者が納めるものです。

渡り廊下(布橋)

渡り廊下のように見えますが、名称は布橋。貴人が通る時には布を敷いたためです。

入口御門と幣拝殿(諏訪大社4社は、山や樹木が神様のため、本殿はありません)を結ぶ重要な経路であり、聖へ近づくことを感じさせる道のりです。

ワンポイント 布橋から見える「摂末社遙拝所」は、見落としがちですが、神事では数十名の神職が幣拝殿の次に訪ねます。ここは本宮中宮の系列の39もの神社に1度に参拝できる場所です。

諏訪大社・上社本宮はなぜUターンして参詣するの?

諏訪大社上社本宮では、入口門を入ったあと、上の図のようにUターンして拝殿(幣拝殿)へ向かう、非常に珍しい配置です。なぜUターンをする配置なのでしょうか?

門前町の方は、山がちで敷地に限りがあったのではと言っていましたが、様々な説があるようです。1つは、拝殿の背後に、かつて何か重要な建物があり、それを正面から拝む方向にしたのではという説。また、東参道の方向は、かつては多数のお寺がありましたが、神仏分離の政策でほとんどが壊されています。寺院の中に重要な建物があったという説もあります。そのほか、まっすぐに参道を作ると、神様に対して失礼になるのではないかという見方もあります。特に退出時はずっとお尻を向けることとなります。

神楽殿と土俵

神楽殿は、神様に奉納する音楽を演奏します。

渡り廊下(布橋)を歩くと見えてきます。すぐわきには、神様に相撲を奉納するための土俵があります。相撲は神事に原点があるのです。お土産物屋が多い北参道(正規の参道でない)から入ると、すぐ左手の場所です。

幣拝殿(周辺に一の御柱・四の御柱)

拝殿は、参拝のための建物。幣殿は、貨幣の弊の字が見られるように、紙に関係する場所。つまり、紙などでできた幣を神様に備える場です。その2つを兼ねたのが幣拝殿です。

上社本宮の幣拝殿は、横に長く、神事の際には数十名の神職が参加します。

※神事は不定期ですが、神事がある日の午前中に、笛の演奏など、形式にのっとった様々な奉納が行われます。

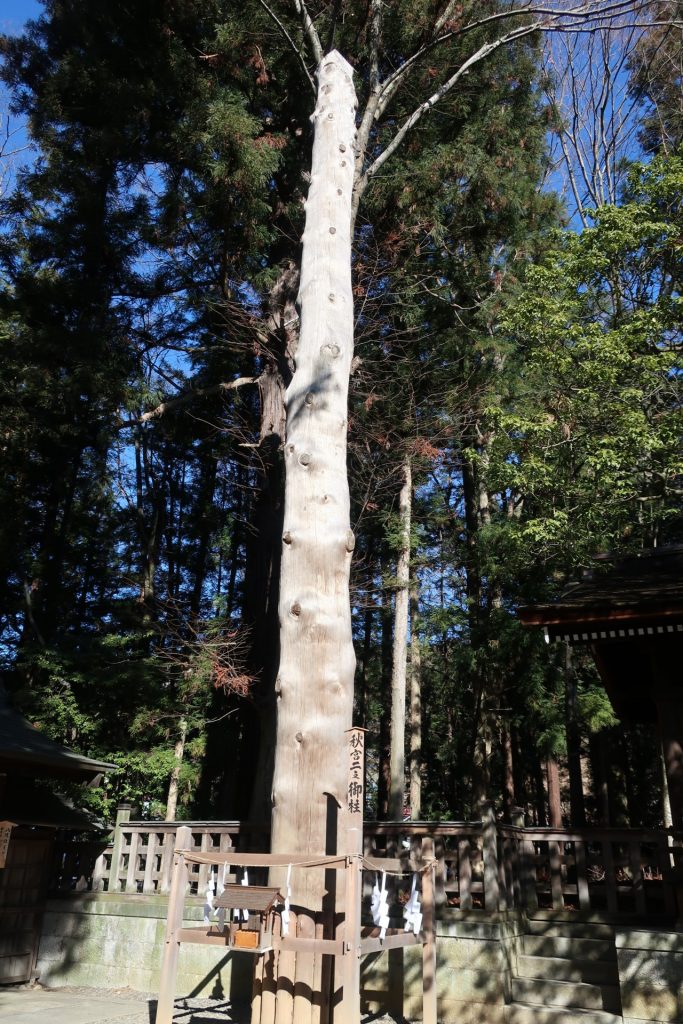

一の御柱

一の御柱は、幣拝殿のそば(北参道の鳥居のそば)の目立つ場所にあります。四の御柱は、近づけませんが、幣拝殿を背にして左側にあります。

諏訪大社 下社秋宮の見どころと境内地図

諏訪大社下社秋宮は、甲州街道(甲府回り)と中山道(高崎・軽井沢回り)の2つの街道が交わる高台にあります。下社秋宮の見どころは、下の5か所です。

- 手水舎と千尋池

- 鳥居と根入りの杉

- 神楽殿

- 幣拝殿

- 御柱

手水舎と千尋池

鳥居と根入りの杉

鳥居を入ってすぐの根入りの杉は、樹齢が800年もあります。

神楽殿

神楽殿のしめ縄は、出雲大社関係者の指導を受けて作ったものです。

上社春宮の神楽殿とよく似ていますが、大きな違いは1対の狛犬。青銅製では全国有数の作品と評価されています。

諏訪大社(上社前宮を除く)に共通する見どころ

諏訪大社は、樹木や山をご本尊(神様のこと)とするため、通常ある本殿はありません。

- 神楽殿 … 神楽(笛や太鼓などの音楽)を神様に奉納するための建物

- 幣拝殿 … 幣(紙などによるお供え物)を納め、参拝する場所。

- 御柱 … 幣拝殿を囲うように四柱が立つ。

幣拝殿

拝殿は、参拝のための建物。幣殿は、貨幣の弊の字が見られるように、紙に関係する場所。つまり、紙などでできた幣を神様に備える場です。その2つを兼ねたのが幣拝殿です。

下社秋宮と下社春宮はなぜそっくり?

下社秋宮(左)と下社春宮(右)は、建物の配置や作りが非常によく似ています。なぜ下社秋宮と下社春宮の作りはそっくりなのでしょうか?

これは、かつて諏訪で、宮彫の2つの流派が対立していたことによります。高島城(上諏訪)で知られる高島藩主は、争いに決着をつけるために、秋宮を立川流に、春宮を大隅流に依頼し、同時に作らせました。結果は秋宮の立川流の評価が勝ったようですが、いずれも素晴らしい宮彫です。

※日光東照宮は幕府御用・大隅流によります。しかし、大隅流から分かれた立川流も、諏訪での評判もあり、のちに幕府御用に取り立てられます。各派が競い合うことで、より素晴らしい宮彫が作られたのです。

御柱

下社秋宮の四の御柱は、弊拝殿を囲むように建てられていますので、奥の二柱は近くには行けず、少し離れて参拝し、望遠レンズで撮影します。

二之御柱

三之御柱、四之御柱は、すぐ近くには行けません。写真は弊拝殿の左にある三之御柱です。

諏訪大社 下社春宮の見どころと境内地図

諏訪大社下社春宮は、 ほとんどの方が下社秋宮と同時に回ります。秋宮とつくりは似ていますが、より静かで、下諏訪駅でレプリカが出迎える、万治の石仏に近いのが特徴です。 見どころは、下の6か所です。

- 春宮下馬橋

- 手水舎

- 神楽殿

- 幣拝殿

- 御柱

- 万納の石仏(神社の施設ではありませんが、春宮の神職も見ておくべきと案内)

春宮下馬橋

高い身分の人も馬を降りた場所です。前後は舗装されていますが、昔の面影を残しています。

手水舎

手を洗い口をすすぎ、身を清める場所です。すぐ近くに鳥居があります。

神楽殿

手前は舞台、奥は音楽を演奏する間などがあります。神様に音楽を奉納するためにあります。しめ縄は、出雲大社関係者の指導を受けて作ったものです。

幣拝殿

諏訪大社四社には、神様をまつる本殿がなく、山や樹木が神様です。下社春宮も、幣拝殿しか設けられていません。

拝殿は、参拝のための建物。幣殿は、貨幣の弊の字が見られるように、紙に関係する場所。つまり、紙などでできた幣を神様に備える場です。その2つを兼ねたのが幣拝殿です。

諏訪大社の御神木・御神体

- 下社春宮 … 杉の木

- 下社秋宮 … 一位の木

- 上社本宮、上社前宮 … 御山

御柱

下社春宮にも、弊拝殿を囲む四柱の御柱があります。山林に囲まれているため、奥の二柱は近くには行けず、少し離れて参拝し望遠レンズで撮影します。

二之御柱

三之御柱、四之御柱は、すぐ近くには行けません。写真は弊拝殿の右にある四之御柱です。

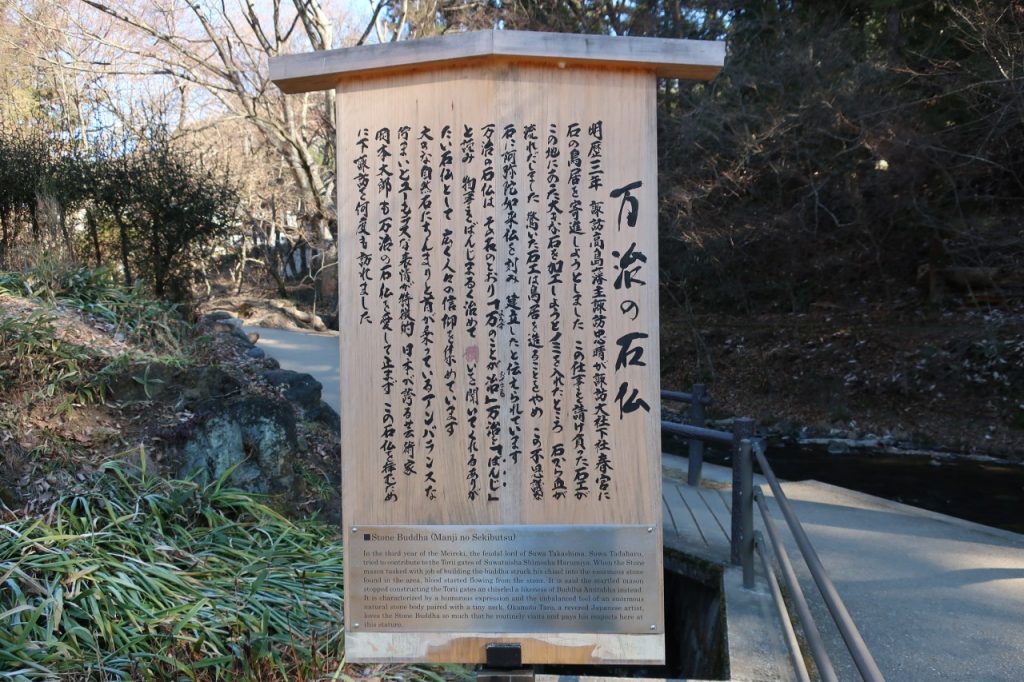

万納の石仏

諏訪大社下社春宮から徒歩すぐの場所です。下社春宮には直接関係のないものですが、春宮の神職も見ておくべきと案内してくれます。

境内から近道があり、わかりやすく表示されています。

万治の石仏は、お参り→時計回りに3周→お参りの手順があり、写真撮影も含め、1人あたりの時間を要するので、土日祝日は並ぶことがあります。少し余裕を持って回られると良いと思います。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)

訂正を終了いたしました。コメント頂き有難うございます・

詳細なコメントありがとうございます。

至らない点があり大変申し訳ございません。すぐに訂正作業に入ります。

入口御門の左右には、2本の柱(ご本尊)が立てられています。?

なんのこと? 本尊? そんなところに御本尊があるなんて初耳です。

神仏習合ですか? せめて御神体と呼んでください(いずれにせよ、違いますが)

上社本宮の幣拝殿は、横に長く、神事の際には数十名のお坊さんが参加します。?

お坊さんが?参列? 明治の神仏分離令以前の神仏習合時代ならふつうですが、通常は神職、もしくは宮司でしょう。

仏教寺院と神社の違いを把握してから書いてください。