NHK番組のブラタモリ金沢編で、金沢の歴史や地形を踏まえた独自の観光スポットが紹介されました。

このページでは、ブラタモリ金沢編のロケ地、ルートを、アクセスなどの情報とともに紹介します。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

金沢とは?|ブラタモリ金沢編

戦国時代、寺社(一向宗)による支配が続き、寺町が形成された金沢。江戸時代になると、加賀藩(前田家)は全国最大の100万石を超える藩となり、名古屋と並ぶ城下町に発展しました。

金沢の南東には標高1644mの山地があり、3つの台地が市街に迫ります。その台地の間には川が流れています。

3つの台地の1つ「小立野台地」の端に兼六園や金沢城があります。「城は台地の端に建てるもの」というタモリさんの言葉が紹介されました。かつて訪ねた名古屋城も台地の端にあります(ブラタモリ名古屋城編)。

武家屋敷跡から惣構の痕跡へ

ブラタモリは金沢編は、金沢城の西、長町武家屋敷跡からスタートします。テーマは、加賀百万石はどう守られた?です。

>>>長町武家屋敷跡 金沢駅より北鉄バスで香林坊へ10分。香林坊より徒歩7分。

世界最古のやどを見る

世界最古の宿・ギネスブック認定 全館源泉掛け流し 西山温泉 慶雲館(楽天トラベル)

長町武家屋敷跡を後にしたブラタモリは、金沢城公園や日銀金澤支店の西にある、小川を訪ねます。

山側から海側に流れるのではなく、山のある南東の向きに流れています。なぜでしょうか?

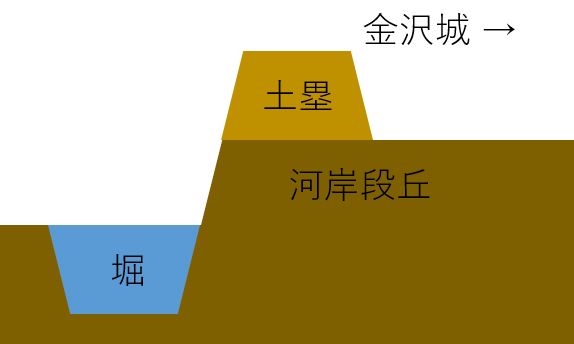

小川は自然の川でなく、人の手で掘った金沢城の堀の跡だったのです。小川沿いにある建物は、川より一段高くなっています。土塁があった痕跡です。この堀と土塁(土居とも)を利用し、城や城下町をまるごと守る仕組みを惣構と呼びます。

※惣は全てという意味です。江戸城も惣構が組まれ、皇居を1周する内堀のほか、はるか先の市ヶ谷、四ツ谷辺りを通る円に外堀がありました(ブラタモリ江戸城編)。青山通り編で大山街道の始点の石垣として紹介された場所にも外堀が流れています(ブラタモリ青山通り編)。

河岸段丘を生かした金沢の惣構

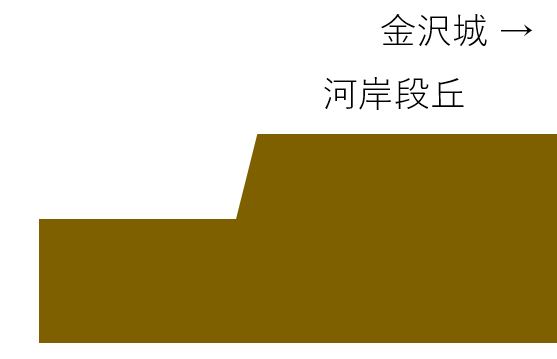

金沢城は、自然河川の流れの変化よって作られた河岸段丘上に立地します。河岸段丘はブラタモリ沼田編で特に入念に扱われました。

金沢城防衛のために、堀を作り、掘った土で土塁が作られました。金沢城と城下町は3重もの惣構で守られています。なぜ慎重な守りが施されたのでしょうか?

金沢城当主・前田家の3代目は徳川家康に謀反の疑いをかけられたため、万一の備えとして3重の惣構を作らせたのです。しかし同時に和睦への努力を進め、最終的には交戦や取り潰しは回避されています。

香林坊交差点付近(地図●印)の香林坊東急スクエア入口前には、惣構内部へ渡されていた当時からの橋の跡が残されています。

惣構(そうがまえ)の内側を探る

総構えの痕跡を発見したブラタモリは、より内側にあった総構えの痕跡を探します。

より内側にあった総構えの痕跡は、地図の上の方にあるA地点から、金沢の台所・近江町市場にある、スーパー・世界の食品ダイヤモンドを歩く道のりに見られます。

近江町市場の一部であるアーケード商店街は、より内側にあった惣構の跡だったのです。

近江町市場内のスーパー・世界の食品ダイヤモンド内の階段こそ、惣構の高低差(土塁~堀)の痕跡です。

※豊臣秀吉が作った、京都のおどいも惣構の1種です(ブラタモリ南禅寺(インクライン)・新京極・御土居 全ロケ地)。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

兼六園の水はどこから?

タモリさんは金沢城跡・石川門から兼六園に向かいます。

兼六園の徽軫灯籠は、兼六園のシンボル的存在で、写真にもよく登場します。

>>>金沢駅からバス13分、兼六園下下車。徒歩2分。または、近江町市場から徒歩13分。

ブラタモリは、徽軫灯籠のそばから流れだす水路に注目します。スノコのような形状のふたがあり、その先はコンクリートでふたがされていることが分かります。

水路の少し先には石管があります。これは辰巳用水の石管です。

金沢城(兼六園)は守りの関係から台地の先端に立地するため、低地を流れる川から水を汲み上げるのは困難です。どのように金沢城に水を導いているのでしょうか?

サイフォン現象とは2つのバケツを管でつないだときに、管の中が水で満たされると2つのバケツの水位が同じになろうとする現象でした。

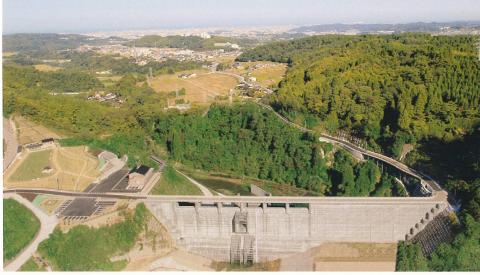

金沢城はサイフォン現象を利用し、兼六園から11キロほど台地を登った水源から取水してたのです(現在の辰巳ダム付近)。辰巳用水と呼ばれ、1631年の大火から金沢を守ったことでも知られています。

辰巳用水は、兼六園付近(兼六園南東の兼六坂上信号付近から南東方向へ)では開渠ですが、ほとんどが地下水路。辰巳用水の地下水路は、多数の横穴から掘られました。古地図で横穴は、カマボコのような記号で表示されています。

ブラタモリでは、地下水路内も放映されました(一般非公開)。地下水路の高さは約2m。長さは4kmほど。昔は壁のくぼみに火を灯していましたが、かなり暗い水路だったと想像されます。

ブラタモリは、辰巳ダムも訪問しています。辰巳ダムは、兼六園への水路・辰巳用水の取水口となっています。

後編は、金沢の新名所・21世紀美術館からスタート

ブラタモリ金沢編の後編は、金沢城公園(兼六園)の南西にある、21世紀美術館からスタートしました。後編のテーマは「金沢は美のまち」です。

ブラタモリは金沢の美を、前田家を城主とする金沢城で探します。金沢城は、石垣の博物館といえるほどバラエティに富んだ石垣があるのです。特に石垣にこだわったのは、以下の3大名です。

- 初代・前田利家

- 3代・前田利常

- 5代・前田綱紀

- ● 初代・前田利家の石垣(野面積み)

- ● 3代・前田利常の石垣

- ● 3代・前田利常の刻印を伴った石垣

- ● 5代・前田綱紀の石垣(正方形)

- ● 5代・前田綱紀の石垣(色紙短冊積み)

初代・前田利家のシンプルな石垣

初代・前田利家(戦国時代)の石垣は、丑寅櫓跡に残るシンプルな野面積みです。

野面積みは、石を加工せず積み上げたもののため、でこぼこしており登りやすく敵の攻略を受けやすいものでした。

15mという当時全国最大級の高さで、欠点をカバーしたと思われます。なお野面積みは、隙間が多いため排水に優れるメリットもあります。

3代・前田利常のカラフルな石垣

3代前田利常の石垣(地図●印)は、関が原の戦いが終わった世情を反映し、芸術性が追求されたカラフルなものです。茶色や灰色の石を、バランスよく組み合わせてあります。

地図●印の付近では、卍や☆など様々な刻印が施された石垣が見られます。これも前田利常の石垣です。利常の頃、加賀藩は全国有数の百万石の豊富な財源を、美術工芸にも投資し始めます。

5代・前田綱紀のこだわりの石垣

芸術性がピークに達したのは、5代・前田綱紀の時代です。幾何学的な長方形だけで作った石垣(地図●印)がそのひとつ。

芸術好きの5代・前田綱紀は、独自のピエト・モンドリアン(大小の四角形を組み合わせたカラフルなデザイン)風の石垣(地図●印)も残しています。

石材を縦に置くと、落下につながる恐れもありますが、ここでは芸術性が優先されています。

綱紀は全国の工芸品を集め、百工比照という、一大コレクションを完成させました。実物が手に入らない場合は、職人に模造品や写本を作らせる凝りようでした(石川県立美術館に所蔵。不定期公開)。

ブラタモリ ふるさとコレクション(金沢の方言)

- つるつるに入った お酒をグラスになみなみと注ぐこと。

- ねがねーがんねーがー ネガはないわけではない。通称「ネガの3乗」。語尾を上げるとネガがないんじゃないの?の意味。

- しましまにしまっしま しま模様にしなさい。通称「しまの4乗」。

※ふるさとコレクションは、現在のブラタモリではなくなっています。

金沢の地名の由来と犀川|ブラタモリ金沢

金沢城は、平野に突き出した台地(小立野台地)の先端に建てられました。

ブラタモリはその台地を根元までたどり、金沢学院大学の南東、日吉神社付近の犀川を訪ねます。犀川で何を探すことができるのでしょうか?

>>>金沢学院大学は、金沢駅から北陸鉄道バス・金沢学院大学行きで約35分。

答えは砂金です。砂金は金沢の名前のルーツ。過去には、金を1日で10万円分採った人もいます。タモリさんも挑戦し、比較的大きなものが見つかりましたが価値は数円でした。

金沢では日本の金箔の99%を生産しています。金箔は金に少量の銀と銅を混ぜ合わせて作ります。厚さは1万分の1ミリ。手では触れないため、人の息や竹の棒で動かしつつ加工します。その加減が少しでも強いと金箔は裂けてしまいます。

動画は、現在の金沢での金箔作りの様子です。

溶かして整形した金を打ち紙にはさみ、容器に入れ金づちのようなものでたたき、熱を発生させ伸ばして作っていました。

手作業だと1日8時間作業しても、10日間以上かかります。金箔づくりは、たびたび幕府からの禁止令(1696年ほか)が出ていますが、金沢人の熱意により密かに技術が守られてきました。

大正時代に、金沢で発明された技術により機械化。ところが大きな音が出るため騒音が問題となりました。金沢では、騒音を解決するために家屋を改装し、全ての作業室を地下に移したのです。金沢人の熱意の表れでした。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)