ブラタモリ能登半島編で、タモリさんが、白米千枚田など能登の魅力を探りました。また輪島編では、輪島塗の魅力を深掘りしました。このページでは、ブラタモリ能登半島編・輪島塗編のルート(ロケ地、撮影場所)、内容、関連情報をくわしくご紹介します。

・

ロケ地と地震(2024年)の被災状況【1月5日までの情報】

白米千枚田(石川県輪島市) 年60万人が訪ねる大小1004枚の田んぼが並ぶ景色

・輪島市の名所で国名勝にも指定されている「白米千枚田」では、棚田に入った亀裂を確認できた。(1月5日 中日新聞/写真も同)

・白米千枚田より800m東の名舟海岸(石川県輪島市野田町)では斜面崩壊による土砂が道路まで到達している。(1月2日 朝日航空株式会社)

(参考)2023年5月5日の被害「輪島市内では5/6(土)9:00現在、被害は確認されておりませんので、5/7(日)の白米千枚田の田植えは予定どおり実施」(道の駅輪島|わじま観光案内センター)

道の駅 すず塩田村、塩の資料館(石川県珠洲市) 日本で唯一の揚浜式塩田

写真は石川県珠洲市仁江町です。大規模な地滑りでいくつかの家々が倒壊し、道路もふさがれていました(細)#能登半島地震 pic.twitter.com/h0oY2yDV84

— 朝日新聞 映像報道部 (@asahi_photo) January 3, 2024

・写真は石川県珠洲市仁江町です。大規模な地滑りでいくつかの家々が倒壊し、道路もふさがれていました。【編集注 写真すぐ左下に道の駅 すず塩田村】(1月5日 朝日新聞映像報道部)

・道の駅 すず塩田村より西に約1㎞付近の国道249号・奥能登絶景海道(石川県珠洲市仁江町) は、複数箇所で発生した斜面崩壊による大量の土砂が道路を埋塞している。(1月2日 朝日航空株式会社)

・「石川県の珠洲市・輪島市・能登町・穴水町を管轄する地元消防によると、珠洲市の『道の駅すず塩田村』の近くで土砂崩れがあり、11人が生き埋めになっているとの119番通報があったという。」(1月1日 JX通信社)

(参考)2023年5月5日の被害「ゴーッと地鳴りがして、揺れるまでが早かった」と振り返る。当時は敷地内に約100人ほどがいたが、揺れが収まると、すぐさま屋外に誘導した。「大きな被害はなかったが、これからの余震が心配だ」と話した。(2023年5月5日 17時29分 朝日新聞)

能登の親不知、接吻トンネル(石川県珠洲市片岩町) 断層の1つとして紹介

・輪島市曽々木海岸のシンボル「窓岩(まどいわ)」が崩落した。【編集注 接吻トンネルから徒歩10分の窓岩が崩落。写真では「せっぷんとんねる」の案内板が映っている。】(1月4日 北國新聞)

・詳細情報なし。同住所では60戸が停電(1月3日 北陸電力)

・詳細情報なし。同住所では60戸が停電(1月2日 北陸電力)

(参考)2023年5月5日の被害 石川県曽々木白岸米海 点検完了、海岸に異常なし(国土交通省)/現場付近通行止め(いしかわ道情報ネット)

波並・大敷網組合( 石川県鳳珠郡能登町) 能登の内浦で行われる定置網漁を紹介

・三波公民館のインスタから返信がありました。【編集注 同公民館は波並・大敷網組合から徒歩3分。ただし同組合は約30m海に近い】(1月4日 X@HoritaShingoさんの投稿より)

・「オレらも波並で山水組んで水洗トイレ流せるし、飲める井戸水くめるから初日から米炊いて三食たべてる。井戸水と薪風呂で今夜はお風呂入るかもしれんとかゆうとんでも奇跡おきてるお。お互い頑張ろ」(1月3日 X@umumum516さんの投稿より)

・北東に車で約8分の能登町役場の情報。「能登町役場近くまで津波が押し寄せ床下浸水の住宅も」(1月2日 ANN)

(参考)2023年5月5日の被害 能登町の避難所は避難者全員帰宅のため閉鎖(石川県災害ポータル)

真脇遺跡 北陸特有の縄文時代の暮らしの痕跡

・至近にあるホテル真脇ポーレポーレの状況。「石川県能登町の真脇ポーレポーレでは電気やガスなどが止まって非常用電源で対応していて、宿が高台にあるため地元の住民が避難してきているということです。また、宿付近では、道路がところどころめくれていたり窓ガラスが割れたりしているということです。」(1月1日 NHK)

(参考)2023年5月5日の被害 真脇遺跡縄文館は通常通り開館中(真脇遺跡縄文館に電話確認済み)

須須神社(石川県珠洲市三崎町) 2000年の歴史を持ちイルカを祭る

・連絡が取れず心配していた、石川県珠州市の須須神社さんからご連絡頂きました。初詣にお越しの130人の氏子の方々、職員の方々も全員御無事とのことで、ひとまず安堵しました。(1月5日 相川七瀬オフィシャルブログ/写真も同)

・珠洲市三崎町寺家です。海沿いの家は全滅です。須須神社の鳥居も倒れました。蛸島より奥の地域三崎町全域が壊滅的です。電波もなく情報拡散もできません。道が悪いのでテレビも来ません。助けてください(1月3日 X@raibochさんの投稿より)

・珠洲市三崎町小泊から狼煙の灯台に向かってランニング中に被災。須須神社過ぎた辺りで震度7らしき揺れ。奥さんとその家族に会う為戻ろうとしても既に寺家のパーキング辺りの家は何軒も倒壊して道を塞いでいた(1月2日 X @shoji_Jrさんの投稿より)

(参考)2023年5月5日の被害 鳥居が倒壊(日刊スポーツ)。奥能登絶景街道に通行止区間があり、北西からのアプローチ不可(いしかわ道情報ネット)。

輪島塗塗師屋大崎庄右ェ門/大崎漆器店(石川県輪島市鳳至町) 「塗り」だけで133工程!塗師の工房

・ご心配をおかけしてます。家は崩壊してしまいましたが私達は高台に避難して無事です。(1月2日 インスタグラムosakisyoemonさんの投稿より)

大本山總持寺祖院(輪島市門前町) 大本山總持寺祖院は輪島塗のインフルエンサー

・灯籠も倒れ・・・参拝客が大けが(1月2日 TBS)

・輪島市中心部 大規模火災や倒壊 100棟超延焼(1月2日 NHK)

(参考)2023年5月5日の被害 「地震の発生で、地盤が緩んでいます。今後、大雨が予想されるため、自主避難所として、ふれあい健康センター、町野公民館、門前公民館を本日(5月6日)15時より開設します。」(輪島市)

※断層に関するブラタモリの内容は、🥇【断層のメカニズムを掲載】平地が少なく山がちな能登の地形はどうできた?|ブラタモリ能登半島にまとまっています。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

- 世界農業遺産に指定された能登半島

- 絶景!白米千枚田に大小1004枚の田んぼが並ぶ理由とは?|ブラタモリ能登半島

- 人の力で行う塩づくり“揚浜式塩田”はなぜ能登で行われた?|ブラタモリ能登半島

- 🥇【断層のメカニズムを掲載】平地が少なく山がちな能登の地形はどうできた?|ブラタモリ能登半島

- いま世界の心を打つ“サステナブル”な漁法…能登の内浦で行われる定置網漁の謎を探る|ブラタモリ能登半島

- 縄文時代から続く“海の恵みへの感謝”の秘密とは?|ブラタモリ能登半島

- 🥇【輪島編はこちらから】輪島塗のキャッチフレーズ「堅牢優美」の秘密|ブラタモリ輪島塗

- “塗り”だけで133工程!塗師の工房を訪ねる|ブラタモリ輪島塗

- 輪島塗の堅牢さの秘密“地の粉”の正体は能登半島でとれる珪藻土!?|ブラタモリ輪島塗

- 沈金の人間国宝が生み出す優美な作品の数々|ブラタモリ輪島塗

- 輪島に天然の良港ができた地質の奇跡!|ブラタモリ輪島塗

- 全国に広まったきっかけ・總持寺のスゴいシステムとは|ブラタモリ輪島塗

世界農業遺産に指定された能登半島

ブラタモリは、日本海側最大の半島、能登半島を訪ねます。

ブラタモリは、輪島市の白米千枚田からスタート。1つ1つの田が小粒なのが特徴。年間60万人が訪ねる景色です。(地図)

能登半島の沿岸は、外浦、内浦に分かれます。白米千枚田は、外浦にあたります。棚田、塩田、漁港の風景が特徴の能登は、日本に11(2022年7月現在)しかない世界農業遺産に選ばれています。

日本の農業遺産

- 能登の里山里海(石川県、2011年6月)

- トキと共生する佐渡の里山(新潟県、2011年6月、ブラタモリ佐渡)

- クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環(大分県、2013年5月)

- 静岡の茶草場農法(静岡県、2013年5月)

- 阿蘇の草原の維持と持続的農業(熊本県、2013年5月、ブラタモリ阿蘇)

- 清流長良川の鮎(岐阜県、2015年12月)

- みなべ・田辺の梅システム(和歌山県、2015年12月)

- 高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム(宮崎県、2015年12月)

- 持続可能な水田農業を支える「大崎耕土」の伝統的水管理システム(宮城県、2017年11月)

- 静岡水わさびの伝統栽培(静岡県、2018年3月、ブラタモリ天城越え)

- にし阿波の傾斜地農耕システム(徳島県、2018年3月)

ブラタモリ能登半島編の旅のお題は、「なぜ能登の風景は人の心を打つのか?」です。

絶景!白米千枚田に大小1004枚の田んぼが並ぶ理由とは?|ブラタモリ能登半島

輪島市の海沿いに広がる、白米千枚田には、大小1004枚の田んぼが並びます。なぜこのような景色が誕生したのでしょうか?

白米千枚田を歩くタモリさんは、バリ島の畑の風景にも似ているとの感想です。

バリ島 ジャティルイ ライステラス

多くの人が感じるのは、大きな田と小さな田が、幾何学模様のように並ぶ風景。傾斜に合わせて、最大限の面積を確保したことが、この光景を生みました。

タモリさんは、低い樹木に囲まれた場所(写真中央右)に注目します。ブラタモリフォッサマグナで扱ったように、棚田は、地滑りの跡にできます。木立は、地滑りが進まないように、水を抜いている場所でした(2か所あり)。

棚田が地滑りの産物であることは、ブラタモリフォッサマグナで扱いました!😎#ブラタモリ #能登 #白米千枚田https://t.co/JZ0kq5HcIn

— ブラタモリ (@buratamori2018) July 16, 2022

タモリさんは、白米千枚田2番目に小さな棚田(苗4株分、ご飯2杯分)を発見します。小さな棚田が多く、あぜ道が多いのはなぜなのでしょうか?

これは、数多くのあぜ道が、地滑りを止めるという役割(土留めの役割)を持っているからです。

田に決して向いていない、地滑りする斜面でコメ作りを続けてきたのは、山がちな能登半島には、土地が少ないことによります。

人の力で行う塩づくり“揚浜式塩田”はなぜ能登で行われた?|ブラタモリ能登半島

ブラタモリは、能登半島北部の珠洲市の「道の駅 すず塩田村」を訪ねます。

能登半島では、海面より高い場所にある塩田に海水を運ぶ、揚浜式塩田が、日本で唯一、現在も残っています。なぜなのでしょうか?

- 揚浜式塩田 …満潮面より高い海岸に塩田を作り、海水を人力で運び塩田にまき、太陽熱で水分を蒸発させる。昭和28年頃にほぼ行われなくなる。

- 入浜式塩田 …遠浅海岸の満潮水位以下の場所に堤防を築き、その内側に塩田を作ったもの。⇒ブラタモリさぬきうどんで紹介

ブラタモリは、塩の資料館を訪ねます。(地図)

あいにくの大雨で、「塩汲み」の実演は、VTRでの紹介となりました。75kgの海水を280往復して海水を運びます(1回の塩づくり)。

このあと、砂に海水をまく「塩撒き」などを経て、濃度の高い海水を作ります。

タモリさんは、水分を蒸発させる「釜炊き」を見学します。14時間前に仕込んだ釜は、水分が残り少なくなっていました。14時間炊き続けるための、薪にも秘密があります。

1回に必要な量は、想像以上に多く、およそ4トンの薪を消費します。(土地の広い海外では、海水を地上に長期間放置するだけですが、日本では、大きなエネルギーを消費して、塩を作ることで生き抜いてきました)

塩の価格の下落により、揚浜式塩田は、ほとんど廃業を余儀なくされました。しかし、戦時中の軍需により、1軒だけ、揚浜式塩田が生き残りました。現在でも、伝統的な製法の塩を味わってもらいたいと、揚浜式塩田は守られています。

ブラタモリと塩田

香川県の入浜式塩田(再現)。タモリさんは、塩を砂につけるため海水をまく「浜飼い」の作業に挑戦しています。(ブラタモリさぬきうどん)

塩田の大まかな歴史

藻塩焼き(古代)→揚浜式塩田(平安~江戸)→入浜式塩田(江戸~昭和28年頃)→流下式塩田(昭和28年頃~昭和47年頃)→イオン膜(昭和47年頃~)

(公益財団法人 塩事業センター)

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

🥇【断層のメカニズムを掲載】平地が少なく山がちな能登の地形はどうできた?|ブラタモリ能登半島

平地が少なく山がちな能登の地形は、どのようにできたのでしょうか?

ブラタモリは、断崖絶壁(能登の親不知、接吻トンネル、地図)を訪ねます。トンネルの完成前は、崖の下を歩いて渡っていました。

能登の親不知は、断層の1つです。海のなかにも、海岸線と平行に、断層が多数あります。

- 能登の親不知の名前のもととなった、本家の親不知は、ブラタモリ糸魚川編で紹介されました。

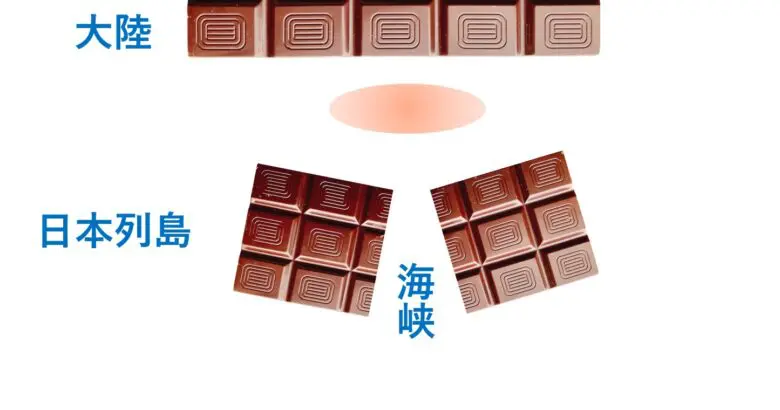

これらの断層は、2500万年前、ユーラシア大陸から日本列島が切り離されたことに関係します。大陸から引き離される境目は薄くなり、ひびが入りました(上の図の赤っぽい楕円の辺り)。これが、能登半島の外浦の、海岸や沖合にある断層です。

断層が入った地形が、南から押されたことで、陸地が盛り上がり、上の断崖絶壁(能登の親不知、接吻トンネル、地図)ができました。

ユーラシア大陸から日本列島が切り離されたことは、ブラタモリ日本の構造線で紹介されました!😎#ブラタモリ #能登の親不知https://t.co/NP1EcCnDwz

— ブラタモリ (@buratamori2018) July 16, 2022

いま世界の心を打つ“サステナブル”な漁法…能登の内浦で行われる定置網漁の謎を探る|ブラタモリ能登半島

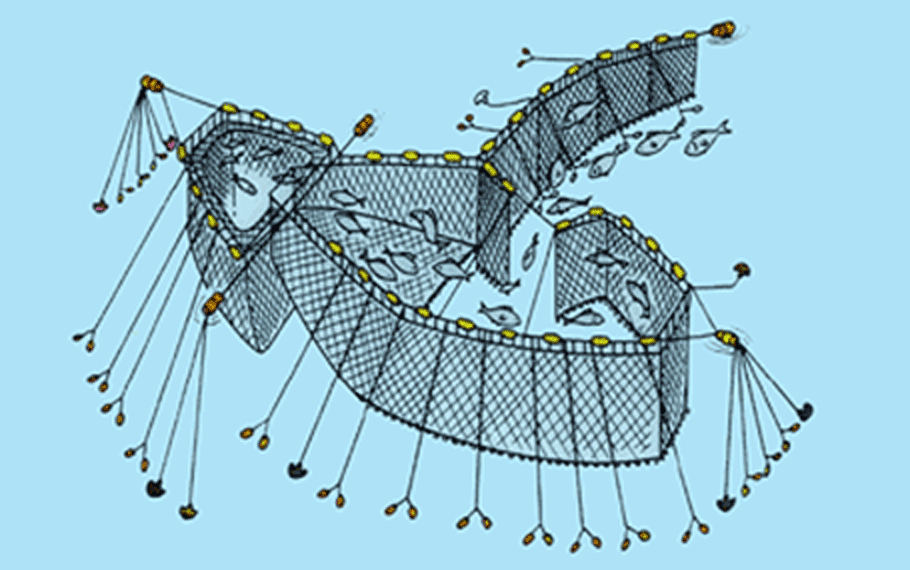

ブラタモリは、波並・大敷網組合を訪ねます(地図)。写真は、大きな定置網の倉庫。能登半島の内浦では、魚を追いかけず、網を張って待つ定置網漁業が行われています。

ブラタモリ富山編で扱ったように、富山湾は、陸地からすぐ、非常に深い深度に達するのが特徴です(最大深度1200m)。そのため、多種多様な魚が回遊してきます。

定置網は、通りかかった魚しか獲らず、約7割の魚を逃がし、小さな魚は必ず外へ逃げます。そのため、獲りつくさない、持続可能な漁として、世界的に注目され、79か国の人が視察に訪ねています。

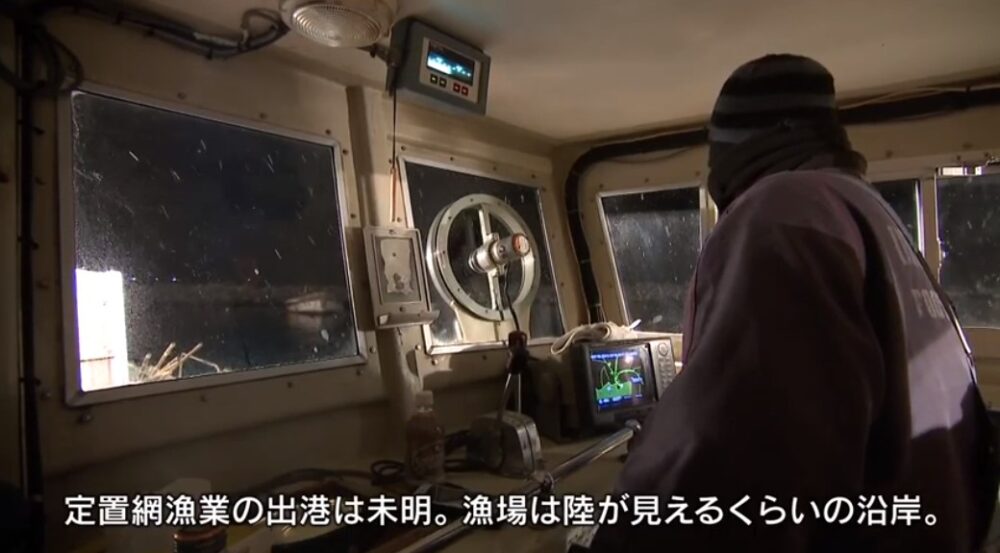

定置網漁は、日が昇らない時間に出港しますが、漁場はすぐそこ。勤務時間が一定で、漁師にとってもサステナブル(持続可能)と言えそうです。

魚が集まる落とし網を、ある程度の高さまで引き揚げると、網で魚をすくい、船に積み込みます。

縄文時代から続く“海の恵みへの感謝”の秘密とは?|ブラタモリ能登半島

ブラタモリは、真脇遺跡を訪ねます(地図)。北陸特有の縄文時代の柱を再現しています。柱の用途は、現在研究中で未解明です。

真脇遺跡は、約4000年間、漁をしながら、人が定住していたことが分かっています。

ブラタモリは、真脇遺跡のそばにある、縄文館を訪ねます。マグロ、サメ類、エイ類、サバ、カツオ類などに並び、クジラやイルカの骨も出土しています。

イルカの骨は、286頭分が出土しました。真脇遺跡の縄文人は、とくにイルカから恩恵を受けていたと考えられます。イルカの骨とともに、彫刻が施された柱状の木材が出土しています。アイヌの鯨送りでも柱状の木材が使われていたことから、似た儀式があったと予想されています。

2000年の歴史を持つ須須神社では、イルカを獲らなくなった今も、神様の乗り物、神様の使いとして崇められています。(地図)

「なぜ能登の風景は人の心を打つのか?」 人の手で長く続いてきた棚田と塩田、日本列島の成り立ちがうかがえる海の景色、海の幸への感謝の心が、取り上げられました。

ページは、輪島編の内容に続きます。

🥇【輪島編はこちらから】輪島塗のキャッチフレーズ「堅牢優美」の秘密|ブラタモリ輪島塗

ブラタモリは、能登半島の輪島市を訪ねます。日本海に面した町です。

15世紀に始まった輪島塗は、実用品としての丈夫さと、芸術品としての優美さを兼ね備えた漆器として、長く人気を保ってきました。

輪島塗は、有田焼(ブラタモリ有田編)、西陣織(ブラタモリ西陣編)を押さえ、地域名がつく工芸品の認知度1位。ブラタモリのテーマは、輪島塗はなぜ日本を代表する伝統工芸になったのかです。

ブラタモリは、輪島工房長屋を訪ねます(地図)。タモリさんは、年代物の輪島塗を見学します。輪島塗が全国に広がったのは、江戸から明治時代にかけてです。

このほか、沈金という技法を使った、大きな輪島塗の盃を見学。その価値は、400万円!

輪島塗は、丈夫で芸術品としての価値も高い、堅牢優美がキャッチフレーズです。

“塗り”だけで133工程!塗師の工房を訪ねる|ブラタモリ輪島塗

ブラタモリは、輪島塗塗師屋大崎庄右ェ門(大崎漆器店)を訪ねます。タモリさんは、ナショナルの赤いラジカセも気になりますが、まずは、堅牢優美の堅牢の理由を探ります。丈夫な秘密は、ずばり塗りの作業工程にあります。

タモリさんは、布着せを見学。木地を、麻布で補強し、弱い部分を補強します。

輪島塗の工程は「木地づくり」「髹漆(塗り)」「装飾」の3つの段階がさらに細分化され、“塗り”だけで133工程を数えます!

ブラタモリは、133工程を抜粋して見学。徐々に木の色が、漆の赤い色になってゆきます。タモリさんは、第1工程の器の薄さに注目。輪島塗の堅牢さは、木の厚さから来るものではなかったのです!

漆は、通常泥などをまぜて塗りつけますが、輪島塗はある別の物を混ぜます。

漆には、灰色の練り物を混ぜます。練り物の原料は黒い砂のようなもの。地の粉と呼びます。

輪島塗の堅牢さの秘密“地の粉”の正体は能登半島でとれる珪藻土!?|ブラタモリ輪島塗

ブラタモリは、輪島塗塗師屋大崎庄右ェ門(大崎漆器店)から1キロ、通称じのこ山(輪島市内の小峰山)を訪ねます。原料の土は、通常の茶色。焼くことで、黒くなります。

タモリさんは、泥岩の1種であることに気づきますが、とても軽いのが特徴。

正体は珪藻土でした。日本が大陸と一部が陸続きの時代に、現在の日本海に、珪藻が溜まり込んだものです。

珪藻土は、漆と混ざることで非常に強固になり、輪島塗の堅牢さを支えていたのです。

沈金の人間国宝が生み出す優美な作品の数々|ブラタモリ輪島塗

タモリさんは、漆芸技術研修所を訪ねます。漆塗りの技術を、少人数制で学ぶ場所です(公式サイト)。

沈金の人間国宝が生み出した、優美な作品の数々を見学します。砂ボチと呼ばれる、点描画のような技法が用いられています。

輪島に天然の良港ができた地質の奇跡!|ブラタモリ輪島塗

ブラタモリは、輪島崎町を訪ねます(地図)。

断崖絶壁が続く日本海に、港ができたことが、北前船が寄港につながっています。なぜ、輪島に港ができたのでしょうか?

(北前船は、ブラタモリ山形・酒田編で紹介されています)

左右で波の荒さが全く違います。この岩場が、良港をもたらしたようです。

この岩は、貝殻と砂が一体化した石灰質砂岩。非常に固いのが特徴ですが、貝殻が集まるなど、特別な条件が必要で、周辺でも輪島にしかない岩石です。

幸運に恵まれ、天然の良港ができたおかげで、北前船が寄港し、輪島塗を全国に運んでゆきました。

全国に広まったきっかけ・總持寺のスゴいシステムとは|ブラタモリ輪島塗

ブラタモリは、大本山總持寺祖院を訪ねます。

タモリさんは、美しい境内の景色を堪能し、大祖堂を訪ねます。

内部には、輪島塗が数多く飾られていました。タモリさんは、住職の名簿を確認します。すると、住職になった日付が似通い、同じ日が多く見られます。總持寺は、住職が次々に変わる仕組みを取っており、全国の5万人が住職に名を連ねました。

この数多くの住職が、輪島塗を手にし、全国に広がってゆきました。住職が、輪島塗のインフルエンサーだったのです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38d3733e.f9359666.38d3733f.ee7534e9/?me_id=1365778&item_id=10000535&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff172049-wajima%2Fcabinet%2Fwajima.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38d3750a.117ec8d8.38d3750b.3a84f351/?me_id=1407188&item_id=10000300&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff172057-suzu%2Fcabinet%2F10305446%2Fimgrc0093374820.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38d37003.5b9264fb.38d37004.5d248bf9/?me_id=1384559&item_id=10000629&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff174637-noto%2Fcabinet%2Fnoto.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/29d52271.0a9f4059.29d52272.8a336ccf/?me_id=1272788&item_id=10000597&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdfcws%2Fcabinet%2Fnuri%2Fnuri-syki%2Fnuri-26020208-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/29d52513.4760e56a.29d52514.51b5ef46/?me_id=1338106&item_id=10000682&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwayukan%2Fcabinet%2F05645623%2F06274540%2Fimgrc0075350023.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)