ブラタモリ「さぬきうどん編」で、タモリがさぬきうどんの名店や、歴史、定義(さぬきうどんとは?)を紹介しました。

このページでは、ブラタモリさぬきうどんの内容やルートを、アクセスなどの情報とともに紹介します。

| 香川でブラタモリ | 内容 |

| 小豆島(#199) | タモリさんがオリーブ、醤油や岩石の秘密を探る |

| 高松(#198) | タモリさんが高松城と源平合戦の屋島を探る |

| こんぴらさん(#60) | 人はなぜ“こんぴらさん”を目指す? |

| さぬきうどん(#59) | なぜ讃岐うどんが人気になったのか |

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

讃岐うどん(さぬきうどん)とは?

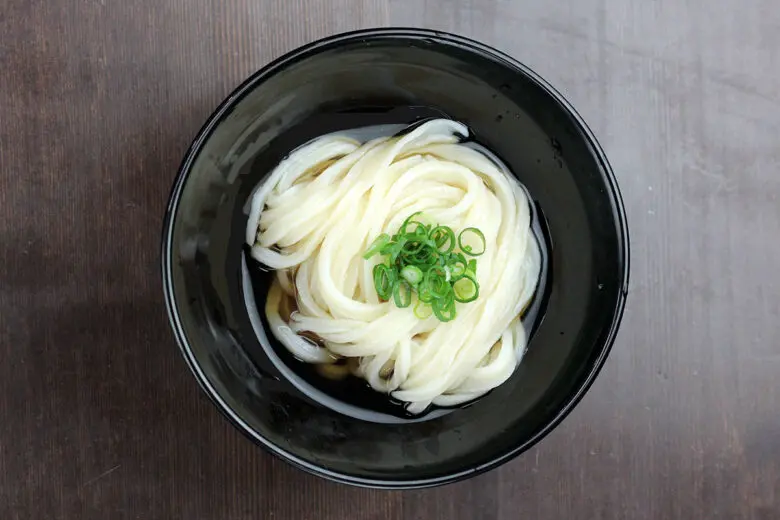

写真は、讃岐うどん用に開発された、扱いに技術が必要な小麦粉である「さぬきの夢2000」を使用し手打ちする、関東の本格的な讃岐うどん専門店のうどんです。

「麺がよく延び、つるっとしたのど越し」で、関東人が考える「コシ」とは、少々異なります。

写真は別の讃岐うどん専門的。

ブラタモリでは、地元の専門家の意見をもとに、さぬきうどんとは、「かむとゆっくり、しっかり押し返すようなコシ」があることと、説明しました。

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

なぜ香川に、かむとゆっくり、しっかり押し返すような、独自のコシがあるさぬきうどんが生まれ、全国に広がったのでしょうか? ブラタモリでは、番組得意の地形や地質から、その歴史に迫ります。

香川には讃岐うどん店が、700店もあります。ブラタモリは、そのなかのひとつ、讃岐うどん店「山とも」からスタート。

山ともは讃岐うどんの有名店「山内」で修行した店主が開いた、新しいお店です。温かいうどんを、温かいつゆに浸す、あつ・あつを頼んだタモリさんは、それほど硬さがあるわけではないなと感想をもらします。

>>山とも 宇多津駅から徒歩5分、丸亀駅から徒歩25分

タモリさんにアドバイザーは、しなやか、弾力、切れない、が讃岐うどん流の本来のコシだと説明します。テーマは、なぜ讃岐うどんが人気になったのか?です。

関東人、東海人が考えるコシとは?

関東で人気のうどんは、さぬきうどんの「麺がよく延び、つるっとしたのど越し」とは異なり、「麺は引っ張っても延びず(ちぎれる)、ずっしり存在感のあるのどごし」です。

関東人が考えるコシは、武蔵野うどんのコシではないかと思います。東海地方の味噌煮込みうどん同様、さぬきうどんとは異なると考えられます。

《固い》名古屋味噌煮込みうどん<武蔵野うどん< さぬきうどん<資(すけ)さんうどん<博多うどん・伊勢うどん《やわい》

中讃の丸亀を訪ねる|ブラタモリさぬきうどん

ブラタモリは、中讃と呼ばれる地域に属する、丸亀市の土器川河川公園を訪ねます。

土器川は香川県を代表する川。公園は、讃岐富士と呼ばれる飯野山がきれいに見える場所です。

>>丸亀駅からクルマで20分

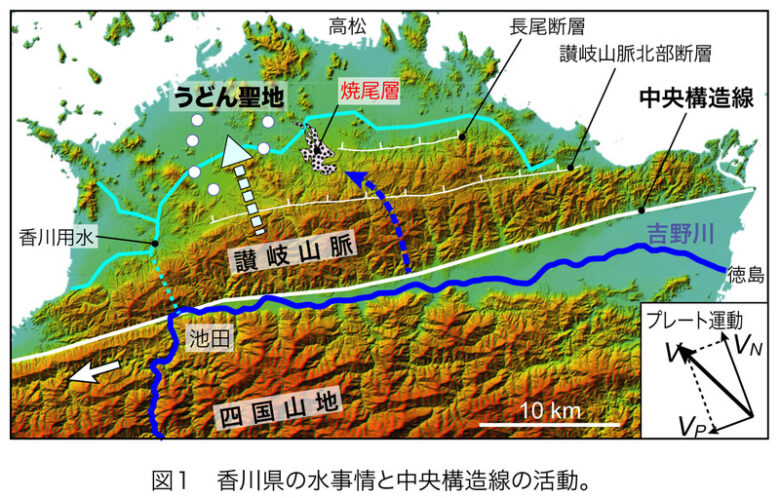

タモリさんが、土手から土器川を見ると、前日の雨で流量は多い方でした。土器川では、川から水が見えなくなる瀬切れが年に200日もあります。香川県は、水不足が起きやすい県です。これはなぜなのでしょうか?

香川は、四国山地の北にある、讃岐山脈のさらに北にあります。2重の壁にさえぎられているため、雲をに乗って太平洋の湿気が到達しないのです。

そのため、水不足で稲作に不向きな土地となり、小麦の生産が発達しました。江戸時代から香川の小麦は、和菓子の材料としても評価されています。

タモリさんは、水が少しだけ流れる土器川を長靴で渡り、土器川公園の中心部付近に移動します。すると、流れ込む支流が存在しないにもかかわらず、水の沸く場所があります。

川をさかのぼると、川が途切れ、水がなくなる場所がすぐに見つかります。源流は湧き水だったのです。これはどのような地形なのでしょうか?

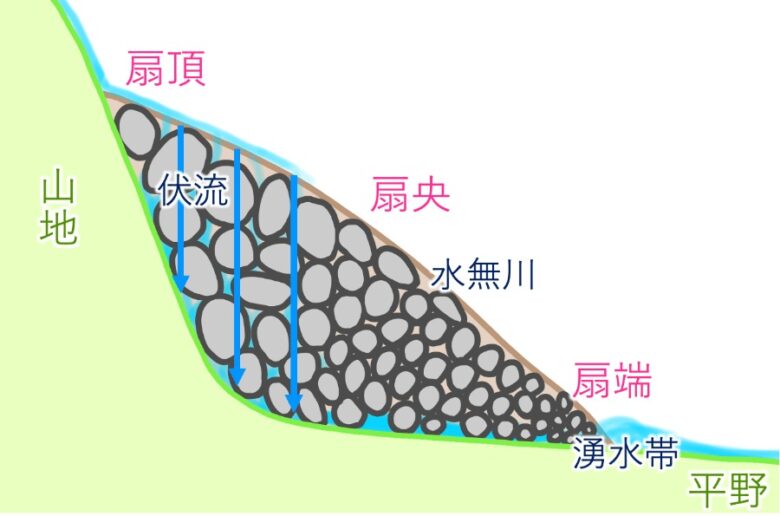

湧き水が地中からわき、川を作るのは、扇状地特有の現象です。

石や砂が多い扇状地では、川の水は地中に染み込むことがあります。その水が地上に出てきた地点が、源流のように見えたのです。

小麦は、根が呼吸するほどよく育ちます。扇状地の地質が、非常に合っていたのです。水不足に加え、扇状地特有の土壌が香川の小麦づくりを盛んにしたということです。

ブラタモリ松本編(長野県)でも、扇状地に沸く水が紹介されています。

宇多津町を訪ねる|ブラタモリさぬきうどん

ブラタモリは、丸亀市の土器川公園を訪ねたあと、東側にある宇多津町を訪ねます。

タモリさんは、瀬戸内海に流れ出す、大東川の河口を訪ねます。大東川の岸には、石垣が見られます。これは何のための石垣なのでしょうか?

- 宇多津駅から徒歩30分。散歩を愛する会のベンチ(地図)の対岸。

これは、塩田を囲んでいた石垣だったのです!

瀬戸内海は、 遠浅のため塩田に向き、昭和47年まで、塩づくりが盛んに行われていました。香川では、砂の粒子に付着させた塩を流出させてしてしまう雨があまり降らないため、塩作りが可能だったのです。

塩は、グルテンの生成を助けます。さぬきうどんは、3%以上の塩分を含むことになっています。

本場の讃岐うどんを名乗る条件

- 香川県内で製造

- 手打ち式(手打ち風を含む)

- 加水量が小麦粉重量に対して40%以上

- 食塩は小麦粉重量に対して3%以上

- 熟成時間は2時間以上

- ゆでる場合はゆで時間15分以上

以上を満たさない場合、「本物」「本場」「名物」「特産」を冠して讃岐うどんを名乗ることはできません。

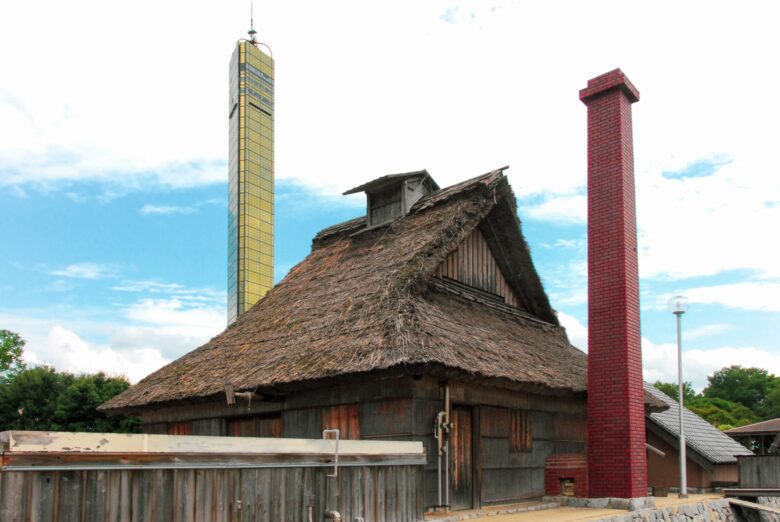

宇多津海ほたるには、江戸時代の塩田を復元した施設があります。

>>宇多津駅から徒歩15分(塩田の痕跡の石垣が見えるベンチから徒歩15分、ルート)

タモリさんが訪ねたときは、塩を砂につけるため海水をまく「浜飼い」の作業中でした。まぐわ(馬鍬)を用いて、砂をならし平らにする「浜引き」の後に行われるものです。

タモリさんは、浜飼いに挑戦し記念撮影をします。浜飼いの後、いくつもの工程を経て作られた、濃度の濃い塩水を釜で煮て、塩を取り出します(釜焚き)。最終的に、角が取れた、まろやかな塩が生成されます。

>>ルート例(地図)

世界最古のやどを見る

世界最古の宿・ギネスブック認定 全館源泉掛け流し 西山温泉 慶雲館(楽天トラベル)

讃岐うどん発祥の地、綾川町滝宮を訪ねる|ブラタモリさぬきうどん

ブラタモリは讃岐うどん発祥の地、綾川町滝宮を訪ねます。

>>琴電滝宮駅より徒歩4分。高松(高松築港駅)から滝宮駅までは、琴電で約40分。

タモリさんは、滝宮天満宮に参詣します。西暦886年から4年間、菅原道真は、讃岐の国司(県知事に似た地位)に赴任しました。ここは平安時代には、讃岐の中心であった場所です。

滝宮天満宮の敷地内に、龍燈院の跡が残っています。

龍燈院では、唐からうどんの技術を持ち帰った空海が、甥(智泉大徳)に命じてうどんを作らせた場所と言われます。これが、讃岐うどんの原点です。

滝宮天満宮から綾川へ|ブラタモリさぬきうどん

滝宮の地形や地質は、讃岐うどん作りに非常に適していました。そのヒントは、綾川にあります。

タモリさんは、滝宮神社(●)から綾川のほとり(●)に移動します。綾川は、扇状地を流れる土器川に比べ、水量が多くなっています。これは、なぜなのでしょうか?

付近は渓谷となっているため、川幅(流域面積)が狭く、水が一気に流れ、川底に水が染み込みにくいのです。かつては、堰で集めた水を利用する水車小屋がありました。水車は製粉に不可欠です。

ブラタモリは、綾川にかかる小さな橋(●)に移動します。川面をのぞき込むと、川の中の岩に丸い穴があります。人工的なもので、何かの跡のようです。

橋脚の跡です。安益橋という、橋があったのです。

ここは、高松から金比羅宮(こんぴらさん)への参詣の宿場町として、滝宮が栄えた名残です。昔は、橋の滝宮天満宮側にさまざまなお店がありました(地図AB区間)。宿屋は6軒、うどん屋は、11軒もありました。

ここでうどんを食べた参拝客が、全国に評判を持ち帰ります。讃岐うどんが全国に知れ渡る原点だったのです。

ところで、讃岐うどんの原型は、どのような料理だったのでしょうか?

どじょう汁です。打ちたてのうどんを、どじょうとともに煮込む郷土料理です。

タモリさんが監修したうどん店。博多うどんではありませんが、こだわりのあるお店です。

| 香川でブラタモリ | 内容 |

| 小豆島(#199) | タモリさんがオリーブ、醤油や岩石の秘密を探る |

| 高松(#198) | タモリさんが高松城と源平合戦の屋島を探る |

| こんぴらさん(#60) | 人はなぜ“こんぴらさん”を目指す? |

| さぬきうどん(#59) | なぜ讃岐うどんが人気になったのか |

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)