このページでは、ブラタモリでタモリさんが訪ねた全国の寺社から「初詣で訪ねたい ブラタモリが訪問した神社や寺院19選」として、まとめました。

- 東北の寺院|平安時代の様子がわかる中尊寺金色堂

- 関東の神社|日光東照宮のデザインの工夫とは?

- 関東の寺院|成田山新勝寺には本堂が3つ?

- 関東の神社|香取神宮の置かれた立地の秘密とは?

- 関東の神社|武蔵一宮 氷川神社はどんな場所に建った?

- 関東の寺院|高尾山・薬王院の2つの森の違いとは?

- 関東の神社|鶴岡八幡宮はもとは違う場所にあった?

- 中部地方の寺院|善光寺が甲府にもあるのはなぜ?

- 中部地方の神社|久能山東照宮の急な崖は、どのようにできた?

- 中部地方の神社|新幹線では気づかない、熱田神宮の立地とは?

- 中部地方の神社|伊勢神宮周辺の「古市」に集結していた施設とは?

- 京都市の神社|八坂神社の西楼門が移動した理由は?

- 京都市の寺院|銀閣は京都に背を向けて建てられている?

- 京都市の寺院|清水の舞台は高くても、多くの人がスムーズに訪ねられた理由は?

- 奈良市の神社|平城京に背を向けた商店街と寺院があった?

- 中国・四国の寺院|浄土寺の鳩が担っていた特別な役割とは?

- 中国・四国の神社|嚴島神社の水につかる柱を長持ちさせる工夫

- 中国・四国の神社|出雲大社は高層ビルだった?!

- 九州・沖縄の寺社|太宰府天満宮は原生林のなかにあった?

- 九州・沖縄の寺社|波上宮に住んでいた一族とは?

東北の寺院|平安時代の様子がわかる中尊寺金色堂

ブラタモリ平泉編は、中尊寺金色堂からスタートしています。

平安末期、浄土(争いのない天国)信仰が高まり、各地に阿弥陀堂が建てられました。初代奥州藤原氏は、その1つである現在の中尊寺金色堂に、遺体を納めるよう言い遺しました。

中尊寺金色堂は、贅を尽くされた金だけでなく、象牙や宝石も大きな特徴です。

なぜ海外産の象牙や宝石が、中尊寺金色堂に見られるのでしょうか?

ローマから中国、あるいは奈良の正倉院を結んだのがシルクロード(絹の道)です。しかし平泉は「シルクロードの隠れた終点」とも呼ばれています。象牙や宝石は、はるか西方の国々からやってきたのです。

世界最古のやどを見る

世界最古の宿・ギネスブック認定 全館源泉掛け流し 西山温泉 慶雲館(楽天トラベル)

写真は、中尊寺から徒歩13分の無量光院跡。平泉駅に戻るさいに立ち寄ることができます。

奥州藤原氏3代秀衡が、平等院を模して建てた寺院でしたが、大火で焼失しています。ブラタモリでも見学し、土塁の痕跡(写真右)などを見ています。

中尊寺からクルマで約30分北へ向かうと、歴史公園えさし藤原の郷があり、平安時代の建物の様子が分かります。写真は、無量光院を4分の1に再現した施設です。

大河ドラマ「光る君へ」でも使用されました。

関東の神社|日光東照宮のデザインの工夫とは?

ブラタモリ日光東照宮編では、写真の石段や五重塔、陽明門、唐門、本社などが紹介されました。

石鳥居手前の10段の石段は、登るごとに横幅が狭まっています。

これは、敷地の広さの制約のなか、遠近法を用いて幽玄さ(奥行き)を演出するために取られた工夫だったのです。

境内に入ると、大きく左に道が折れます。

参道には、他の神社と異なり、ひし形の石が敷き詰められています。これは、なぜなのでしょうか?

ひし形の石は、参拝客を迷わせないような、矢印代わりだったと考えられています。立て看板などと比べ、雰囲気になじむ、自然な誘導のデザインです。

東西廻廊にある人気の彫刻・眠り猫は、眠っていますが、戦闘態勢の姿勢となっています。なぜなのしょうか?

平和の時代にあっても、いつでも人々を守るために戦う決意を示し、徳川家康を暗示しています。

関東の寺院|成田山新勝寺には本堂が3つ?

ブラタモリが訪ねた、成田山新勝寺の本堂前の様子です。

本堂に向かって、左斜め方向にある釈迦堂。ずいぶん立派で、本堂にもなりそうな威風ですが、これはなぜなのでしょうか?

釈迦堂は、以前の本堂だった建物。成田山新勝寺では、代々の本堂がそのままの形で保存されています。

2世代前の本堂です。知らないと見落としてしまいがちな、見どころです。

- 1つ前の本堂(釈迦堂)1858年再建

- 2つ前の本堂(光明堂)1701年再建

- 3つ前の本堂(薬師堂=閉扉中)1655年再建

関東の神社|香取神宮の置かれた立地の秘密とは?

ブラタモリちばらき(千葉・茨城県境)編でタモリさんが訪ねたのが、千葉県側の香取神宮です。

千葉県鹿嶋市にある鹿島神宮との結びつきが強いのは、なぜなのでしょうか? 地図上で両者を線で結んでみると?

霞ヶ浦の太平洋口は、地政学的に、非常に重要な場所。

鹿島神宮、香取神宮が両側から霊的な力で押さる形を取っていたのです。このことが、チバラキの地域的な一体感を生んだとも言えます。

関東の神社|武蔵一宮 氷川神社はどんな場所に建った?

ブラタモリ大宮では、氷川神社を訪ねています。大宮は、その地名でわかるように、もともと氷川神社の町として発展しました。

写真右側は、神池と呼ばれます。

神池を時計回りに巡ると、わずかながら高低差が感じられます。大宮は平地のイメージですが、なぜなのでしょう?

地図を見ると、氷川神社は、大宮台地のへりに位置していました。

ブラタモリでは、中山道から北東方向に分岐する、昔からの参道を通ります。ここから、氷川神社境内まで徒歩30分。2キロもの長さの参道は、全国有数です。

今はなき「ブラタモ写真館」風コーナー

大宮駅東口で、幕府と中国が一触即発?!

ばくふはすでに閉店し、黄河は詳細が確認できませんでした。

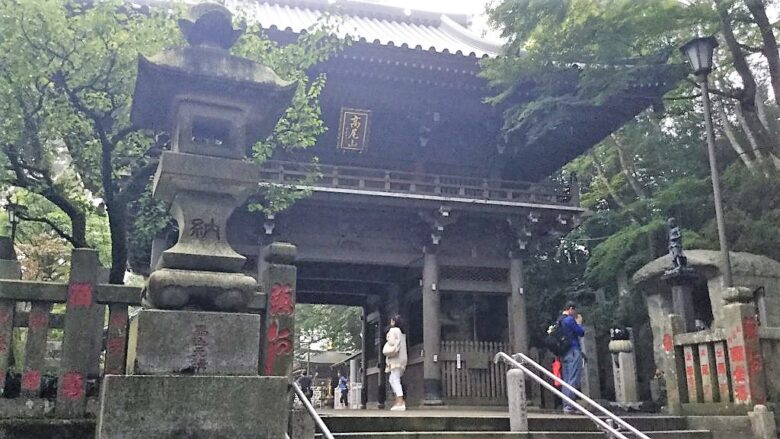

関東の寺院|高尾山・薬王院の2つの森の違いとは?

ブラタモリ高尾山では、高尾山 薬王院を訪ねています。

高尾山の象徴的存在、薬王院の開山は、西暦744年のこと。聖武天皇の指示により、国分寺として建立された、重要な寺院です。

鳥居をくぐると、今度は、左右で森の明るさが違うようです。なぜなのでしょうか?

- 暗い左側の森 …カシやヒイラギなど、常緑広葉樹が中心。濃い緑と厚い葉が特徴。

- 明るい右側の森 …イヌブナなど、落葉広葉樹林が中心。葉の色も厚みも薄い。

高尾山の登山道1号路は尾根筋であり、北側と太平洋側とで、気候に差があるのです。常緑広葉樹と落葉広葉樹の分布の境目が存在していたのです。

関東の神社|鶴岡八幡宮はもとは違う場所にあった?

2015年版、2024年版と2つあるブラタモリ鎌倉編でいずれもスタート地点に選ばれたのが、鎌倉の象徴といえる、鶴岡八幡宮です。

住宅地を歩いたタモリさんは、道路のすみに石碑を発見。この奥には何があるのでしょう?

鶴岡八幡宮は、元はこの場所にあったのです。

境内には、源義家公旗立の松があります。

鎌倉は、頼朝にとって、先祖が住んでいた土地だったのです。頼朝は鎌倉入りの直後に、鶴岡八幡宮を鎌倉を見通す目立つ現在の場所に移しました。

中部地方の寺院|善光寺が甲府にもあるのはなぜ?

ブラタモリは長野市の善光寺を訪ね、善光寺の原点が、聖徳太子ではなく、一般の人である本田善光であることを知ります。

実は、山梨県甲府市にも善光寺があります。これはなぜなのでしょうか?

上杉謙信と武田信玄は、善光寺のご利益を巡って、周辺に城を築き3カ月間にらみ合いを続けます。その後上杉謙信は、分身仏を、上越に持ち帰ってしまいます。

それを見た武田信玄は何と「ご本尊」を、甲斐の国に持ち帰ります! これが甲斐善光寺です。このとき、お坊さんや職人、商人もご本尊に同行し、門前町が作られました。

中部地方の神社|久能山東照宮の急な崖は、どのようにできた?

ブラタモリ三保松原・久能山編に登場したのが、徳川家康を祀る久能山東照宮です。

タモリさんは、久能山東照宮の中心である、社殿を訪ね参拝しています。

その後、久能山東照宮(有度山)の海側の参道(1159段の石段)にある、高い崖を見学します。

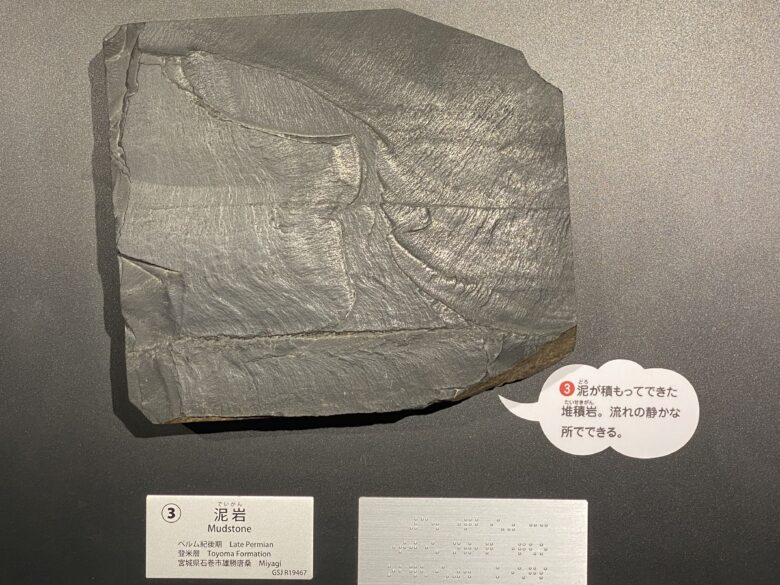

地層は、丸く黒い石が見られます。これはどこからやって来たのでしょう?

黒い色の石のほとんどは泥が固まった石(泥岩)です。有度山は、隆起によって誕生した場所だったのです。

Q 諏訪大社の初詣情報を知りたいのですが?

A 【2025年諏訪大社初詣】混雑、参拝時間と駐車場情報

ブラタモリ諏訪でタモリさんが訪ねた諏訪大社上社前宮を含む、4つの神社からなるのが諏訪大社です。

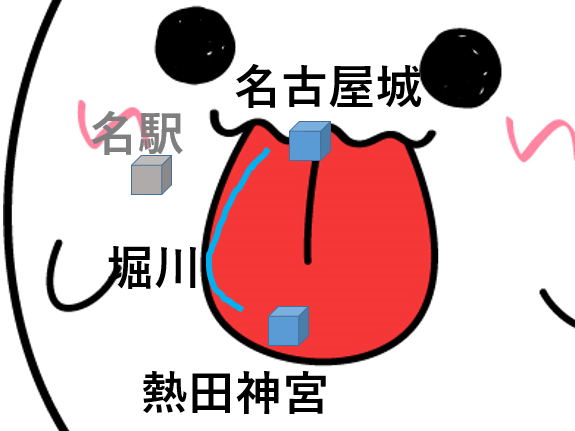

中部地方の神社|新幹線では気づかない、熱田神宮の立地とは?

ブラタモリ名古屋編では、まず熱田神宮の本殿を訪ねています。

続いてブラタモリは、本殿の南、神社敷地の中央に立地する宝物殿を訪ねます。

宝物館には、熱田神宮に宛てられた、3通の古い書状がありました。送り主は、徳川家康、豊臣秀吉、織田信長です(現在は公開されていません)。熱田神宮が、3代の権力者に、重要視されていたことが分かります。

ブラタモリ三英傑スペシャルでは、 徳川家康、豊臣秀吉、織田信長がブラタモリ流に取り上げられています。

熱田神宮の正門(南門)から 南側を見ると、3方向に下り坂となっています。熱田神宮は、どのような場所に立地しているのでしょうか?

名古屋を形成する台地の南端です。台地は、名古屋城から熱田神宮まで広がっていたのです。

台地の北のヘリに名古屋城が、南のヘリに熱田神宮があります。新幹線は台地を避けるように西に通されたため、多くの人は、名古屋が台地であることに気づきません。

Q 身延山久遠寺の初詣情報を知りたいのですが?

A 身延山久遠寺 駐車場・見どころを完全掲載

近くの下部温泉の金山もおすすめです! 関東周辺1泊2日ずらし旅 自然・温泉・食・穴場20選!にくわしく掲載。

中部地方の神社|伊勢神宮周辺の「古市」に集結していた施設とは?

ブラタモリ伊勢神宮編では、宇治橋、五十鈴川御手洗場、御正殿を中心に紹介されました。

五十鈴川御手洗場を過ぎ、御正殿へ向かうタモリさんが気づいたのは、ゆるやかな坂道。背後に川を背負う上り坂と言えば、河岸段丘です。伊勢神宮は、水害に強い、河岸段丘に建てられていたのでした。

旧御師・丸岡宗大夫邸(地図、通常非公開)にある、古い伊勢参拝の道中記には、2つの門前町を結ぶ場所「古市」を訪ねた日は、夫婦以外の若手は、夕食の用意不要との記録があります。なぜなのでしょうか?

古市は、遊郭が立ち並び、遊女1000人を抱える大歓楽街でした。男女ともに遊べるよう、芝居小屋や料理旅館もありました。当時の料理旅館のなかで、麻吉旅館だけが現在も残っています。

>>伊勢神宮内宮から、おかげ横丁を過ぎ、徒歩約30分。(地図)

京都市の神社|八坂神社の西楼門が移動した理由は?

ブラタモリ京都祇園編では、祇園にある八坂神社を訪ねています。

1912年、八坂神社の西楼門は、東へ6m、北へ3メートル移動しています。1912年に何が起きたのでしょう?

1912年、京都市電が開通した際、道路が広がり、西楼門が道の中央からずれたため、移築したのです。

また、市電が通ることによって、子供、女性からお年寄りまで四条通りを利用するようになり、大人の社交場である、お茶屋の営業は禁止され、いまの祇園の中心部に移転しています。

京都市の寺院|銀閣は京都に背を向けて建てられている?

ブラタモリは、銀閣寺を訪ねます。庭園には、砂紋を模して砂を敷いた美しい銀沙灘が広がります。江戸時代に作られましたが、作者やその意図は明らかになっていません。

銀閣は、吉田山(緑の山)の向こうの京都の中心に背を向けて立っているようにも見えます。これはなぜなのでしょうか?

観音殿(銀閣の正式名称)は、足利義政の別荘です。とくに1階は、隠居した義政が、庭園や借景を楽しむための場所であったと考えられ、京都の中心に背を向ける形を取っています。

なお、2階は観音菩薩が南を向いて鎮座しているため、銀閣全体の正面がどちらであるのかは、諸説あります。観音殿を移築するさいに、1階と2階をずらして復元したという説もあります。

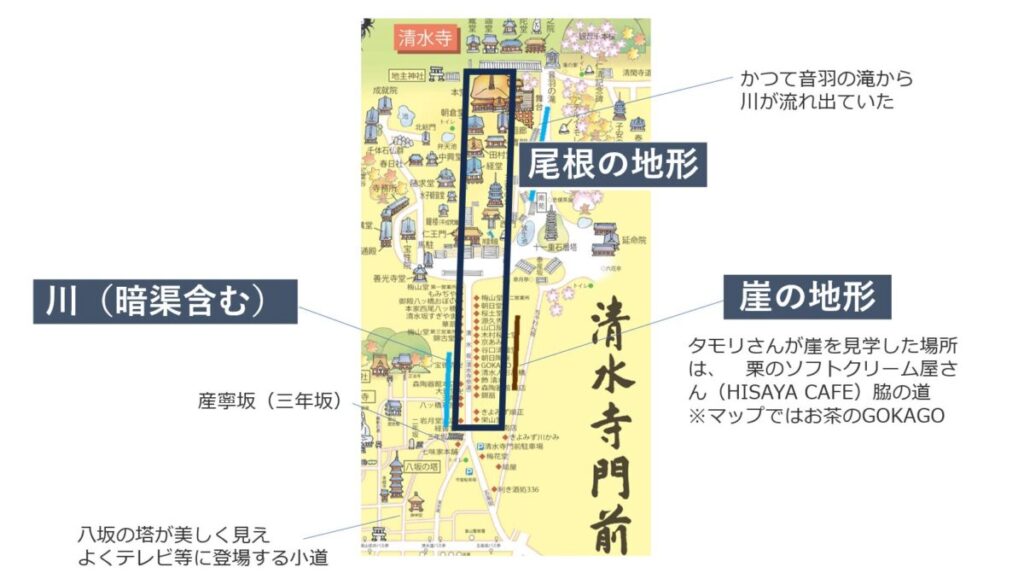

京都市の寺院|清水の舞台は高くても、多くの人がスムーズに訪ねられた理由は?

ブタラモリは、清水寺の仁王門を訪ねています。

清水の舞台で知られるように、清水寺は高所にありますが、多くの人が参拝しやすい道がありました。

清水寺の参道を脇にそれると、かなりの高度があります。どのような地形なのでしょうか?

清水の舞台がある奥の院(写真では修繕中)を挟むように川が流れ、参道は清水寺にスムーズに向かうことができる、尾根状になっていたのです。

ブラタモリでは清水寺(奥の院)から、尾根上の参道を戻り、景観で有名な産寧坂を下り、尾根の下の川の痕跡を探すルートを歩いています。

下の順で、Twitter画面にてご案内しています。

- ブラタモリ清水寺ふりかえり① 清水の舞台の高さを見る(動画)

- ブラタモリ清水寺ふりかえり② 尾根の上にある参道を見る

- ブラタモリ清水寺ふりかえり③ 参道わき道から尾根の高さを見る(動画)

- ブラタモリ清水寺ふりかえり④ 尾根を下る産寧坂を見る

- ブラタモリ清水寺ふりかえり⑤ 暗渠から聞こえる尾根の下を流れていた川の音(動画)

ブラタモリ清水寺ふりかえり①

— ブラタモリ (@buratamori2018) October 22, 2019

清水の舞台で知られる清水寺は、かなり高い位置にあります。 pic.twitter.com/VqrVfFE90g

奈良市の神社|平城京に背を向けた商店街と寺院があった?

ブラタモリ奈良(平城京)では、平城宮跡の朱雀門からスタートし、興福寺を経て、春日大社を訪ねています。

ここでは、興福寺周辺のルートを取り上げます。

ブラタモリは、近鉄奈良駅近くの東向商店街に到着します。現在は道の両側にお店が並びますが、奈良時代には、東向きのお店しかありませんでした。

なぜ、西にある平城京宮と逆側を向いていたのでしょうか?

五重塔で知られる興福寺は、高台にあります。商店街が東を向いていたのは、興福寺に背を向けないようにとの配慮だったのです。藤原氏のお寺である興福寺の、皇室に迫る権勢がうかがわれます。

中国・四国の寺院|浄土寺の鳩が担っていた特別な役割とは?

ブラタモリ尾道編では、浄土寺を訪ねています。

国宝のお寺とも言われ、本堂、多宝塔のほか境内全域が国宝指定を受けています。

ブラタモリは、鳩に注目。伝書鳩を育てていた名残です。商人の町、尾道にあってこの鳩は、ある特別な役割を担いました。それは何でしょう?

浄土寺は、お寺のスポンサーであった商人のために、秘密裏に伝書鳩を飼い、商人は伝書鳩を介して貴重な情報を得て、富を築いていったのです。具体的には、大阪の相場情報を仕入れ、北前船(現在の地名で、北海道~関門海峡~大阪)を介した売買を有利に進めました。

中国・四国の神社|嚴島神社の水につかる柱を長持ちさせる工夫

ブラタモリ宮島編では、宮島にある、嚴島神社(厳島神社)を訪ねています。

嚴島神社は、寝殿造り(上位の貴族にあてられた邸宅)の影響を強く受けており、神社としては珍しい形状となっていることに注目します。また、海の上に建っているのも珍しいのですが、その理由にはいくつかの仮説が提示されています。

嚴島神社の建築は海水に接するため、柱はすぐに痛みます。どのように、長持ちさせているのでしょうか?

海水につかる柱を、具合を見ながら部分的に取り換える「根継ぎ」と呼ばれる作業が随時行われています。また、社殿を波から守るための重しとして「非常石」が準備されています。

中国・四国の神社|出雲大社は高層ビルだった?!

ブラタモリ出雲編では、大鳥居が砂丘の名残であることを確認し、本殿を訪ねます。広大な砂丘に面していた出雲大社が、いまの賑わいになったのは、江戸時代中期になってからのことです。

注目する人が少ない、本殿前にある3つの円形。これは何を示しているのでしょうか?

3つの円形は、この場所で2000年の春に、古い柱が発掘されたことを記念しています。直径約1.35mもの巨木を3本組にした、鎌倉時代の巨大柱の痕跡でした。

出雲大社は、古来は高さ48m(15階建てのビルに相当)の建築だったという説もあるのです。

読者様から写真の提供(上の2枚)を頂きました。

「ひさの乗り鉄ブログ」では、筆者の趣味である乗り鉄・鉄道旅行に関する記事を中心に掲載しています。

中国・四国の神社|金刀比羅宮、飴を叩き割る小さな金槌の隠れた役割は?

ブラタモリこんぴらさんでは、金毘羅さんとも呼ばれ親しまれる、金刀比羅宮を紹介しています。

神域では、本来、お土産を売るなどの商売は出来ませんが、金毘羅さんでは、800年前から飴を売る商売が続いています。5人の方が「五人百姓」と呼ばれ、許可を得て飴を売っています。

こんぴらさんで売られている飴に、飴を叩き割る小さな金槌が付いています。これは、大型の飴を叩き割るためですが、ほかにどのような狙いがあったのでしょうか?

持ち帰った人が、飴を割ってシェアすることで、金比羅さんの信仰が広がっていったのです。

九州・沖縄の寺社|太宰府天満宮は原生林のなかにあった?

ブラタモリ太宰府天満宮編で訪ねた太宰府天満宮では、池や川を渡ることで、精進潔斎(身を清めること)が済む点が便利です。

本殿の周囲には、現在も高いクスノキが見られました。なぜ、クスノキの原生林に本殿を建立したのでしょうか?

クスノキの原生林は、菅原道真の遺体を載せた牛が、自ら訪ね、立ち止まり動かなくなった場所だったです。太宰府天満宮は、菅原道真のお墓があった場所だったのです。

九州・沖縄の寺社|波上宮に住んでいた一族とは?

ブラタモリ沖縄では、波上宮を訪ねています。

波上宮は、かつては島の一部だったのです。この島には、どのような人が住んでいたのでしょうか?

明朝の命を受け、貿易や外交を進めるために沖縄に移り住んだ人々です。ここは、久米村と呼ばれるようになります。首里城とは陸続きでないため、お互いに都合が良かったようです。

移住者は、久米三十六姓と呼ばれました。その約1万人の子孫は、今でも力を持ち、仲井眞弘多元県知事も末裔のひとりです。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)