復活したブラタモリ。第6弾の函館五稜郭編では、タモリさんが2015年の函館編以来、10年ぶりに函館を歩きます(再放送・見逃し情報はこちら)。

後編(函館の町編)は、一部編集中です。

【ブラタモリ函館(2015年版)全ロケ地】青函輸送の苦難の歴史、函館の夜景はなぜ美しい?#78

| 北海道でブラタモリ | 内容 |

| 函館五稜郭 | |

| 利尻島(#248) | 絶景、絶品の利尻島はどうできた?を探ります。 |

| 稚内(#247) | 江戸時代の稚内は海外へ開かれた窓だった? お題「稚内~“最北の町”で暮らすとは?~」を探ります。 |

| 苫小牧(#221) | ホッキ貝など自然の恵みが豊かな苫小牧は、どのように日本有数の工業都市に上りつめた? |

| 登別温泉(#220) | 登別温泉を訪ね屈指の「いい湯だな」と言われる秘密を探ります。 |

| サロマ湖(#168) | 8億のホタテがいる湖の謎を解き明かします。 |

| 網走(#167) | 網走刑務所がなぜ理想の刑務所なのか、なぜ網走に建てられたのかなどを扱います。 |

| 釧路湿原(#141) | 湿原は時間が経てば必ず、森林化してします。山手線がすっぽり収まる日本最大の釧路湿原は、なぜ湿原のままなのでしょうか? |

| 旭川(#119) | 熊も出る大原野から、北海道第2の都市に登りつめた旭川。背景に、屯田兵や石狩川周辺の地質がありました。 |

| 富良野(#118) | 北海道の奥地にある丘陵に、開拓の波がたどり着くまでに30年。開拓途中には、十勝岳の噴火に襲われました。 |

| 室蘭(#91) | 天然の良港である室蘭は、火山のはたらきを背景に持ちます。名所・地球岬や砂鉄の存在から、謎を解きます。 |

| 洞爺湖(#89) | 中島が美しい洞爺湖は最大水深180m。一方で水深1m前後の場所があるのはなぜなのでしょうか? |

| 知床(#55) | ゴジラ岩や断崖絶壁で知られる知床半島を形づくったのは火山。ヒグマだらけの海岸線を、船で見てゆきます。 |

| 小樽(#23) | 札幌を超える規模を誇った小樽は、戦後に一気に衰退。タモリさん「どうせ衰退するなら急速冷凍のほうが良い」。 |

| 札幌(#22) | 明治2年まで、人口が7人だった札幌。どのようにして200万都市に発展したのでしょうか。 |

| 函館(#7,8) | 青函トンネル、懐かしの青函連絡船を経て、函館の夜景が美しい理由を解き明かします。 |

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

ブラタモリ函館五稜郭 前編

ブラタモリは、「100万ドルの夜景」で知られる函館山からスタート。

函館山からは、北東に位置する函館駅の先に、五稜郭タワーを見ることができます。今回の旅の舞台は函館・五稜郭。激動の時代に翻弄された「幕末の要塞」の謎に迫る旅へ出かけけます。

世界最古のやどを見る

世界最古の宿・ギネスブック認定 全館源泉掛け流し 西山温泉 慶雲館(楽天トラベル)

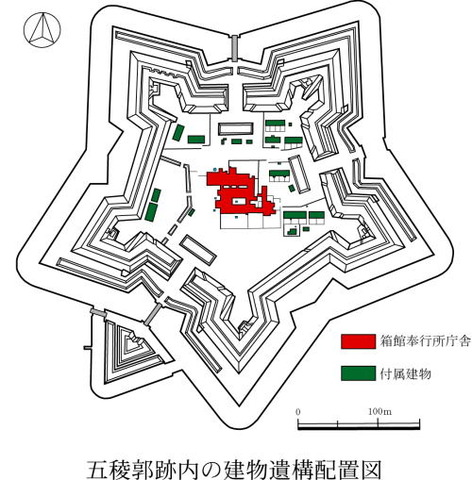

五稜郭とは、江戸時代末期に蝦夷地(現在の北海道)防衛のため函館に築かれた、星形の西洋式城郭です。幕末の内戦・箱館(はこだて)戦争の舞台となり、新政府軍と旧幕府軍が激突した歴史的な場所として知られています。年間に100万人の観光客が訪ねます。

ブラタモリは市街地を経て五稜郭タワーを訪ねます。写真は、五稜郭公園内の堀沿いから、五稜郭タワー方面を見た風景です。

>>函館市電五稜郭公園前下車、徒歩約10分

五稜郭タワーからは、五稜郭の全容を望みます。

鎖国を続けてきた日本は、下田、函館を開港。五稜郭のまん中に見える建物は、江戸時代の役所の建物。海外からの役所の防衛のために作られた五稜郭ですが、やや大げさな感じがするのがなぜなのでしょうか?

わざわざ西洋式の大型の要塞を作ったのは、対外的に日本の技術力を示し威嚇するため。しかし、南西にある港からはかなり離れた場所にあります。これはなぜなのでしょうか?

それは海上からの大砲が届く距離が約3キロであったことに、理由があります。

五稜郭の内部を歩く

ブラタモリは、五稜郭タワーを出て、五稜郭の内部を目指します。まず五稜郭の守りを確認します。星形の全ての角から、大砲の攻撃が可能となっており、死角のない守りとなっていました。

さらに敵の目線から見ると、2か所の大砲から狙われることとなります。

入口には半月堡(はんげつほ)と呼ばれる三角形の土塁があり、さらにもう1か所からも狙われる形です。

西洋式の城郭ですが、一部には石垣が使用されています。西洋文化の流入に対する、戸惑いを意味しているのかも知れません。

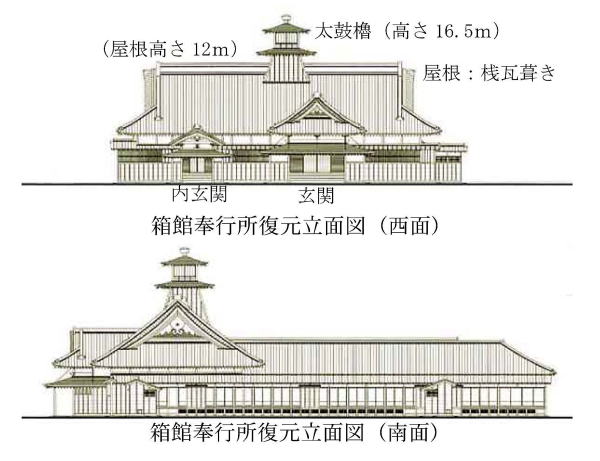

ブラタモリは、五稜郭の中央の奉行所を訪ねます。望楼が印象的。幕末には箱館戦争の舞台となり、新政府軍の猛攻撃にさらされます。改良された大砲は、海から届くようになっていました。

奉行所は赤松に囲まれますが、これは佐渡島から運ばれたもの。

箱館戦争に備え、土塁に大砲を上げるスロープが作られました。江戸幕府は、実戦を想定し複数の改良を加えました。それ以前に実戦を想定していなかったのは、なぜなのでしょうか?

ブラタモリは、五稜郭の裏側に向かいます。昔ながらの野積みの石垣が見られます。門の外には、五稜郭に勤めていた役人が住んでいたため、簡易な石積みが用いられたのです。開国後には、外国が貿易相手となり緊張感が和らいだことがうかがえます。

もう1つの五稜郭

函館にはもう1つの五稜郭がありました。これはどういうことでしょうか?

ブラタモリは魚見坂を訪ねます。坂の先には台場(弁天台場)があり、大砲が備えられていました。この弁天台場も六角形の形でした。

箱館戦争では、孤立した弁天台場に援護に向かった土方歳三(ひじかたとしぞう)は、その途中で戦死したのです。

新選組は、幕末に京都の治安維持を目的に結成された武士集団で、倒幕勢力と戦いました。土方歳三(ひじかたとしぞう)はその副長として剣術と規律を重んじ、隊をまとめ上げた中心人物です。戊辰戦争では旧幕府軍として転戦してきました。

ブラタモリは、失われた弁天台場の痕跡を探します。すると港に石垣を発見。弁天台場の石垣を転用したものであり、今でも荒波から函館を守っていたのです。

日本の転換点となった戊辰戦争最後の戦いの決戦は、はるか北の地で行われたのです。石垣に耳を傾けると幕末の音が聞こえて来るようです。

【ブラタモリ函館(2015年版)全ロケ地】青函輸送の苦難の歴史、函館の夜景はなぜ美しい?#78

ブラタモリ函館五稜郭 後編

ブラタモリ函館五稜郭編後編は、レンガ造りの建物が並ぶ場所(函館市末広町)からスタート。港沿いに赤レンガが続き、奥には函館山が見えます(金森赤レンガ倉庫、地図)。

金森赤レンガ倉庫は函館港の発展に伴い、1887年(明治20年)に建設されました。金森洋物店(金森商店)が輸出入業のために建てた倉庫です。防火性を重視し、当時としては先進的な赤レンガ造りが採用されました。現在では観光施設として人気を集めています。

函館は市区町村魅力度ランキングで全国1位に輝きました。テーマは魅力度ナンバーワン、ハイカラな函館の町はどうできたです。

ブラタモリは函館西波止場(金森赤レンガ倉庫からすぐ、住所は函館市末広町)を訪ねます。函館港は幕末の1859年に、長崎・横浜とともに日本初の貿易港として開港。なぜ選ばれたのでしょうか?

天然の良港がその理由。函館山が風を防ぐ良港です。ペリーは「広くて美しい箱館湾入港しやすく安全な点において世界屈指の良港である」という言葉を残しています。

ブラタモリは赤レンガ倉庫や函館西波止場に近い、和洋折衷住宅が並ぶ一帯を訪ねます。周辺には1階が和風、2階が洋風の建物がいくつか目につきます。なぜ和洋折衷としたのでしょうか?

外国船が坂下の港に入ってきた時に、2階が見え洋館だらけに見えるような工夫です。

うだつが大きな建物は、火事の延焼を防ぐ工夫です(和雑貨いろは、函館市末広町)。

函館は明治以降、10回以上の大火に見舞われました。特に1878年(明治11年)、1911年(明治44年)、1934年(昭和9年)の大火は被害が甚大で市街地の大半が焼失しました。

函館には、ポンプを3か所同時につなげる消火栓(函館型三方式地上式消火栓)が2千以上存在します。モデルはアメリカの地上式消火栓です。

ブラタモリは、日本最古のコンクリート製電柱(函館市末広町)を見学します。火事に強い電柱です。

ブラタモリは、かつて北海道でもっとも栄えていた銀座通りを訪ねます。映画館、洋食店、バーなどが集まっていました。銀座通りには古い建物の一部が現在も残っています(写真)。

タモリさんが町を見学した場所は、北海道坂本龍馬記念館付近のユンケルのアート前です(地図)。

もとは薬局でしたが、現在はカフェ「HOTEIYA SANDWICH STAND」となっています。アートは、大阪在住で全国各地から依頼を受けるToshikiさん(インスタグラム@toshiki.077)が担当しています。

ユンケルのアート前でタモリさんが存在に気付いた、函館市地域交流まちづくりセンター(函館市末広町)の建物は旧丸井今井百貨店函館支店です。

大火の後、火事に強いコンクリート建築が増え、函館の町をハイカラにしてゆきました。

ブラタモリは、高台にある旧函館区公会堂を訪ねます。明治40年の大火で市街地の大半を焼き尽くしましたが、復興を遂げたシンボルです。

旧函館区公会堂は、1910年(明治43年)に完成した洋風木造建築で、函館の政財界の集会や公的な行事の場として使われました。ブルーグレーとイエローの外観が特徴で、ロシア風のデザインも取り入れられています。

函館では外国の文化の導入が早く、洋食、チーズ・バター(修道院で作られた)、塩ラーメン(華僑が作った南京そばがルーツと言われる)は現在でも名物です。

また2015年のブラタモリ函館編で紹介されたように防火対策のために町割りを見直し、広い道路は防火帯としても機能しました。

こうして人口が増えた函館は、町をアップデートする必要に迫られました。ブラタモリは、市の配水場を訪ねます。函館は明治22年、日本で2番目に水道が整備された町だったのです。

配水場には4700トンの水を貯めることができます。芝生の地下に、100年以上使っている配水池が残っています。狭い通路を抜けて、窓をのぞくと地下空間に水を張っています。床はレンガ、柱はコンクリートの地下神殿のような空間です。

その水源はどこにあったのでしょうか?

笹流ダム(ささながれダム)は函館市赤川町にある、1923年(大正12年)完成の日本初のバットレスダムです。

バットレスダムは水圧を受ける壁を格子状の補助壁で支える軽量構造で、コンクリート節約のために採用されました。函館市の水道用水を供給し、現在も函館市企業局が管理しています。周辺は公園として整備され憩いの場となっています。

【ブラタモリ函館(2015年版)全ロケ地】青函輸送の苦難の歴史、函館の夜景はなぜ美しい?#78

| 北海道でブラタモリ | 内容 |

| 函館五稜郭 | |

| 利尻島(#248) | 絶景、絶品の利尻島はどうできた?を探ります。 |

| 稚内(#247) | 江戸時代の稚内は海外へ開かれた窓だった? お題「稚内~“最北の町”で暮らすとは?~」を探ります。 |

| 苫小牧(#221) | ホッキ貝など自然の恵みが豊かな苫小牧は、どのように日本有数の工業都市に上りつめた? |

| 登別温泉(#220) | 登別温泉を訪ね屈指の「いい湯だな」と言われる秘密を探ります。 |

| サロマ湖(#168) | 8億のホタテがいる湖の謎を解き明かします。 |

| 網走(#167) | 網走刑務所がなぜ理想の刑務所なのか、なぜ網走に建てられたのかなどを扱います。 |

| 釧路湿原(#141) | 湿原は時間が経てば必ず、森林化してします。山手線がすっぽり収まる日本最大の釧路湿原は、なぜ湿原のままなのでしょうか? |

| 旭川(#119) | 熊も出る大原野から、北海道第2の都市に登りつめた旭川。背景に、屯田兵や石狩川周辺の地質がありました。 |

| 富良野(#118) | 北海道の奥地にある丘陵に、開拓の波がたどり着くまでに30年。開拓途中には、十勝岳の噴火に襲われました。 |

| 室蘭(#91) | 天然の良港である室蘭は、火山のはたらきを背景に持ちます。名所・地球岬や砂鉄の存在から、謎を解きます。 |

| 洞爺湖(#89) | 中島が美しい洞爺湖は最大水深180m。一方で水深1m前後の場所があるのはなぜなのでしょうか? |

| 知床(#55) | ゴジラ岩や断崖絶壁で知られる知床半島を形づくったのは火山。ヒグマだらけの海岸線を、船で見てゆきます。 |

| 小樽(#23) | 札幌を超える規模を誇った小樽は、戦後に一気に衰退。タモリさん「どうせ衰退するなら急速冷凍のほうが良い」。 |

| 札幌(#22) | 明治2年まで、人口が7人だった札幌。どのようにして200万都市に発展したのでしょうか。 |

| 函館(#7,8) | 青函トンネル、懐かしの青函連絡船を経て、函館の夜景が美しい理由を解き明かします。 |

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)