『どうする家康』ゆかりの旅行地とモデルコースを、徳川家康の年代順に掲載しています。

- 徳川家康の名前は変遷していますが、「家康」と表記する場合があります。年齢は、生まれた年の年末までが1歳となり、同じ年度内で年齢が変わる煩雑さがない「数え年」を採用。

- ドラマ『どうする家康』のネタバレにならないように、放映前には記述を工夫しています。放映後は、詳細を追記しています。

- 愛知県 岡崎城|家康 生誕1~6/19~27歳

- 静岡県 駿府城|家康8~19/45~49/66~75歳

- ―名古屋市 桶狭間(古戦場)

- 静岡県 浜松城|家康29~45歳

- ―静岡県 三方ヶ原(古戦場)

- ―静岡県 二俣城跡

- ―静岡県 築山殿落命の地(家康38歳)

- ―東京都 西念寺(服部半蔵)

- ―山梨県 武田氏館跡、甲斐善光寺(武田信玄)

- ―愛知県 長篠・設楽原古戦場

- ―ぶらり富士遊覧

- ―滋賀県 安土城で明智光秀に饗応を受ける

- ―京都市 本能寺の変

- ―三重県 伊賀越え

- ―愛知県 小牧・長久手古戦場

- 京都府 伏見城|関ヶ原の戦い(家康50歳)の前後

- 東京都 江戸城|家康49~66歳

- ―東京都 武家屋敷跡

- ―埼玉県 川越

- ―岐阜県 関ケ原(古戦場)

- ―京都府 二条城ほか

- ―大阪府 大坂の陣(古戦場)

- 栃木県 日光|家康・東照大権現として

- 静岡県 久能山東照宮|家康・東照大権現として

愛知県 岡崎城|家康 生誕1~6/19~27歳

岡崎城は、徳川家康の生誕の地(1542年)。

桶狭間の合戦で、今川義元が戦死したことをきっかけに、家康は岡崎城に入城し、戦国大名として自立しました(1560年、19歳)。

岡崎城は、名古屋城などと比べると、天守閣は小規模で、特に川のない北東方向からは、一見攻めやすそうに感じました。しかし、当時は巨大な外堀があり、城下町をまるごと堀などで囲む「総構え」が施され、盤石だったようです。

大河ドラマ「どうする家康」でも、内部工作の失敗を知った武田勝頼が、攻め込まずに撤退する場面がありました(第20話「岡崎クーデター」)。簡単に攻め込める城ではなかったということでしょう。

3時間コース 岡崎公園前駅(徒歩7分)カクキュー八丁味噌(地図)【家康の好物、味噌煮込みうどんのランチ、八丁蔵通りなどで1時間滞在】(徒歩13分)岡崎城(地図)【1時間半滞在】(徒歩10分)岡崎公園前駅

※岡崎城から徒歩16分の松應寺【家康の父を供養、昭和風の松應寺横丁】、さらに徒歩15分の伊賀八幡宮【徳川家守護神】に足を延ばすこともできます(地図)。伊賀八幡宮から徒歩11分で東岡崎駅に出られます。

中岡崎や、岡崎公園前駅から、北側に入口がある岡崎城を訪ねるときに、立ち寄りやすいのがカクキュー八丁味噌(八丁味噌の郷)。裏手にある八丁蔵通りは、当時の面影を感じることができます。

家康の好物だった八丁味噌の工場内は、時間を限定したミニツアー形式で見学可能(無料)。

味噌煮込みうどんのランチも提供されています。フードコートのような形式で、味は名古屋駅などにある山本屋本店には及ばないものの、できたての味噌で食べる煮込みうどんは、ここならではのものです。

岡崎城では、大手門がひとつ目の見どころです。

大手門入ってすぐのからくり時計塔は必見。家康が30分ごとに舞を披露しますが、かなり本格的です。この付近にドラマ館(期間限定)があります。

天守閣へは右方向から入ると、徳川家康しかみ像、家康産湯の井戸を通り、出世ベンチ(家康、竹千代像)で左方向からのルートと合流。天守閣はすぐそこです。

なお、しかみ像は、三方ヶ原の戦いの反省を踏まえて家康が書かせた自画像がもととなっていると言われてきましたが、近年それは否定されています。浜松市の犀ヶ崖資料館では、しかみ像関係の展示を取りやめました。

岡崎城から徒歩圏内の松應寺 家康の父を供養、境内にお店や一般住宅が並ぶ珍しいお寺

岡崎城から徒歩15分に位置する松應寺。境内にお店や一般住宅が立ち並ぶ不思議なお寺です。

お店のほか、通常の民家もあります。

境内にあるお店の1つ、テラカドコーヒー。

クレープは、少し高いですが、和菓子風で絶品。「イエヤスノツルギ」もあります。

岡崎城から徒歩圏内の伊賀八幡宮 奥行きが非常にあり

伊賀八幡宮は、松應寺から徒歩15分。松平家の氏神から、徳川家の守護神へ発展。参道が長く、奥行きがあります。

アクセス 岡崎城(徒歩15分)松應寺(徒歩15分)伊賀八幡宮(徒歩11分)東岡崎駅

アクセス(バス利用) 岡崎城(徒歩3分)明大寺前[北側]🚌(名鉄バス奥殿陣屋行きで5分、、原則1時間に1本)能見町(徒歩2分)松應寺(徒歩2分)能見町🚌(名鉄バス岡崎駅前行きで3分、原則1時間に1本)伊賀町(徒歩4分)伊賀八幡宮(徒歩11分)東岡崎駅

岡崎城からバスで向かう大樹寺 どうする家康の節目の舞台

豪雨という味方もあり信長が今川義元を下した桶狭間の戦い。主君・今川義元を失った家康(19歳)は、岡崎城よりも安全な大樹寺に逃げ込みます。

家康(19歳)は、織田勢にも追われ、先祖の墓の前で切腹を決意。このとき、住職が「厭離穢土 欣求浄土」の仏教の言葉を引き、この世が汚れ切っているからこそ平和な世を目指すよう説得します。後々、「厭離穢土 欣求浄土」は徳川軍の旗印にもなっています。

大樹寺がなかったら、家康の天命は、ここで尽きていたかも知れません。

その後、長篠・設楽原の戦い(家康は34歳、信長・家康連合軍が武田軍に勝利)のあと、織田信長から武田氏と内通していたとの疑惑をかけられた水野信元は、ここ大樹寺に導かれています。

水野信元は、家康を頼りますが、ここ大樹寺で徳川家臣の平岩親吉らによって誅殺されました。

アクセス 岡崎城(徒歩3分)明大寺町[北側]🚌(名鉄バス奥殿陣屋行き12分)大樹寺バス停(徒歩6分)大樹寺

上之郷城(愛知県蒲郡市)

19歳で岡崎城に戻った家康でしたが、妻子は今川氏真に、人質として取られます。武力に乏しい家康は、忍者の力を借り、上之郷城を攻め人質交換のための人質(鵜殿長照の2人の子)を奪います。現在城跡はみかん畑で、土塁や空堀、城跡碑のみ残されています。

アクセス 蒲郡駅からバスで水竹町西へ。徒歩15分。

世良田東照宮(群馬県)

24歳で徳川に改称した家康。世良田東照宮は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武士である、新田義季と関わりが深い神社です。家康は、新田義季を先祖とすることで、源氏の末裔として、徳川を名乗りました。

静岡県 駿府城|家康8~19/45~49/66~75歳

静岡駅から徒歩圏にある駿府城公園は、徳川家康が人生で3度も住んだ駿府城の跡地です。

北口の駅前には、今川義元に見守られる、幼少期の家康(竹千代)像があります。像の後方にある、一方通行の細い道(呉服町通り)から、駿府城公園を目指すのがおすすめ。

3時間コース 静岡駅北口【今川義元・竹千代像、そばに家康像】(徒歩4分)ローソン静岡呉服町店【右折】(徒歩5分)静岡市歴史博物館【見学30分】(徒歩7分)駿府城天守台跡【見学30分】(徒歩10分)おでんおがわ【滞在30分】(徒歩5分)静岡浅間神社【境内にドラマ館=期間限定、見学30分】(徒歩すぐ)赤鳥居浅間神社入口バス停🚌(バス13分)静岡駅前

右折する地点(ローソン 静岡呉服町店、地図)からは、ふしみやの看板が見えます。徳川家康は、関ヶ原合戦の前後、短期間ですが伏見城(京都市)を居城とした時期があり、伏見から移住させた人がいた名残です。

このように、静岡駅北側の繁華街には、駿府城下の面影が、至る所に残されています。

【ブラタモリ静岡市】タモリさんが「どうする家康」の舞台、駿府を探る|ロケ地一覧#224

駿府城公園・東御門が見えます。その手前、新たに誕生した静岡市歴史博物館はぜひ、ぜひ訪ねたい場所です。

1階は、無料で見学可能。駿府城の城内または城下町にあったと見られる「道」が、発掘されたそのままの形で展示されています。

天守閣のない駿府城跡では、東御門の写真が紹介されることが多いです。

東御門を入り、徳川家康公の像・手植えのミカンを探し、そのすぐそばの天守台発掘現場に向かい、西門から出て、坤櫓を見るのがおすすめです。現在地表示の辺りに、おでん屋さん(おばちゃん)があります。

駿府城公園内にあるおでんのおがわ。店内(1テーブルのみ)や周辺で食べることができます。

味を追求するなら、静岡浅間神社に向かう途中のおがわへ。ただし、店内飲食は混雑気味で、周辺は商店街のため、食べ歩きはしづらいです。

【駿府城内にも】静岡駅周辺のおでん 一人や昼飲みが可能なおすすめ店

駿府城跡は、天守閣も天守台も残されていませんが、貴重な天守台の発掘現場を見学できます。奥は、徳川家康が40代に作ったお城の石垣(野面積み)。手前は、晩年に大きく作り直したもの(打込み接はぎ)です。

家康が人質だった時代(竹千代~松平元信~松平元康)に滞在した、今川館は、駿府城と同じような位置にありました。本館の場所や配置は分かっていませんが、発掘現場から今川館の痕跡も出土しています。あの今川義元も、この辺りを歩いていた可能性はあります。

発掘現場から静岡浅間神社へ。途中、静岡おでんの最高峰とも言えるおがわを通ります。汁が少なく、テイクアウトにも向いています。

おがわの近くには、どらやきの人気店も。ホットケーキに近い、子どもも喜びそうな味です(写真)。

発掘現場から、約10分ほどで静岡浅間神社へ。

間口から想像する以上の規模がある神社です。ドラマ館だけの見学なら30分程度ですが、神社も回るとさらに30分は必要です。

敷地面積約1万3000坪の大きな神社で、境内にドラマ館が設けられています(期間限定)。(写真 今川義元の衣装)

【ブラタモリ静岡市】タモリさんが「どうする家康」の舞台、駿府を探る|ロケ地一覧#224

―名古屋市 桶狭間(古戦場)

桶狭間の戦いは、織田信長が今川義元を破った戦いです(1560年、家康19歳)。桶狭間古戦場公園を中心に、史跡が整備されています。

家康(松平元康)は、今川方の先陣として、大高城を援護します。天候の急変もあり、織田勢に今川義元が討たれてしまい、家康は、岡崎城に戻ることになりました。

最寄りの名鉄有松駅から、桶狭間古戦場公園周辺まで史跡が点在しますので、行きか帰りは徒歩がおすすめです。

アクセス 名鉄名古屋から有松駅まで約17分。バス7分、桶狭間古戦場公園下車。(バスは1時間に1本。歩くと約20分)

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

静岡県 浜松城|家康29~45歳

浜松駅からバスで5分足らず(徒歩でも20分)の場所に、浜松城があります。

南側(上の写真)、または東側から天守閣に向かうことができますが、家康公鎧掛松を見落とさずお城の全体像も分かる、南側(市役所側)からがおすすめです。

なお、ドラマ館や、浜松城の原点である元城町東照宮(引馬城跡)は、東側にあります。

徳川家康は、1570年、岡崎城を長男の松平信康に譲り、遠江国(静岡県西部、遠州)を管理し、武田信玄の南下に備えました。家康は、29歳~45歳までの17年間を、浜松城で過ごしました。

天守閣は、家康が江戸へ移ったあと豊臣方が建てたもので、五重天守(推定)が、やや小ぶりに再建されています。なお、家康の時代は、土塁とかやぶきの建物だったと推定されます(浜松市資料)。

3時間コース 浜松駅🚌(バス5分)市役所南(徒歩すぐ)家康公鎧掛松(すぐ)家康公お手植えみかん(すぐ)浜松城【天守門、天守閣、ドラマ館=期間限定、見学1時間】(徒歩5分)元城町東照宮【家康がまず入城した、引間城(曳馬城)があった場所、見学15分】(徒歩14分)浜松八幡宮【対武田の戦いで家康が隠れた巨木、見学15分】(徒歩6分)八幡駅🚋(遠州鉄道4分)新浜松【八幡から浜松駅前に点在する餃子店へ。予約制のむつ菊から、浜松駅前の石松餃子まで、こだわりに応じて、1時間】

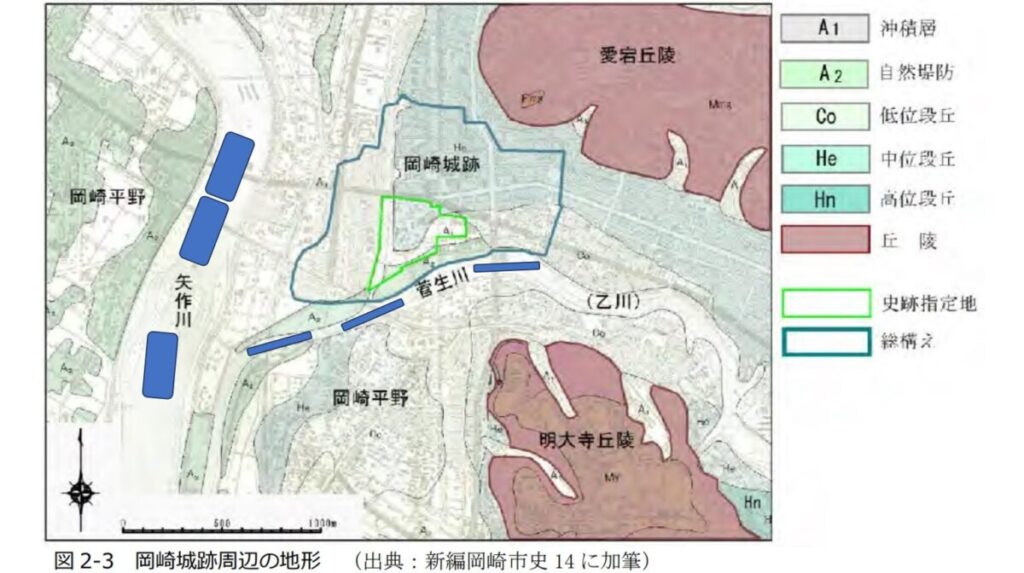

浜松城の立地には、天竜川が大きく関わっています。

暴れ天竜と言われ、東西に大きく流路を変えながら、東西に河岸段丘を作ってゆきました。その河岸段丘の南東のへりに建てられたのが浜松城であり、三方ヶ原の戦いは段丘につながる台地(三方ヶ原台地)の上で繰り広げられました。

浜松城の東側には、天竜川がつくった平地(扇状地)が広がります。東側を強く意識した立地は、もちろん武田信玄に備えてのものです。(工事前の様子)

「どうする家康(第17回三方ヶ原合戦)」では、武田信玄の大軍が、この周辺を素通りし家康は悔しい思いをし、家康が出陣を決意します。なお、家康が出陣を決意した理由には、諸説あります。

浜松城の北方に三方ヶ原台地。

夏目吉信は、敗色濃厚な家康を援護し、身代わりとして落命します。

元城の東照宮は、その名の通り元の引間城です。家康は、信長の命でひとまず引間城に入ると、西側に浜松城を大きく拡大します。引間城の本丸跡は、現在は元城の東照宮となり、家康をまつっています。

【ブラタモリ浜松編】駅のピアノ・東照宮家康像など、全ルートを写真で紹介!#153

元城の東照宮にある、入城当時、青年期の徳川家康像。手前は少年期の豊臣秀吉像です。本来は秀吉の方が6歳年上ですが、この場所で出世をつかんだ年代に合わせてあります。

家康はまずは引馬城に入り、武田に備えるなどの目的で、城を南西に拡大し、浜松城と改めました。

浜松八幡宮から浜松駅にかけての住宅地や繁華街には、浜松餃子の人気店が点在。時間がない場合は、線路下にある石松餃子が、時間が読めて便利です。

―静岡県 三方ヶ原(古戦場)

三方ヶ原の戦いは、家康・信長連合と、武田信玄との合戦です(1573年、家康31歳)。

三方ヶ原古戦場跡は、浜松駅からバスで約37分、三方原墓園バス停を降りてすぐです。基本的には、石碑しかない場所ですが、歴史好きならおすすめです。

祝田坂上説(高柳光壽『戦国戦記1 三方原之戦』)によれば、三方ヶ原の戦いの場所はまさにここ。この説は有力ですが、諸説あります。

軍勢の数が劣る場合、籠城戦が定石です。家康が野戦を選んだ背景として、「どうする家康」では、まだ若い家康が無視をされて怒った、領民の目が気になるという説が採用されていました(諸説あります)。

組み合わせるなら、二俣城跡へ。要所である二俣城を守るため、家康は本多忠勝(演・山田裕貴)を出陣させますが、命からがら逃げかえってきた描写が、「どうする家康」にはありました。その後、武田軍が占拠した場所です。

三方ヶ原墓苑バス停からから金指駅まではバスで。金指駅から二俣本町駅は、遠州浜名湖鉄道で移動しますが、ローカル線のムード満点です。

金指駅では待ち時間が長い場合がありますので、駅近くのレストラン「ぴいぷる」を知っておくと便利です。値段は少し高いですが、内装が良く、旅の休憩におすすめ。みそまんソフトクリーム(写真)や、直虎ちゃんソフト(写真)もあります。

バスの場合は、金指駅の1つ手前で降りると便利です。なお、向かいにがうなぎ店(コジマヤ本店、Googleマップにはないですが営業中)もあります。

二俣城は、このページの少し下にまとめてあります。

また、方広寺(家康が遠州進出時に、最初に立ち寄った場所)もおすすめです。

―静岡県 二俣城跡

1572年(家康31歳)には、二俣城をめぐり、徳川家康と武田信玄・勝頼親子の攻防が繰り広げられました。結局、武田氏が占拠し、浜松城、三方ヶ原へと軍を進めます(三方ヶ原の戦い)。

また、1579年(家康38歳)には、家康と築山殿の子・松平信康が、悲しくも自刃した場所です。

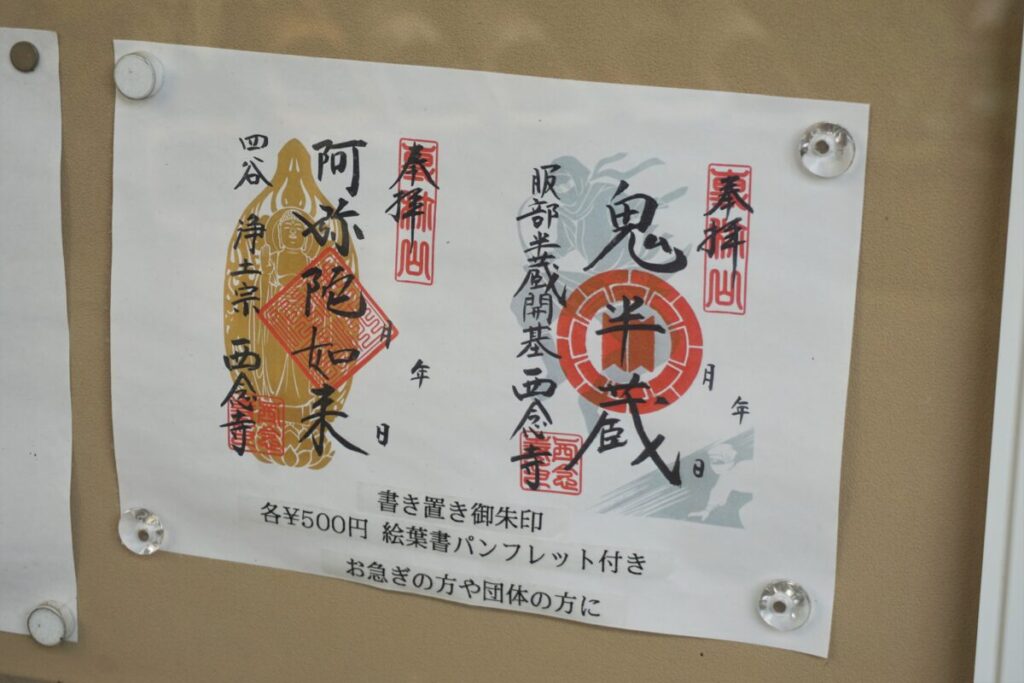

※服部半蔵(正成)が、松平信康を弔った西念寺(東京都)は、少し下の「―静岡県 築山殿落命の地(家康38歳)」内に掲載しています。

アクセス 天竜浜名湖鉄道二俣本町駅から徒歩10分/新浜松駅から遠州鉄道利用の場合、終点の西鹿島駅にて、天竜川浜名湖鉄道またはバスに乗り換え。

浜松駅から向かう場合は、通常は遠州鉄道が便利ですが、三方ヶ原古戦場跡碑と金指駅を経由する穴場ルートでは、ローカル線の旅が楽しめます。

5時間コース 浜松駅🚌(バス5分)市役所南(徒歩すぐ)家康公鎧掛松(すぐ)家康公お手植えみかん(すぐ)浜松城【天守門、天守閣、ドラマ館=期間限定、見学1時間】(徒歩5分)元城町東照宮【家康がまず入城した、引間城(曳馬城)があった場所、見学15分】(徒歩8分)元城町🚌(バス1時間、途中、三方原墓苑バス停そばに「三方ヶ原古戦場跡碑」があります。左手車窓から見えますが、興味があれば下車してください)金指駅🚋(天竜浜名湖線25分)二俣本町(徒歩10分、急な上り階段あり)二俣城址【見学30分】(徒歩15分)鳥羽山城址【見学15分】(徒歩10分)鳥羽山公園入口🚌(バス15分)西鹿島駅🚋(遠州鉄道33分)新浜松駅

※電車・バスの待ち時間を除くと5時間。実際には6時間程度かかります。

天竜浜名湖鉄道で、金指駅から二俣本町駅に向かう途中、天竜川を渡ります。武田軍の主力、山県昌景隊はこの付近を渡って、進軍してきたはずです。

二俣の中心は、隣の天竜二俣駅。二俣本町駅は、のんびりとした田舎の駅です。

要害の城郭らしい立地を感じさせる、階段を登ります。

二俣城跡には天守台が残され、登ることもできます。

1572年(家康31歳)、武田信玄本隊は、東から(北からという説も)攻め入り二俣城→浜松城→三方ヶ原の順に進軍します。

二俣城は、徳川家康方の支城の要。ここを守るため、徳川四天王のひとり本多忠勝(演・山田裕貴)を出陣させますが、命からがら逃げかえってきた描写が、「どうする家康」にはありました。

武田信玄は、天竜川からの水の供給を絶ち、わずか1200余の軍勢でよく粘った二俣城を落としました。

二俣城の立地は、北から流れてきた暴れ天竜の流れが、平野(扇状地)に打ち出でる場所。川沿いの交通と、東西の道が交わる重要な場所でした。

三方ヶ原の戦いから7年後の1579年、38歳になった家康は、織田信長から、築山殿(瀬名)と息子の信康が、武田家と内通しているとの指摘を受けます。その結果、信康は、二俣城で悲しくも自刃することとなりました。

二俣城址から、鳥羽城址へ徒歩10分ほどで移動できます。途中、天竜川の堤防が印象的。堤防と山々に囲まれた集落は、まるで村上春樹が描く、どこにも出口がない、世界の終わりの町のようです。

二俣城を巡る戦いの際、鳥羽山城には徳川方の本陣が置かれました。

鳥羽山城は、要塞である二俣城と対になり、平和時の迎賓館的な役割を果たしたと考えれています。その名残が、大手道と呼ばれる美しい石階段です。

天守台は残っていませんが、土塁や、迎賓館らしく、枯山水庭園の跡が残されています。

鳥羽城址から見た、天竜川です。

―静岡県 築山殿落命の地(家康38歳)

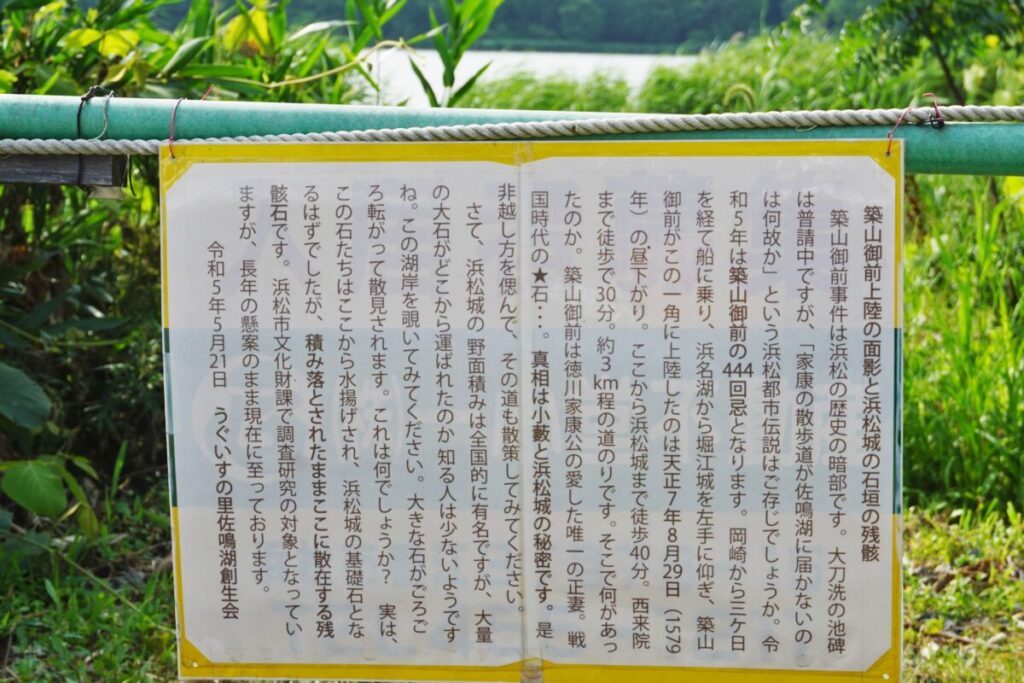

1579年(家康38歳)には、家康の正妻である築山殿に、武田氏と内通の嫌疑がかかり、最終的には命を落とすこととなります。

岡崎城から浜松城(あるいは、浜松城に近い幽閉先)へ向かった築山殿は、浜名湖を渡り、川でつながる佐鳴湖畔に上陸します。佐鳴湖畔には、いくつかの船着き場跡がありますが、築山殿はどこに着岸したのでしょうか?

可能性の高いのは、小藪船着き場跡の周辺です。浜松城の石垣用と思われる石が岸辺に残されており、戦国時代から、佐鳴湖の水の流れと風向きから、動力のない船は、この地点への着岸が容易だったと考えられます。

周辺には、昭和初期の水難で、流れ着いた人々を弔う地蔵が安置されています。現在でも、台風の翌朝には冷蔵庫などが流れ着くこともあり、戦国時代から現在まで、全てのものが流れ着きやすい場所だったはずです。

この説を提唱するのは、佐鳴湖で活動する、うぐいすの里佐鳴湖創成会。小藪船着き場跡周辺には、「築山御前がこの一角に上陸」と記した案内板が仮設されています。

そういった歴史があるからか、護岸工事の進んだ佐鳴湖には珍しい、自然のままの岸辺が残ります。ここに築山殿は、着岸したと思われます。

築山殿が着岸したと思われる場所から、徒歩で約10分。浜松医療センターの一角に、太刀洗の池(現在は閉鎖中)があります。築山殿に下された太刀を洗ったと伝わる池です(築山殿の事件には、家康の臣下による殺害節と、自害説があります)。

「どうする家康」では、築山殿最期の地は、湖畔という描写でしたが、その場合太刀は湖水で洗えばよいこととなり、太刀洗の池の伝承が事実であれば、つじつまが合いません。湖畔と、太刀洗の池の間の場所が落命した場所になるはずです。

前出のうぐいすの里佐鳴湖創成会は、上の写真の左すみあたりの藪(浜松市立看護専門学校の向かい)が、落命の地と推定しています。

太刀洗の池(工事のため閉鎖中)は、浜松医療センターの向かいですのでご注意ください。工事期間中は、写真つきポスターが、浜松医療センターの建物玄関に貼りだされています。

アクセス

《レンタカー・カーシェア》浜松駅(11分)浜松城[P有](8分)西来院[南側正門内P有](9分)浜松医療センター[コインP有、太刀洗の池跡閉鎖中、センター玄関に写真つきポスター有](7分)佐鳴湖公園北岸管理連[P有](歩行者専用の橋渡り徒歩10分)佐鳴湖畔築山殿上陸場所

《路線バス》浜松駅(バス5分)市役所南(徒歩すぐで浜松城)(徒歩11分)西来院(徒歩9分)市立高校(バス5分)医療センター(バス1分)佐鳴湖入口(徒歩すぐで佐鳴湖畔築山殿上陸場所)

築山殿を弔う西来院(浜松市)

西来院は、南側の住宅地に目立たない入口があります。こちらを入ると、駐車場があります。

西来院は、モダンな本堂が特徴。平日に訪ねる人は、ごくわずかです。

どこか悲しい徳川の家紋。

本堂

築山殿のお墓は、一般の墓地も併設のため、案内表示はどこにもありませんが、本堂を背に右手のこちらから。

築山殿をまつった霊廟が、月窟廟です。

築山御前の文字があります。

いつでも花が供えられています。

松平信康が自刃した二俣城(静岡県)

三方ヶ原の戦いの舞台でもあるため、少し上の「―静岡県 二俣城跡」の項目にあります。1度もくじに戻って飛ぶこともできます。

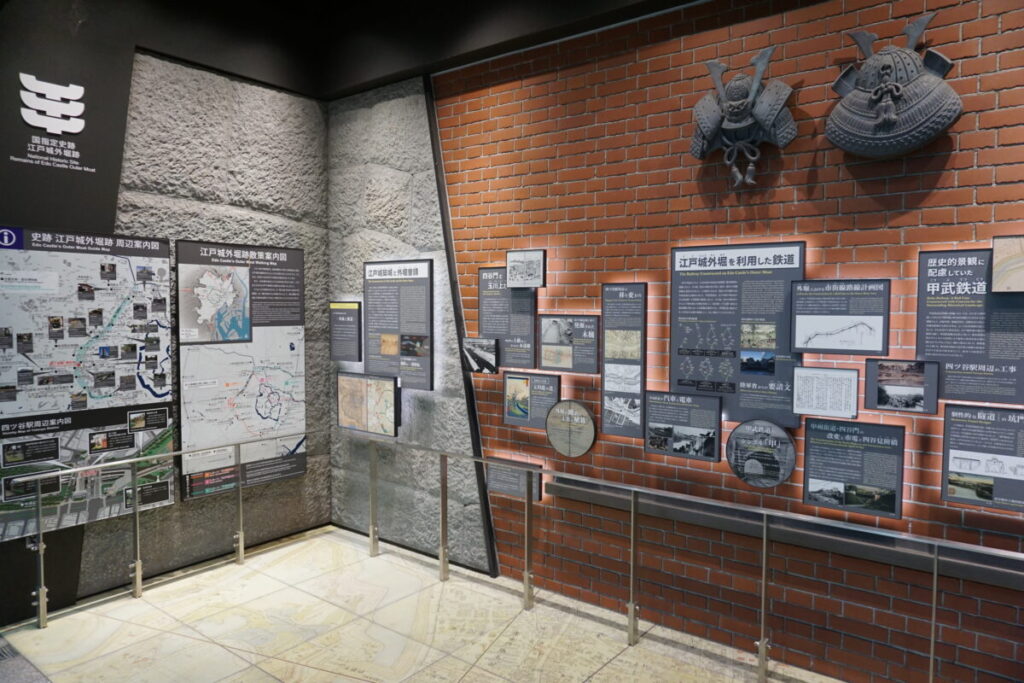

―東京都 西念寺(服部半蔵)

松平信康の介錯の命を受けながら、余りの悲しみに果たせなかった服部半蔵(正成)。家康とともに江戸に入ると、半蔵門(屋敷もすぐそばにあった)から西に10分強の場所(紀尾井町の清水谷公園)に安養院を建て、松平信康を弔いました。

その後、江戸城の外堀が外に移されたため、安養院は、徒歩で10分強離れた四ツ谷駅の周辺に、西念寺として場所を移しました。

アクセス 半蔵門…(徒歩10分強)…清水谷公園…(徒歩10分強)…四ツ谷駅…(徒歩10分)…西念寺

西念寺への旅は、四ツ谷駅から。駅前ながら不使用の不思議な空間は、江戸城の外堀の跡。強度の関係で、使用されていないと言われています。

四ツ谷駅の麴町口改札外(地下1階)には、各種案内があります。

四ツ谷駅の麴町口を出てすぐには、外郭の石垣の跡がわずかに残されています(案内表示あり)。

四ツ谷駅から徒歩10分。閑静な住宅地を抜けますが、古地図をみるとここは伊賀町。徳川家に仕えた、伊賀衆(伊賀忍者)が住んでいた場所です。

西念寺です。服部半蔵(正成)は、出家して西念と名乗り、安養院(紀尾井町)にて松平信康を弔いつつ余生を過ごしました。現在は、ここ西念寺がその思いを引き継ぎ、服部半蔵のお墓もあります。

服部半蔵(正成)が浜松城で、徳川家康より拝領したと伝わる槍が保存されています。

服部半蔵(正成)の墓。忍者のデザインのお守りは、本堂横の社務所に準備されています。

―山梨県 武田氏館跡、甲斐善光寺(武田信玄)

JR中央線の車窓から見え、甲府駅からも徒歩圏内の甲府城跡。実は武田信玄とは関係がなく、武田氏滅亡後に、豊臣方が築いたもの。

天守台は、現在の甲府駅のすぐ南にあり、敷地の北側をJR中央線が横切っています。甲府城は、江戸に入城した徳川方を、けん制する役割を持っていました。

天守台のみが残されていますが、甲府盆地を一望し、時間があれば訪ねてみたい場所です。なお、関ヶ原の戦いのあとは、徳川方の城になっています。

武田信玄にゆかりがあるのは、甲府駅の北にある武田氏館跡。躑躅が崎館とも呼ばれ、現在は、武田神社の一角を占めます。地元では、武田神社の名前の方が通じているかもしれません。

甲府駅からまっすぐ北へ歩いても30分弱。路線バス便もあります。甲府盆地の高い場所にあり、甲府駅・甲府城方面を望みます。

武田神社境内の奥に、信虎、信玄、勝頼の武田氏三代が居住し、政務を執り行った武田氏館跡があります。1519年に武田信虎が築いたものです。(武田神社創建は、1919年)

居館の痕跡が見られます。

武田神社の北側には、食糧庫と考えられる「味噌曲輪」、夫人の隠居所と伝わる「御隠居曲輪」などの関連施設があり、発掘が進められています。

武田氏館跡は、武田勝頼が織田信長・徳川家康勢軍を迎え撃った新府城へ移転する際に、一時破却されましたが、武田氏滅亡後に織田・徳川・豊臣氏の家臣団が再利用しています。徳川家康が江戸へ移ったあと、豊臣氏が甲府城を築き、その役目を終えています。

甲斐善光寺は、甲府駅の東側にあり、JR中央線の善光寺駅が最寄りです。

武田信玄が、長野県の善光寺から、一時的にご本尊を移したことがある場所です。

境内はそれほど広くはありませんが、山門(重要文化財)と甲府盆地、南の山々を望む、静かなお寺です。

新府城(山梨県韮崎市)

新府城(山梨県韮崎市)は、1582年、織田信長・徳川家康軍に攻められ、武田勝頼の入城からわずか68日で焼失しています。しかし、堀など、武田家の築城技術が随所に見られます。なお、石垣を使わず、土塁などで構築された城郭です。

―愛知県 長篠・設楽原古戦場

長篠・設楽原の戦いでは、家康・信長連合が、強敵の武田家と戦いました(1575年、家康34歳)。

武田軍の軍勢約1万5000人に囲まれた長篠城でしたが、家康・信長連合が援護。決戦の場が、クルマなら約8分の場所にあたる設楽原です。

アクセス JR飯田線三河東郷駅から徒歩約20分

長篠・設楽原の戦いでは、火縄銃が活躍しました。

準備に時間を要する欠点があり、織田軍は、3000丁の火縄銃を準備のうえ、火縄銃を三交代で一斉に放つ鉄砲三段撃ちを採用し、武田騎馬隊を大敗に追い込んだと伝えられます。

当時ヨーロッパで発明されたばかりの火縄銃(ブラタモリ種子島)は、敵を約50mまで引きつけなければ、敵への命中は難しかったとされます。

ところが、長い距離を走る現在の競馬を調べても、サラブレッドは、100mを12秒程度、つまり50mなら6秒前後で駆け抜けます。戦国時代の日本の在来馬は、50mだけなら4秒で駆け抜けたという実験があります(NHK番組「歴史探訪」)。

火縄銃が性能を発揮するには、徳川家康本陣とは目と鼻の先、連吾川まで武田軍を引き付ける必要がありました。(安全な背後の高台に本陣を構えた信長が見物に来た)

そのため、待ち時間が長くロスが多い三段撃ちではなく、弾を放った打ち手の場所に、準備ができた打ち手が入れ替わるように入るという新説が登場しています。(NHK番組の歴史探偵「長篠の戦い」)

また、「どうする家康」で描かれるように、諜報戦に長けた武田軍が、鉄砲を知らなかったというのもおかしな話です。武田軍も鉄砲隊を持っていたが、大阪の堺や長崎での交易が難しく鉛が手に入らず、球数等に限界があったという説も紹介されています。

織田は支配していた堺を経由して海外から鉛を輸入しました。一方の徳川家康も領地で鉛の採掘を進めて、戦いに貢献しました。

―ぶらり富士遊覧

長篠・設楽原の戦い以降も粘りを見せた武田勝頼ですが、1582年についに信長方が討ち取ります。富士遊覧は、徳川家康が信長を、甲斐から安土へ戻る道中に接待した凱旋旅行です(1582年、家康41歳)。

信長は甲府を出ると初日は市内、翌日は本栖湖で泊り、3日目、現在の富士山本宮浅間大社へ。浅間大社は、武田討伐のさいに焼き払われていましたが、家康は豪華な宿舎を建てて信長をもてなしました(3日目泊)。

翌日は、浮島が原と田子の浦、富士川を越え、蒲原で休憩し、由比、清見関、興津、三保の松原、江尻(現在の清水港)、久能城を回り、江尻城(現在の清水区)に宿泊します(4日目泊)。

久能城は、現在の久能山東照宮です。

翌朝、江尻城を出発し、駿府で休憩し、安倍川を渡ります。宇津ノ谷峠を越え田中城(藤枝市)に宿泊します(5日目泊)。

以降、6泊目に掛川、7泊目には浜松に宿を取ります。11泊目に岐阜、12日目に安土城に到着します。

―滋賀県 安土城で明智光秀に饗応を受ける

ドラマでは、富士遊覧の頃から織田信長を討つ腹づもりだった家康ですが、信長に招かれ、安土城を訪問します。

安土城は、1576年(天正4年)、家康が35歳の頃、信長が天下人として築城した城です。本能寺の変のあと、天守閣は焼失し、石垣や石段、堀、織田信長廟などを見ることができます。

アクセス JR琵琶湖線安土駅下車徒歩25分。なお、本能寺まではJRと地下鉄で約1時間半。

織田信長の居城は下のように移り変わっています。

- 那古屋城 …織田信長が生まれたとされる。廃城となり、近くに徳川家康が名古屋城を築城。

- 清須城 …交通の要所、尾張の中心。廃城し遺構が残るのみ(模擬天守あり)。ドラマ第4回「清州でどうする」で登場。家康と信長の対談が持たれた(1562年清須同盟、家康20歳)。

- 小牧山城 …美濃攻略の拠点として居城。その後廃城。遺構が残るのみ。

- 岐阜城 …天下統一の足がかりとした城。徳川家康の手で廃城。

- 安土城 …天下人として建てた城。庶民の見学も許され、平定の象徴となった。安土桃山時代の名に登場。

天守台礎石が残され、かつて壮大できらびやかな天守台があった場所はわかっています。

安土城跡から徒歩20分の文芸の郷内には、安土城天守の一部が再現され、保存されています。

安土城は、世界で初めての木造高層建築(高さ46m)とされ、当時来日したキリスト教宣教師も驚き、1992年、スペインの万博で展示されました。それを移築したものです。

文芸の郷には、信長が家康を饗応した食事の模型も展示されています。

―京都市 本能寺の変

1582年(家康41歳)の6月、ドラマでは家康が信長を討つべきなのか逡巡していた矢先、本能寺で信長が討たれます。

アクセス 地下鉄東西線 、市役所前駅すぐ。清水寺、八坂神社、京都御所などと比較的近い立地です。

【ブラタモリ・京都御所編】聚楽第跡、冷泉家など全ルートを写真で紹介!#142

本能寺には、信長公廟があります。織田信長の墓は多数ありますが、本能寺の信長公廟は、信長の三男・信孝が遺骨を集め建立したものとされます。

このほかでは、阿弥陀寺(本能寺からバス利用で約20分)の墓は、大正6年に行われた宮内庁の調査で織田信長の廟所と認められています。なお、安土城にも墓所(秀吉が太刀や烏帽子を納めた)があります。墓所は、遺骨の一部や遺物を収めるため、偉人の場合は複数あるのが普通です。

なお、元の本能寺は、現在の本能寺から西へ20分強の場所にありました。石碑が残されています。

歩いて回る場合、下のように回れます。いずれの区間もバス路線がありますので、併用もおすすめです。

本能寺跡…(約20分)二条城(信長正妻の子が自刃)…(徒歩35分)本能寺…(徒歩25分)京都御所…(徒歩20分)阿弥陀寺(宮内庁公認の信長の墓)

―三重県 伊賀越え

本能寺の変のあと徳川家康は、1度は自害を表明します。しかし結局、伊賀忍者の助けを借りて、大阪の堺から三河国へ向かう、伊賀越えを試みます(1582年、家康41歳)。

家康は、観光のため、わずかな兵力で堺を訪ねていました。伊賀越えは、落武者狩りなどの危険を伴いますが、服部半蔵が配下にいたことが、奏功したという説があります。

なお、家康は、本能寺の変を事前に察知したという説もあります(諸説あります)。

JR新堂駅から南へ徒歩約35分(または高速バス御代インター森精機前から徒歩約13分)の川東地区には、多数の土塁が残されます。これは、忍者の日常の姿だった、農家(領主、小豪族)の城館の痕跡です。

【ブラタモリ伊賀忍者、甲賀・信楽編】ロケ地|タモリさんが伊賀忍者の秘密を探る#158 159

―愛知県 小牧・長久手古戦場

小牧・長久手の戦いは、信長の死後、徳川家康らと、羽柴秀吉の間で行われた戦いです(1584年、家康31歳)。

秀吉が優勢の時期、唯一家康と秀吉とが直接対決した戦いです。小牧山城には、織田・徳川(信雄)連合軍が陣を置きました。

アクセス (小牧山城)名鉄小牧線・小牧駅から徒歩20分

まず訪ねてみたいのが、家康が陣を置いた小牧山城。山麓から山頂まで、徒歩15分程度でたどり着くことができます。山麓には、2023年にリニューアルオープンした小牧山城史跡情報館があり、小牧・長久手の戦いを映像などで確認できます。

日帰りで訪ねる方も多いと思いますが、ぜひ宿泊したいのが、小牧山城の目の前のキャッスルイン小牧。上層階から、小牧山城を撮影できる貴重な場所。予約後、電話で上層階をリクエストしてみてください。

次に訪ねたいのは、対する秀吉の陣地。楽田城は、現在小学校になっていますが、周辺の道路から内堀の形状をイメージすることができます。一般的な観光なら、犬山城がおすすめです。

犬山城(国宝)です。天文6年(1537年、家康出生前)に織田信長の叔父・信康が築城。 天守は現存する日本最古のものです。

アクセス (犬山城)犬山駅から徒歩約18分

扇状地である濃尾平野の扇の要に位置し、天守最上階からの眺めは絶景。木曽川を望みます。城下町の観光も人気があります。犬山城は高所にあるイメージですが、犬山駅との標高差は少なく、徒歩で回れる場所です。

大きな戦闘があった長久手古戦場は、その名も長久手古戦場駅から徒歩5分の場所にあり、現在は公園として整備されています。

犬山城から向かう場合は、名古屋駅経由で約1時間かかります。犬山城で時間が残ったらという形が良いかも知れません。

モデルコース 小牧山城(山頂)…(徒歩30分)小牧駅🚃(名鉄17分)犬山駅…(徒歩20分)犬山城…(徒歩20分)犬山遊園駅🚃(名鉄、地下鉄東山線、リニモ経由で約1時間)長久手古戦場駅…(徒歩5分)長久手古戦場

京都府 伏見城|関ヶ原の戦い(家康50歳)の前後

桃山時代(秀吉政権、五大老・五奉行の時代)の政治の中心は伏見城。秀吉が太閤となり伏見城に居を構えてから、関ヶ原の戦いを経て、駿府に隠居するまでの約12年間のうち、家康は約6割の日々を伏見城周辺で過ごしています(資料 京都新聞)。

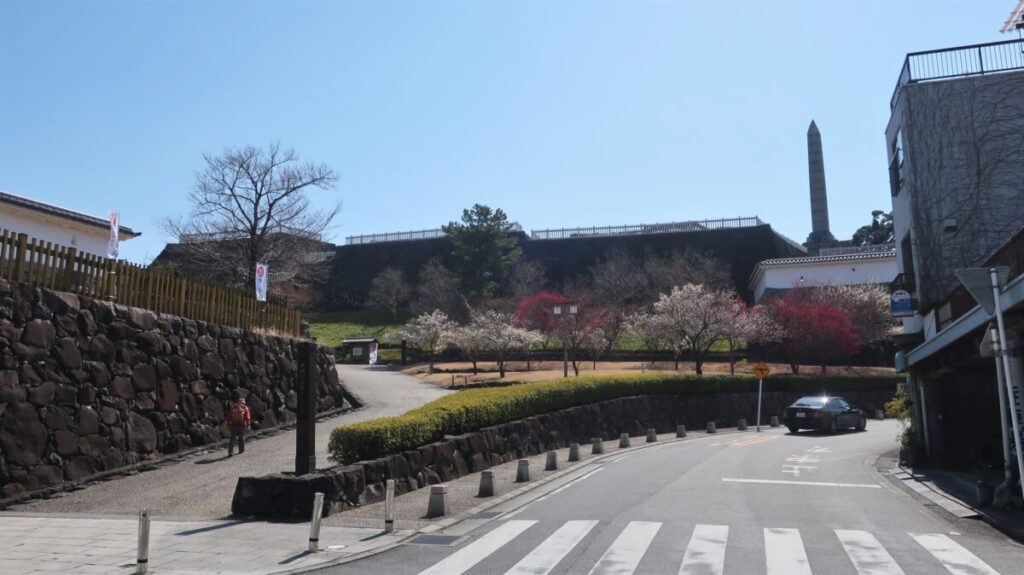

上の写真は、近鉄丹波橋駅、京阪の丹波橋駅周辺から高台の伏見城を望んだもの。東方(写真では右方)には、かつて湖ほどの広さを誇った巨椋池が広がっていました。

近鉄丹波橋駅、京阪の丹波橋駅周辺は、城下町のなかでも町人のまち。両駅の西側には、両替町という地名が残っていました。

両駅から、伏見城を目指す坂の途中に、かなり大きな区画があります。現在は桃山高校ですが、かつては関ヶ原の戦いの西軍総大将、毛利輝元の屋敷跡と考えられています(資料 京都府埋蔵文化財研究センター)。

近鉄丹波橋駅、京阪の丹波橋駅から徒歩10分強。伏見城の入口に着きます。観光地ではありますが、城跡内にある、野球場やグランドの利用者の方が目立つほどです。

元の天守台は、門の正面(現在は明治天皇伏見桃山陵)にあり、左手に模擬天守が建てられています。五大老・五奉行の時代には、門の右の竹林の池沿いに石田三成の邸宅があり、石田三成襲撃事件の舞台の1つです。徒歩10分ほどの距離に上屋敷があった徳川家康は、仲介を行っています。

模擬天守の門を、天守側から振り返ったところです。

石田三成が追い出されたあと、徳川家康は、上屋敷から伏見城に居を移します。現在模擬天守がある場所には、家康が石田三成襲撃事件の少し前に側室とした、お亀の方を住まわせていました。お亀との間の子は、御三家筆頭・尾張徳川家の初代となりましたので、歴史的にも重要な場所です。

模擬天守です。1964年(昭和39年)に、近鉄の子会社が作った遊園地の一環として建築されました。高度経済成長期の真っ只中だけあり、模擬天守といえど、かなりしっかりした作りです。

伏見城の模擬天守から、南へ徒歩10分の乃木神社が、徳川家康の上屋敷(※主に藩主が住む大名屋敷で、通常城の近くに立地)跡です。

家康は、秀吉の遺言に基づき、伏見城主の立場でしたが、石田三成の失脚まではここに居を構えたようです。『どうする家康』では、石田三成襲撃事件の際に、この上屋敷で七将の意見を聞いています。

なお、元の天守台があった明治天皇伏見桃山陵は、伏見城模擬天守から城内を移動する道はありません。1度乃木神社を経由し、30分弱の道のりとなります。

東京都 江戸城|家康49~66歳

東京駅から徒歩で向かう皇居は、言わずと知れた、江戸城の跡です。天守閣は火災で焼失し、現存していませんが、天守閣を再建予定だった「天守台」が残されています。

49歳の家康は、秀吉から、湿地が広がる江戸を治めるように命じられます。江戸は、利根川の氾濫などの影響で、どこも水浸し。掘れば飲み水にならな塩水が出る、大変な土地でした。

東京都 水道歴史館

家康は、井の頭池から流れる水を使って、上水道を作りますが、神田川を越えるという難所がありました。家康は、木製の「水道橋」を作って、この問題を解決しました。木製の水道管も展示されています。

江戸城跡(皇居)は、中に入る方が多いですが、東側から堀に沿って進むのもおすすめ。北側は台地になっており、北桔橋門付近では、石垣が非常に高く(18.5m)鉄壁の守りとなっています。

北桔橋門より城内に入ると、天守台があります。天守閣は火災で焼失。その後、平和の時代に入り、天守閣は再建されませんでした。

―東京都 武家屋敷跡

東京都内には、随所に武家屋敷跡が残されています。例えば、千代田区にある、彦根藩(=滋賀)井伊家の中屋敷跡は、ホテルニューオータニとなっており、自由に見学できます。

【ブラタモリ大名屋敷】全ルートをまとめ|タモリさんが東京の大名屋敷の秘密を探る#200・201

―埼玉県 川越

小江戸とも言われる川越には、江戸城や江戸城下のそのままの姿が、火災に遭わずに残されています。

喜多院では、本堂への渡り廊下から、客殿(江戸城の旧紅葉山別殿を移築)の全容を見られます。また、客殿は中を見学することもできます。

喜多院には、代々の将軍が使っていた食器も残されています。家康は、質素を好み、麦飯をよく食べていたと伝えられています。また、当時主流だった、蒸し風呂のお風呂場も残されています。

【ブラタモリ・川越編】全内容・ルートを写真でまとめと要約!|地形・歴史 #9

―岐阜県 関ケ原(古戦場)

関ヶ原の戦いでは、徳川家康を総大将とする東軍と、石田三成を中心に結成された西軍の両陣営が、各地で戦闘を繰り広げました(1600年、家康59歳)。

関ヶ原古戦場記念館の展望室からは、関ヶ原の戦いの舞台が一望。三成(8万人)の陣が置かれた笹尾山が見え、3キロ離れた場所に、家康(9万人)が陣を置きました。

家康川は、人数で上回りますが、家康側は、謀反の側とされ、いつ配下の武将が寝返っても、おかしくない状況でした。

家康は、関ヶ原の戦いに備え、各地の武将に160通もの手紙を書きます。そこには、石高、援軍など、各武将が欲しがりそうなものだけが、書かれていました。

くわしくは下のページをご覧ください。

【ブラタモリ関が原】タモリさんが関ヶ原の戦いの舞台を探る|ロケ地と再放送#239

伏見城(京都府)

徳川の歴代将軍を弔うための寺が養源院(京都府)。天井にある血や手の跡は、伏見城の戦い(関ヶ原の戦いの前哨戦)で犠牲になった、ある武将のものとと伝えられています。

伏見城では、石田三成4万に対し、1800人をこの武将が指揮して応戦。関ヶ原の戦いへの布石となった出来事です。

―京都府 二条城ほか

江戸幕府初代将軍徳川家康が、天皇の住む京都御所の守護と将軍上洛の際の宿泊所とするため築城したものです。(1603年、家康62歳)。

金地院

家康のブレーンであった、エリートの僧である以心崇伝の像が飾られています。以心崇伝は、過去の事例を調べ上げ、武家諸法度を発案しました。人が人を裁くのではなく、法を守っていれば加護されるという安心感を実現し、世界的にも稀な200年続いた平和につながりました。

―大阪府 大坂の陣(古戦場)

大坂の陣は、徳川家と豊臣家の最終決戦です(1614~15年、家康73~74歳)。

大阪城の地下には、豊臣時代の城が埋め込まれています。徳川が作った大坂城は、徳川家らしい白い壁を特徴歳、倍の規模とされました。

靖国神社(東京都)

難攻不落の大坂城の天守閣を攻め落とした、国産の大砲(芝辻砲)が展示されています。熱した鉄を叩き強度を出す製法のため、火薬を増量でき、狙いも定かでした。家康は、100の大砲を駆使。

豊臣方のフランキ砲(輸入)も展示されています。

栃木県 日光|家康・東照大権現として

日光東照宮は、徳川家康を神格化した東照大権現を、神さまとして祀っています。

ぜひ見ておきたいのは、眠り猫。平和の時代にあっても、いつでも人々を守るために戦う決意を示し、徳川家康を暗示しています。

静岡県 久能山東照宮|家康・東照大権現として

久能山東照宮は、晩年を駿府(静岡市)で大御所として過ごした徳川家康が、遺言によって埋葬された場所です。

境内の博物館には、家康が使用した甲冑や火縄銃、眼鏡などが展示されています。展示されているガラス瓶には、現在も当時の薬が収められており、家康の健康への気遣いがうかがわれます。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)

情報ありがとうございます! 次回改訂時に、うまく取り込めないか考えてみます。

天浜線の浜名湖佐久米駅などは確か「ゆるキャン」で浜松出身のアニメ版主人公のなでしこの祖母の実家があるところです。変わった建物のトイレがあり、冬になると駅のホームにかもめが集まって来る光景が有名です。周辺にはうなぎの名物店もあり、「大河ドラマ」とアニメ版&ドラマ版「ゆるキャン」の聖地巡礼を併せて訪れてみるのはいかがでしょうか。

早速訂正致しました。ご連絡ありがとうございます。

小牧・長久手は愛知県だと思います。