ブラタモリ長野県上高地編で、タモリさんが上高地を訪ねました(2025年9月)。このページでは内容やロケ地をお伝えします(再放送・見逃し情報はこちら)。

| 長野でブラタモリ | 内容 |

| 😎現地取材 安曇野(#223) | わさびが育つ名水はじめ、安曇野の水の秘密を探りました。秘伝のタモリ流わさびアイスレシピも登場。 |

| 😎現地取材 善光寺(#222) | |

| 😎現地取材 松本(#183) | 武田・豊臣・徳川の武将に愛された松本城。テーマは「国宝・松本城はなぜ愛された?」です。 |

| 😎現地取材 諏訪(#182) | テーマは、「なぜ人々は諏訪を目指すのか?」。盆地と八ヶ岳の山裾の狭い範囲ですが、年間1200万人もの観光客が訪ねます。 |

| 😎現地取材 軽井沢(#16) | なぜ標高900mに広大な平地が出現したかなど、軽井沢繁栄の秘密を探ります。 |

| 碓氷峠、鉄道文化むら(#24) |群馬県にも分類 | 碓氷峠越えは、想像よりは楽だった? 長野側の地形の秘密と、溶岩流の役割を探ります。 |

河童橋と大正池 広大な盆地はどうできた?|ブラタモリ上高地

ブラタモリは、長野県松本市・上高地の河童橋の手前からスタート。標高1500mの山間に広がる上高地は、年間145万人が訪れる日本屈指の山岳リゾートです。テーマは山岳リゾート上高地はどう生まれた?

河童橋は上高地観光の拠点。水が澄んだ梓川にかかる橋です。河童橋付近の標高は1500m。橋の向こうに見える穂高連峰。最も高い奥穂高は3190m。タモリさんは河童橋を渡ります。

上高地には、動植物を保護するために「5つのルール+2」があります。

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

1 採らない ……植物や虫などの生きものを採らない

2 与えない ……野生動物にエサを与えない

3 持ち込まない ……ペットや外来生物を持ち込まない

4 捨てない ……ゴミは必ず持ち帰る

5 踏み込まない ……道を外れて歩かない

6 乗り入れない ……自転車を歩道などに入れない

7 飛ばさない ……ドローンを飛ばさない

ブラタモリは河童橋から散策路を歩き岳沢湿原を訪ねます。湿原と木道が連続する場所です。

河童橋から1キロの地点ですが移動は平坦でした。上高地の絶景の要素の1つが「①平らで広大な盆地」です。標高1500mの場所に谷ではなく、平らで広大な盆地が広がっているのが特徴です。上高地の盆地の全長は約12km、幅は広いところで約1kmもあります。

なぜこのような広い盆地ができたのでしょうか?

ブラタモリは翌朝6時に大正池を訪ねます。湖面に焼岳を写すのは朝だけ。

左手に焼岳、稜線をたどって右に奥穂高岳が位置します。焼岳は現在でも噴煙を上げる活火山。焼岳火山群と呼ばれます。

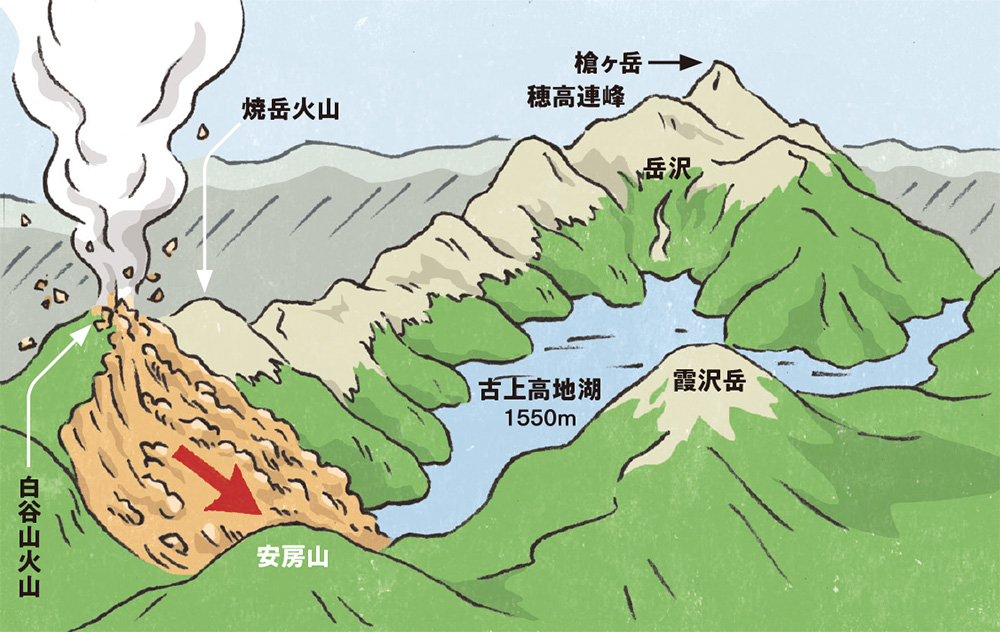

1万2400年前は焼岳はなく深いV字谷でした。約1万2000~7300年前に焼岳火山群は山体崩壊を起こします。その結果川がせき止められ全長10km以上の巨大な湖(古上高地湖)ができました。湖の底には土砂が徐々に溜まり平らに。その後湖が決壊し水が流れ出たことで、広大な盆地が出来ました。

レリーフの岩盤の正体と3000m級の高い山の関わりは?

ブラタモリは上高地の絶景の要素の2つ目「②3000m級の高い山」を探ります。

上高地はなぜ絶景

①平らで広大な盆地

②3000m級の高い山

ブラタモリは大正池の2キロ上流の場所を訪ねます。明治時代に来日したイギリス人宣教師ウオルター・ウエストンのレリーフがあります。穂高連峰を含む北アルプスを広く世界に知らせた人物です。レリーフが埋まっている岩盤に注目します。

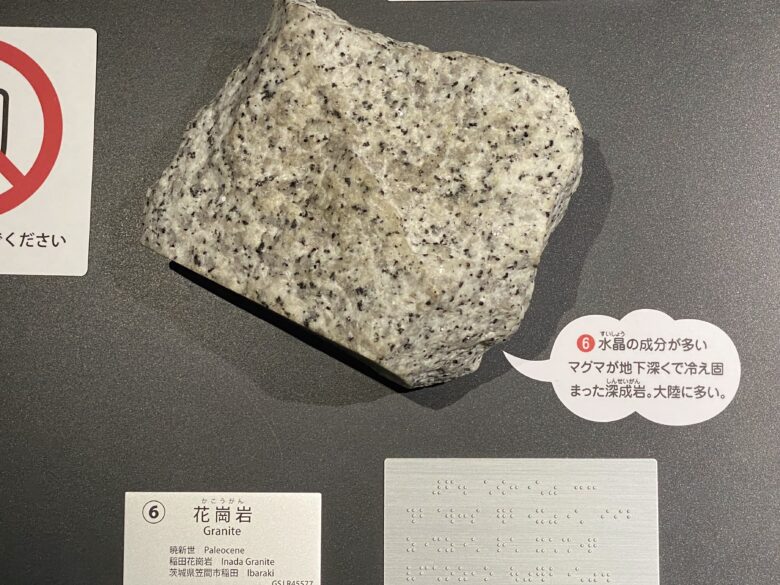

タモリさんが手渡された石は花崗岩。地下深いところでマグマがゆっくり冷えてできる岩石です。この花崗岩が、上高地の絶景の要素の2つ目「②3000m級の高い山」に関わるとはどういうことでしょうか?

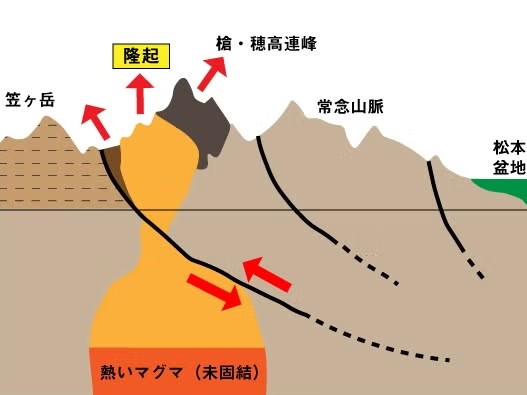

穂高連峰ができた場所では、両側に硬い岩盤がある場所をマグマが上昇しました。その後、両方の硬い岩盤(陸側のプレート、海側のプレート)が押し合い、マグマが変化した花崗岩や岩盤には複数のひび割れ(断層)ができます。最後に、花崗岩と東側の岩盤が時計回りに滑ってせり上がることで穂高連峰が誕生しました。

岩石の分布図を見ると、6400万年前の花崗岩と、160~80万年前の花崗岩が存在します。ウオルター・ウエストンのレリーフが埋まっている花崗岩は新しい方のもの。これほど新しい花崗岩が露頭している場所は世界的にも貴重です。

300mしかない清水川が示すものは?

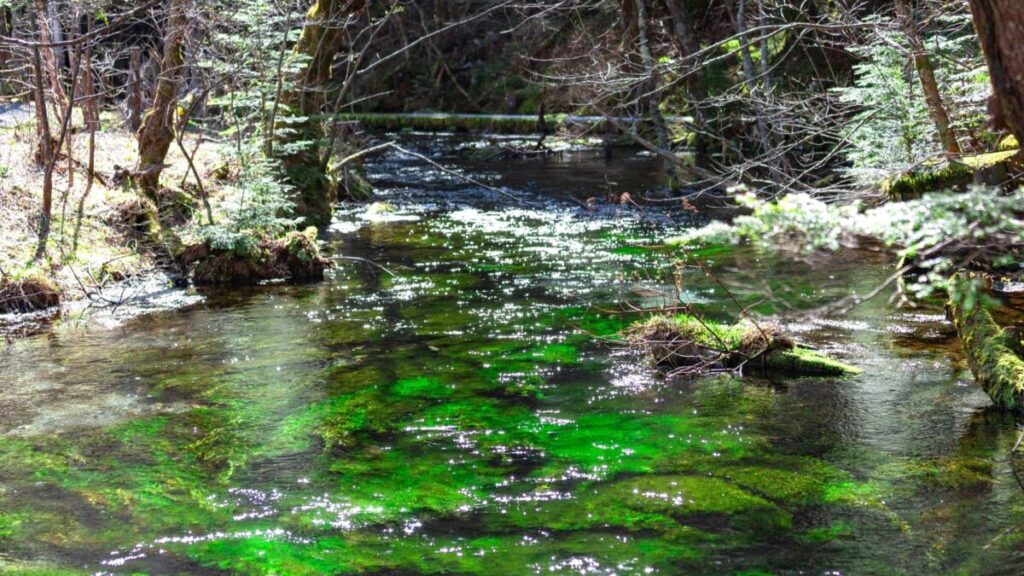

タモリさんは梓川を見学し上高地の絶景の要素の3つ目「③美しく透き通った川」の要素を考えます。再び河童橋を訪ね、梓川の支流である清水川を訪ねます。澄んだ水にしか育たないバイカモ、珍しい天然のワサビが見られます。

上高地はなぜ絶景

①平らで広大な盆地

②3000m級の高い山

③美しく透き通った川

川沿いを歩くと清水川の川音が消えます。清水川は300mしかなく、川のもととなる湧水が見られます。水が美しいのは、川が短く水が汚れる環境にいる時間が少ないからなのです。

この水はどこからやってきたのでしょう?

大きなマグマがあった上高地には数多くの断層が出来ました。地表を通り梓川に澄んだ水をもたらす清水川のほかに、地中の断層沿いに梓川に流れ込む水もあるのです。

ブラタモリは上高地の南側にある現在使用していない旧道を訪ねると、滝のように見える場所があります。梓川に設けられた砂防堰堤(釜ヶ渕堰堤)です。滝の下は深い峡谷になっています。

上高地の盆地からの土砂の下流への流出を防ぐために、砂防堰堤が作られました。この砂防堰堤は上高地の盆地状の景観を守ってきたのです。

【第2週】冬にはマイナス25度 上高地への道はどのようにできた?

ブラタモリ上高地編第2週のテーマは、引き続き山岳リゾート上高地はどう生まれたです。

冬にはマイナス25度を超える日もある過酷な環境の上高地が、どのように年に145万にが訪れる日本屈指の山岳リゾートになったのでしょうか?

ここへ至る道が険しい上高地ですが、リゾートになったのは何と江戸時代初期。

ブラタモリは穗髙神社奥宮へ。明神岳(正面)、奥穂高岳(明神の陰にわずかに見える)を望む場所です。

明神池は河童橋から東へ徒歩1時間ほど(地図)。

明神池にはプクプクとした泡が見られます。常に伏流水(地下水。地下の砂や礫の下を流れる湧き水のこと)があり冬でも全面凍結しないという特徴がを持つのです。なぜ江戸時代の人々が訪ねたのでしょう?

神様が降りたと伝わる奥穂高岳につながる明神岳が真正面に見える場所。さらに凍らない水は、雨乞いにつながります。

もう1つの理由は古地図の「用木出ル」がヒント。木材を扱う杣(そま)が年に200人以上入っていたとも伝わります。杣は古来の日本語で、木を伐採する山林やその材木を扱う人を指します。

この杣の存在が上高地を世界に開いたとはどういうことでしょうか?

ブラタモリは穗髙神社奥宮の入口に近い嘉門次小屋を訪ねます。明治13年に嘉門次という人物が建てたものです。

第1夜のレリーフの人物ウェストンを案内したのが、杣の手伝いをしていた嘉門次でした。ウェストンさんはイギリスで上高地を掲載した本を出版しました。

ブラタモリは稲核(いねこき)集落を訪ねます。

ブラタモリは集落内の風穴本元を訪ねます。小屋の後方には石垣のようなものがあります。斜面の下に自然の石が溜まった場所です。地底を冷たい水が流れ自然の冷蔵庫となり、蚕を育てていました。蚕は春の1回だけ繭を作りますが、風穴で冬眠状態にすると好きな時にふ化させることができるのです。

タモリさんは稲核風穴(道の駅風穴の里内、見学11月20日まで、地図)の中へ。中は7度。石がキンキンに冷えています。

江戸から明治にかけ鎖国が終わった頃、生糸は日本経済を支えていました。風穴本元とは、各地の養蚕に風穴を用いる技術を開発したおおもとだったということです。

※風穴本元を紹介していますが、見学先は稲核風穴(道の駅 風穴の里内)です。純然な民間施設のため名前が出なかったと思われます。なお風穴は多数あり、見学できる風穴が稲核風穴として地図に掲載されている「水殿(みどの)風穴 一般公開見学用」です。

かつてブラタモリが訪ねた富士風穴です。

風穴を使って蚕種を越冬保存する「風穴蚕種貯蔵法」は、ここへ見学に来た富岡製糸場を含む全国の製糸所が冷風利用技術を取り入れるきっかけになりました。

この風穴が、山岳リゾート上高地への道を開いたとはどういうことでしょうか?

蚕の卵は、風穴での保存を希望する日本全国から大量に郵送されてきました。このことで松本から稲核間の道の整備につながりました。

松本(風穴と蚕が道をつなげた)稲核集落…釜トンネル…上高地のホテル

ブラタモリは、上高地の玄関口・釜トンネル(地図)を訪ねます。タモリさんは左側の四角い小さなトンネルを訪ねます。

小さなトンネルの奥には扉があり「釜トンネル」と書かれています。

初代ではありませんが古い釜トンネルの名残りです。もともとは観光のためでなく別の目的で作られました。小さなサイズの初代釜トンネルの写真を見ると、工事用のトロッコで何かを運んでいます。ここは大正池の水を使った電源開発のためのトンネルだったのです。

大正から昭和にかけ、梓川の下流から大白川発電所、前川発電所、霞沢発電所が順次設けられました。釜トンネルは、大正池と最も上流の霞沢発電所を結ぶものです。

発電工事が成功した理由の1つが、松本から稲核集落までの道がすでに引かれていたことでした。

松本(江戸から明治にかけての蚕を巡る風穴の技術が道をつないだ)稲核集落(大正から昭和の発電所工事が道をつないだ)釜トンネル…上高地のホテル

写真 上高地帝国ホテル公式サイト

昭和2年の「日本八景コンテスト」で、上高地は渓谷部門の1位に選ばれ全国にその名が広がりました。また海外からの観光客を招く政府の取り組みの1つとして、上高地帝国ホテル(地図)が建てられました。このホテルへのアクセスのために釜トンネル以降の道も作られたのです。

松本(江戸から明治にかけての蚕を巡る風穴の技術が道をつないだ)稲核集落(大正から昭和の発電所工事が道をつないだ)釜トンネル(昭和初期の「インバウンド」政策が道をつないだ)上高地のホテル

😎タモリさんからのメッセージ

よくインターネットで見てはいたんですが、上高地には初めて来ました。

山岳リゾートになるまでにも、いろんな道筋があったんですね。

こんな場所、ほかには無いです。いくつもの偶然が重なってできた、奇跡の絶景でした。

| 長野でブラタモリ | 内容 |

| 😎現地取材 安曇野(#223) | わさびが育つ名水はじめ、安曇野の水の秘密を探りました。秘伝のタモリ流わさびアイスレシピも登場。 |

| 😎現地取材 善光寺(#222) | |

| 😎現地取材 松本(#183) | 武田・豊臣・徳川の武将に愛された松本城。テーマは「国宝・松本城はなぜ愛された?」です。 |

| 😎現地取材 諏訪(#182) | テーマは、「なぜ人々は諏訪を目指すのか?」。盆地と八ヶ岳の山裾の狭い範囲ですが、年間1200万人もの観光客が訪ねます。 |

| 😎現地取材 軽井沢(#16) | なぜ標高900mに広大な平地が出現したかなど、軽井沢繁栄の秘密を探ります。 |

| 碓氷峠、鉄道文化むら(#24) |群馬県にも分類 | 碓氷峠越えは、想像よりは楽だった? 長野側の地形の秘密と、溶岩流の役割を探ります。 |

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)