復活した新ブラタモリ。伊勢神宮への旅で、タモリさんが、久々にブラタモリに帰ってきました。(再放送・見逃し情報はこちら)

このページでは、新ブラタモリ伊勢神宮への旅のロケ地(ルート)をご紹介します。

内容は放送後に随時更新します。

見逃し関連 【ブラタモリ見逃した?】再放送予定 体験視聴もあります!|べらぼう、光る君へも初回から

ロケ地のルート

・桑名 …桑名七里の渡し場跡一の鳥居、周辺の焼きハマグリ店

・四日市 …日永の追分(東海道と伊勢街道の分岐点)

・鈴鹿 …神戸宿(神戸の見つけ、三差路にある老舗旅館、餅店)、鈴鹿サーキット(地形と餅の由来)、白子宿(港)、江戸橋常夜灯

・津 …津城跡、津観音

・松阪 …松阪宿(小津家、三井家)、長谷川家(松阪もめん)、松阪牛

・伊勢神宮(予想されるロケ地) …禊橋、二見興玉神社(夫婦岩)、外宮、おはらい町、宇治橋(内宮の入口)

世界最古のやどを見る

世界最古の宿・ギネスブック認定 全館源泉掛け流し 西山温泉 慶雲館(楽天トラベル)

伊勢街道とは?

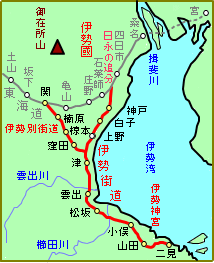

伊勢街道は複数ありますが、ブラタモリでは、日永の追分~二見宿のルートを旅します。旅のスタートは、東海道五十三次(伊勢街道の一部として扱う場合もある)の桑名宿です。

上の図で「宮」は熱田神宮をさし、船着き場をブラタモリ名古屋編で到達。目的地の伊勢神宮は、ブラタモリ伊勢神宮編で巡っています。

第一夜 桑名から四日市、鈴鹿へ

ブラタモリは、「桑名七里の渡し場跡」に隣接した桑名城の櫓からスタート。

>>桑名駅(JR・近鉄が駅舎共用、改札は別)からバス5分

現在は川沿いですが、江戸時代は、川の下流の海に近い場所でした。そのため東海道五十三次は「宮」(熱田神宮)から、木曾三川を渡るよりは効率のよい、船で移動するルートを取っていました。

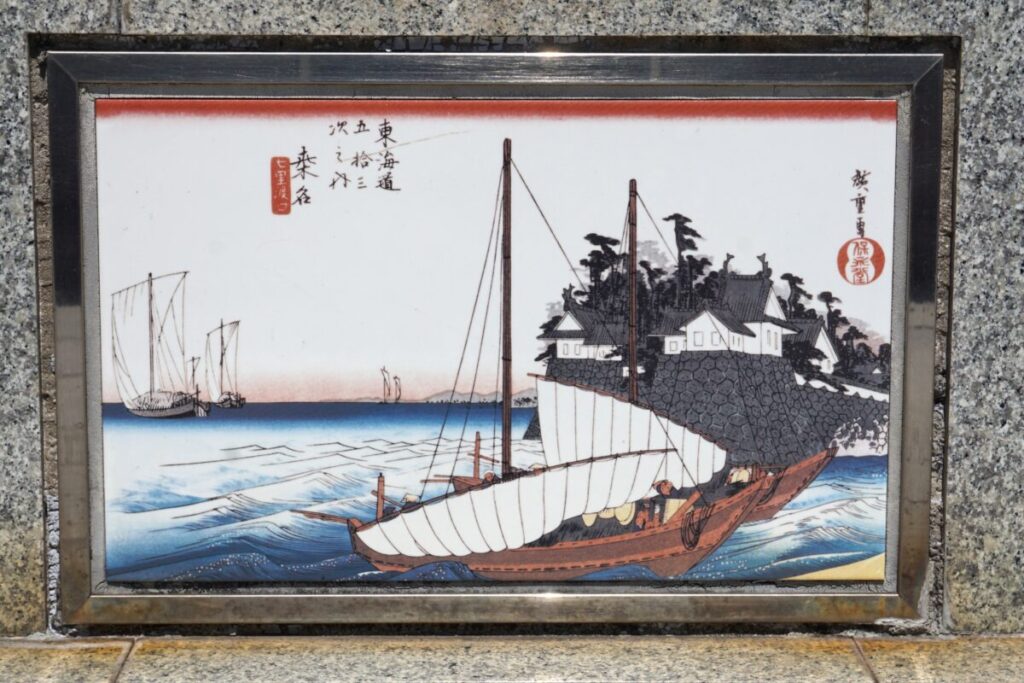

タモリさんは、歌川広重の「東海道五十三次」の桑名宿の絵を持っており、念願の場所。

桑名城は、徳川家康の側近本田忠勝が築きました。この交通の要所を押さえた櫓は、徳川家康の権力の象徴でもあったのです。

江戸時代には堤防はなく、ここに船が着岸していました。

船着き場のそばの鳥居は、伊勢神宮のためのもの。この先は東海道ですが、伊勢路としての役割も兼ねていました。

伊勢音頭には、伊勢神宮と並んで「伊勢路が見たい」と歌われ、途中の道のりにも関心が高かったのです。

旅のお題は、憧れのお伊勢参り~行けばわかるさ伊勢路の魅力~。最大で年間に500万人が伊勢神宮を訪ねました。

桑名宿(桑名市)

桑名七里の渡し場跡に近い伊勢路の桑名宿。旅籠の数は、宮(熱田)に次いで東海道五十三次で2位。120軒の旅籠がありました。

CG①桑名宿

桑名名物と言えば、焼きハマグリ。ブラタモリは、歌行灯本店を訪ねます。

桑名は、揖斐・長良・木曽の3大河川の合流地点であり、満潮時には伊勢湾からの海水が上流に満ちることで海水と淡水が混ざり合う場所で、国内最高の蛤の繁殖生育地となっています。

歌行燈本店

三重県桑名市江戸町10

11時~21時30分

タモリさんが座った1階いちばん奥のテーブル席。

お店では恐らくいちばん良い席ですので、開店前にお店の前に出される受付用紙に、1番最初に「いす席希望」(小上がりいす席とは異なります)に丸を付けた、人数多めのグループが案内されるようです。

放映日現在、土日はお花見で混みますが、平日の開店前に訪ねれば狙えるかもしれません。

タモリさんが注文したのは大焼蛤の単品(5個)です。

歌行灯本店では「天然地蛤」を提供。近隣の桑名店、名古屋の名鉄店でも提供していない貴重なものです。

※東京都では、新宿店、立川店。系列の二子玉川・ゑべっさん玉川店で提供しています。

川の栄養と海のミネラルが混ざった汽水域で育ったハマグリは、ハマグリ料理通のタモリさんもうまいを連発。

タモリさんは、ヨルタモリで自家製ハマグリの焼き方を披露しています。

タモリ式の焼きはまぐりに木梨憲武が白旗……ヨルタモリ2015.4.12 No.21(ヨルタモリ)

日永の追分(四日市市)

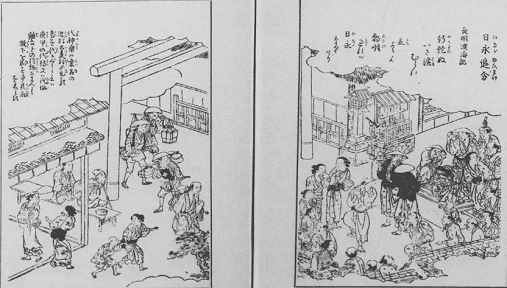

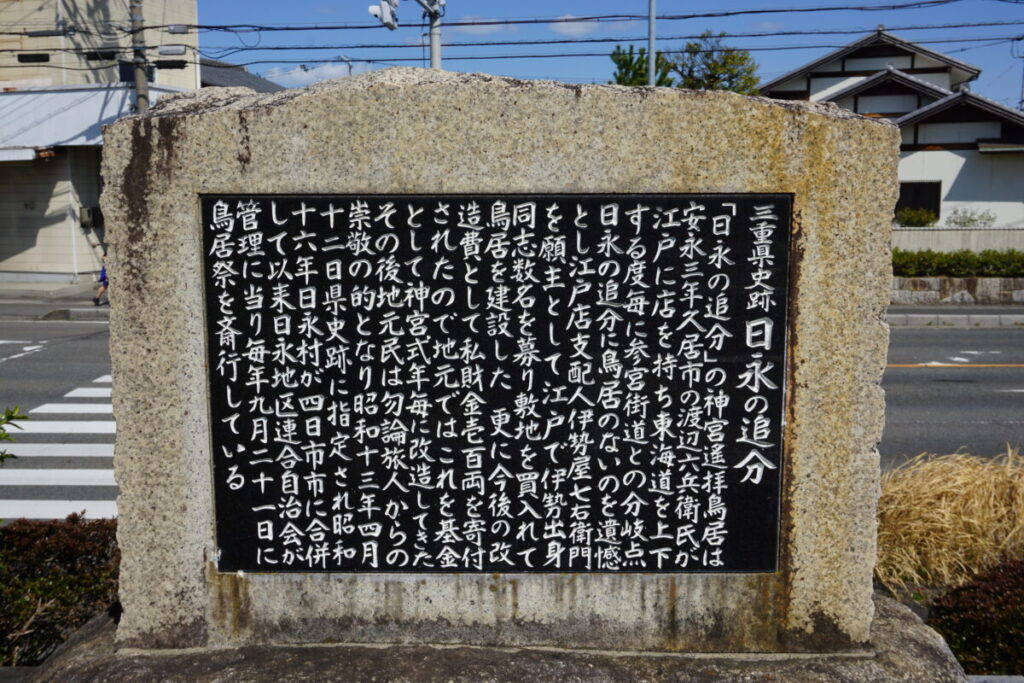

ブラタモリは四日市の日永の追分を訪ねます。右が東海道、左が伊勢街道でその分起点です。三差路好きなタモリさんは感激。

>>四日市あすなろう鉄道 追分駅から徒歩数分

江戸時代の中ごろに鳥居ができました。

「伊勢参宮名所図会」を見ると、店が並び多くの人が訪ねています。伊勢街道方面は鳥居をくぐって向かいました。東海道へ行くのは仕事で向かう武士や商人、伊勢街道へ行くのは遊びの観光客(参拝客)でした。

手水場は、鳥居をくぐる前に身を清める場所でした。しかしこれは伊勢街道へ向かう人のためではなく、すぐには伊勢神宮へ行けない東海道を目指す人のために作られました。

この鳥居から、はるか向こうにある伊勢神宮を拝むことができたのです。

タモリさんは、水を汲みに来た地元の人と情報交換。タモリさんだと気づかずに会話をしていました。

CG②日永の追分

神戸宿(鈴鹿市)

ブラタモリは鈴鹿市の神戸(鈴鹿市にある2つの宿場の1つ)を訪ねます。

>>近鉄鈴鹿市駅から徒歩

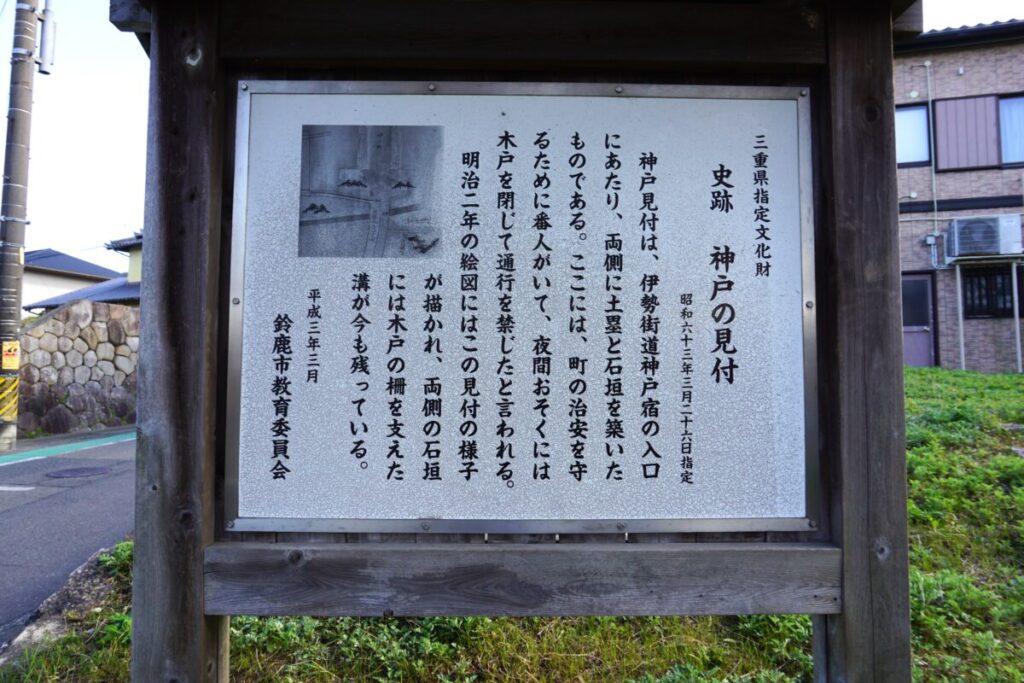

神戸の見つけ(見張り場所)を訪ねます。

以前は木戸があり、宿場の防犯のために開け閉めを行いました。上の方と下の方に木戸を差し込んだ跡。

宿場に見つけがあるのは珍しいですが、先に神戸城があったのです。

CG③神戸の見附

第二夜 鈴鹿(1)神戸宿から鈴鹿サーキットへ

ブラタモリは、鈴鹿市の神戸宿の三差路にある老舗の「あぶい旅館」を訪ねます。神戸のみつけから、徒歩10分ほどの場所です。

タモリさんは、旅館のなかに入り、写真の場所で女将に出迎えを受けます。1階には3畳の部屋があり、格子戸があります。

格子戸の外からは女性の姿が見え、旅人をいざないます。食事やお酒も提供していました。

2階に上がると、お客同士が顔を合わせないように迷路のようになっていました。

タモリさんは2階の角部屋から三差路を見下ろす眺めを堪能します。江戸時代には、高札場(幕府やや領主が定めた決まりごとを掲示)があり、札の辻とも呼ばれます。

三差路は、左が伊勢路、右が神戸城。ここでも日永追分に続き、観光客と出張客(武士など)が分かれます。

伊勢路は、もともとは海沿いにありましたが、神戸城の城下町に移されました(移したのは織田信長の息子)。

CG①旅人で賑わう三差路の旅館

餅街道とも呼ばれた伊勢街道

タモリさんは、宿場町を歩き立石餅(なが餅の1種)を売る「もち久」に入ります。

立石餅の名前の由来は、伊勢街道の石の道しるべのそばのお茶屋「あま新」が作り始めたこと。

元禄2年創業の「あま新」が廃業する際に、もち久が製法や道具を譲り受けました。米、小豆、砂糖のみから作る江戸時代から変わらない味。立石餅は、道しるべの石の形を模したものでもあります。街道旅に便利な携帯食でした。

写真は、三重県はもちろん、東海地方、首都圏、関西など、全国で手に入るなが餅。左が安永もち(桑名)、真ん中がなが餅(四日市)、右が太白永餅(四日市)です。

桑名・安永もち(柏屋)は、手で持つとピンと立ち上がる、硬さが特徴。

餅の歯ごたえと、あんの柔らかさのコントラストが楽しめます。また、ほどよい焦げ加減も特徴です。あんはオーソドックスな粒あん。

四日市・なが餅(笹井屋)は、餅の柔らかさが特徴。柔らかいだけでなく、食べ進めると粘りもでてきます。あんをあえて少なめにすることで、餅感が強調されています。

各家庭で、つきたての餅にあんをのせて食べたときの味に近いです。お汁粉の餅をイメージして頂いても構いません。

レスリングの吉田沙保里さんが試合前に食べていることがわかり、一時期品切れになったのが、笹井屋のなが餅です。今回食べ比べた3種のなかでは、柔らかさから女性に好まれる味だと感じました。

四日市・太白永餅(金城軒)は餅の焦げ感の強さに特徴があります。餅は薄皮のため、焦げ部分の比重が大きくより焦げ感を感じます。

1個あたりの値段は約131円(個数による)で、今回比べた3種ではやや高め。しかし、筆者の意見となりますが、あんの質は1番。写真を見比べてみてください。

あんは、こしあんと粒あんの良さを兼ねそなえた「つぶしあん」。小豆のつぶし加減にこだわりを感じ、いちばん手のかかる製法ではないかと思います。

値段が安く気軽に買えるのが硬さの桑名・安永もち(三重・愛知・岐阜の販売場所)、女性に勧めたいのが柔らかさの四日市・なが餅(三重・愛知・大阪・兵庫・東京・神奈川・千葉・広島・香川・福岡での販売場所/一部商品のみ)、和菓子にこだわる方に勧めたいのが焦げの四日市・太白永餅(公式サイト)です。

鈴鹿サーキット

ブラタモリは、伊勢街道で各種のお餅が人気を得た秘密を探るために、鈴鹿サーキットに向かいます。

写真は伊勢鉄道の鈴鹿サーキット稲生駅。ブラタモリ伊勢神宮への道の第1夜の翌日に、F1日本グランプリの決勝が開催され、多くファンでホームがぎゅうぎゅう詰めになりました。

鈴鹿サーキット稲生駅から、海側を背に緩やかな上り坂を登ってゆくと、鈴鹿サーキットに到着します(ブラタモリはロケ車で直接鈴鹿サーキットを訪ねています)。

タモリさんは写真のグランドスタンド(観客席)の裏側からアプローチします。

1周5.8キロは国内最長。この長い1周をわずか1分27秒で走行した記録があります。

独自の8の字型コースは、高低差や立体交差が多く非常に複雑。なぜこのようなコースとなったのでしょうか?

鈴鹿サーキットは、本田技研の考えで、田んぼを潰したくないと台地の端の丘陵部に建設され、自然の傾斜を生かしたコースとなっているのが特徴です。

この複雑な地形が、伊勢路に多くの餅が生まれた理由に関係があります。

タモリさんは、コースを走ってもよいEVカート(小学校3年生から乗車可)に乗ります。時速30キロですが車高が低いため、かなりのスピード感があります。カートから見ると、鈴鹿サーキット内には池。これがお餅と関係しているとはどういうことでしょうか?(次週へ続く)

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

第三夜 鈴鹿(2)白子宿

ブラタモリは、鈴鹿サーキットのコース内で池を発見。伊勢街道名物の餅(なが餅、赤福など)がこの池に関係しているとは、どういうことでしょうか?

池はコースを作る際に、あえて埋めずに残されたものです。もち米を作るために、池が必要だったとはどういうことでしょうか?

鈴鹿サーキットを上空から見ると、周囲には水田が広がっています。

タモリさんは、鈴鹿サーキットのコースに隣接する「サーキットヴューラウンジ VIPスイート」(地図赤丸、入場料大人2500円)からコースを見下ろしてみます。すると、目の前に大きな池。少し遠くに、コース上から見た小さな池が見えます。いずれも昔からあった池です。

さらに遠くには、田んぼや海が見えます。

台地の先端に位置するこの一帯は、地形的に山地に降った雨が湧き出してきます。江戸時代から、ため池によって水を確保していたのです。

江戸時代末期の米の番付を見ると「頭取」(現在の年寄にあたる役職)に、現在の鈴鹿市内にあたる白子のほか、松阪、田丸(伊勢神宮に近い場所)がランクインしていました。全国でも有数の米どころだったと言えます。

また、餅に合う伊勢茶も名物として知られていました。このほか、はまぐり、伊勢えびもあり、伊勢路の旅の楽しみのひとつとなっていました。

白子宿

ブラタモリは、海沿いの白子宿を訪ねます。上の写真(目印はときわ寿司、地図)の先のクランク(ここでが右折、左折の順)を曲がると、宿場町の面影が残っていました。クランクは、宿場の入口にあたります。

宿場町を少し歩いたタモリさんは、横田材木店 ヨコモクの脇の路地を左に入ります。すると港に出ました。

白子の港が作られたのは、江戸時代の初期頃と言われ、港の形は当時のまま。

上空からの写真を見ると、川筋が人工的に曲げられ海岸に沿うように流れ、最後に港に合流していることが分かりました。これはなぜなのでしょうか?

ほかにも複数ある川を下ってきた小舟を係留するためだったのです。小舟は、港に入った大船に荷物を乗せ変え、効果的な水運のシステムができていました。

江戸時代に白子の証人が所持した許可証には、紀州の文字。これはなぜなのでしょうか?

白子は、徳川御三家の1つ紀州徳川家(紀州藩)の飛び地だったのです。この背景には、港の存在や米どころという背景のほか、位の高い武士が好んだ、鷹狩りという趣味もありました。

【ブラタモリ和歌山】ロケ地、タモリさんが御三家・和歌山城に迫る#195

鷹狩りの獲物として好まれたのは鶴。湿地帯を好むため、田んぼや沼地が多い白子周辺は絶好の場所。これも飛び地として、紀州藩の直轄地となった背景です。

ブラタモリは、江戸時代末期の建物、伊勢型紙を扱っていた問屋を訪ねます(伊勢型紙資料館)。

細かな模様を後染めで作り出すため、虫眼鏡が必要なほど精密な細工が施された型紙(伊勢型紙)を使用しています。伊勢型紙は、和紙を何枚か貼り合わせて作ります。

そもそも着物は「織り」と「染め」に分類されます。

織りとは、松阪もめんのように糸の段階で先染めする製法。染めは、主に白い糸から織った布に後染めする工程となり、手書き、型染めの2つの手法に分かれます。

古くからの手書きは、人の手の風合いが特徴ですが完全な直線や細かい模様は作れません。型染めは完全な直線を含む細かい模様が特徴で、量産も可能です。

白子の商人は、染め上げた着物などを売るのではなく、型紙を染色技術をセットで売り歩きました。幕末の通販カタログのようなものが残っており、型紙の模様のサンプルを見ることもできます。アルファベットを使った型紙もありました。

伊勢型紙は紀州藩の保護を受けて発展していきます。

伊勢型紙の技術から、冨久絵と呼ばれるお土産ができました。小さくかさばらないため、伊勢土産として重宝されました。

参照資料 鈴鹿市公式サイト

参照資料 伊勢型紙とは(中川政七商店)

津

ブラタモリは、津に向かい、伊勢街道にある江戸橋を渡り江戸橋常夜燈を訪ねます。

江戸橋を渡り江戸からやってきた旅人が、京都から伊勢別街道を通ってやってきた旅人と合流し、南の伊勢神宮へ向かう場所だったのです。江戸からやってきた旅人は三重大学の周辺を通り、京都からやってきた旅人は近鉄の江戸橋駅付近を通ることとなります。

江戸弁と京都弁が聞こえる、活気あふれる場所だったはずです。

津の宿場は、この合流点から始まります。この先の中心部には、津ならではの魅力を感じられる、江戸時代に多くの人が訪ねた場所があります。

参照資料 伊勢別街道

第四夜 津、松阪

津

津は、江戸時代は伊勢路の宿場町でした。ブラタモリは、津駅の南方からスタート。津の中心部の一角(丸の内)を訪ねます。

丸の内の地名から分かるように、津城があった場所です。

ブラタモリは、津城跡を訪ねます。城跡の北側、津地方裁判所から近づくと、写真の場所に出ます。

写真は本丸の角で、もとは3重の櫓が立っていました。石垣と櫓をあわせると高さは約20mもありました。

津城は、豊臣秀吉・徳川家康に仕えた城づくりの名人、藤堂高虎が建てたもの。

藤堂高虎は、もとは海沿いの場所を通っていた伊勢路を、城下町に引き込みました。町に賑わいを生むのが目的でした。古地図を見ると、曲がり角に大きな敷地が。お寺の跡です。

伊勢路が参道のように引かれた先が津観音。奈良時代には創建されていたと伝わります。

境内には「天照大神 御本地仏 国府阿弥陀如来」と書かれています。

天照大御神(八百万の神々の中でも最も尊い神、太陽神)の仮の姿である阿弥陀如来(諸仏のなかで最も光明に優れ、唯一どんなに罪の重い衆生でも無条件で救うことのできる)という意味であり、江戸時代の感覚では、絶対に訪ねたい場所でした。

「津に参らねば片参り」と言われ、伊勢神宮参拝者の5人に1人が立ち寄ったと伝わります。

松阪

松阪駅の様子

ブラタモリは、松阪大橋を渡り、松阪の小津家(旧小津清左衛門家)の前を通ります。

江戸時代に和紙で財を成した小津家の屋敷です。映画監督小津安二郎さん(代表作「晩春」「麦秋」「東京物語」など)は分家にあたり、9~19歳を松阪で過ごしました。

ブラタモリは、三井家発祥の地の前を通ります。日本三大財閥の1つだった三井グループは、三井物産、三井不動産などで知られるほか、東芝やトヨタその傘下。

小津家、三井家に見られるように江戸時代の松阪は、豪商の町というイメージがありました。

ブラタモリは長谷川家(旧長谷川治郎兵衛家、資料館)を訪ね、松阪の商人が財を成すもととなったものを探ります。

奥では、松阪もめんの反物を織る様子の実演。松阪の商人に財をもたらしたのは、松阪もめんだったのです。

反物とは、本来はおとな物の和服1着分の布地の意味。松阪もめんは、藍染の糸を紡いで作られ、松阪縞と呼ばれる縞模様が特徴でした。

江戸の絵を見ると、はせ川の文字。長谷川家など、数多くの松阪商人は江戸に出店を行っていたのです。松阪は、白子と同じ紀州藩の領地ででした。御三家・紀州藩の名前があり、江戸での商売を有利に進めることができました。

松阪もめんは、遠目に見れば地味な模様が多く、倹約が定められた江戸で重宝され、100万人の人口の江戸で、55万反もの出荷量が記録されています。近くで見ると実はきめ細かな模様を持っていた点は、江戸っ子に大いに受けたのです。

伊勢神宮には、ひしゃくを持って参拝する人が多く見られます。ひしゃくを持った人に施しを差し出すのが、宿場町の習慣。神の恩恵をあずかることができると考えられていました。

松阪は豪商が集まるため、旅人の期待も大きなものでした。

ブラタモリは、明治11年創業、松阪牛の和田金を訪ねます。タモリさんは、炭火で焼くすき焼きを試食します。

| 😎名古屋 (#75,#76,#90)名古屋の地形は舌の形? |

見逃し関連 【ブラタモリ見逃した?】再放送予定 体験視聴もあります!|べらぼう、光る君へも初回から

第五夜 斎宮跡、二見、外宮、おはらい町

この項は速報版です。順次校正・追記します。

ブラタモリは、神宮領手前の祓川橋(地図、番組では秡川橋の表記を使用)からスタート。流れる川は、ある特別な人が禊を行った場所です。どのような人だったのでしょうか?

古い絵図を見ると、厳重に土塁に囲まれた木立ちの様な場所。竹神社です。ブラタモリは、線路を渡って広い場所に移動します。

広い場所には、斎王をトップに500名が働いた大宮殿が復元。飛鳥時代から南北朝時代660年存続。江戸時代には森や畑になっていました。

斎王は、天照大御神に天皇に代わってお仕えする、朝廷から派遣された未婚の女性(皇族)です。6月、12月には祓川で禊を済ませ、伊勢神宮へ参拝します。

現在でも斎王祭りが取り行われます。第39代斎王役を務めた大学生が、斎王の姿で登場します。

ブラタモリは、近年明らかになってきた古代の伊勢路(地図)を訪ねます。想像に反し、古代の方が太く直線的。国家による参拝の名残りです。江戸時代以降は個人の参拝の時代となり、道も移り変わります。

ブラタモリは、伊勢神宮に直行せず寄り道し、二見浦の夫婦岩へ。

「伊勢参宮名所図会」によると、富士山が見える景色が紹介されています。

周辺を観察すると、砂浜から急に岩場に変わっています。なぜなのでしょうか?

これは、日本最大の断層である中央構造線が走っているため。中央構造線には、豊川稲荷、伊勢神宮、高野山、石鎚山など主要な神社が位置しています。

ブラタモリは、伊勢神宮・外宮を訪ねます。本来は、内宮のまえに外宮を参拝します。

多くの旅人が持参したひしゃくを、外宮に納めました。天照大御神のお食事を司る神様として、豊受大御神が祀られています。

外宮で唯一、東向きに立つお宮(土宮)は、外宮より古い歴史を持つと考えられます。周辺の田畑を潤す、宮川に向かってお祈りをするための設計です。

タモリさんは、おはらい町で歓声に見送られ、ついに内宮の宇治橋に到着します。

内宮は前シリーズで見学済み。下のリンクをご確認ください。

【ブラタモリ伊勢神宮 全ロケ地】内宮から、御師宅・花街・食や暮らしまですべてを巡る!#40 41

| 😎名古屋 (#75,#76,#90)名古屋の地形は舌の形? |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474dd0d5.c738ed52.474dd0d7.4d82312f/?me_id=1282201&item_id=10001374&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkami-mifuji%2Fcabinet%2Ffunnyitem%2Fzakka-fasion%2Fisekatagami%2Fimg030406set3-1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)

コメントありがとうございます。

記事内に内宮、外宮とありましたが、前シリーズで内宮は見ているため、おそらく宇治橋の手前までではないかと思います。記事内容を訂正しました。

朝熊岳金剛證寺については、ロケ時間を考えると厳しそうで、またなるべく最小限の情報への集約を心がける編集方針のため、映像でも触れないのではないかと思います(触れる可能性もあります)。

内宮の後 鬼門へは行かないのですか?