NHK番組のブラタモリ関門海峡編で、タモリさんが、関門海峡・下関・門司を訪ねました。このページでは、ブラタモリ関門海峡・下関編のルートを、アクセスなどの情報とともに紹介します。

・

| 山口でブラタモリ | 概要 |

| 錦帯橋(#252) | |

| 秋吉台(#251) | |

| 関門海峡(#108 # 109) | ブラタモリは、宮本武蔵と佐々木小次郎が決闘した巌流島からスタート。テーマは、関門海峡はなぜ関門?です。 |

| 萩(#106) |

関門海峡とは #108

関門海峡は、本州と九州の間にある海峡です。津軽海峡や瀬戸内海に比べ、歴史的に早い段階で橋やトンネルが開通したのは、幅が狭いところで700mに過ぎないことがその理由です。

関門海峡に浮かぶ巌流島は、無人島です。正式名称は船島で、周囲約1.6kmの小さな島です。

慶長17年(1612年)4月13日に、宮本武蔵(江戸時代初期の剣術家)と佐々木小次郎(福井の一乗谷で剣の修行を積んだと伝わる)が決闘した場所として有名です。敗れた佐々木小次郎の流儀「巌流」をとって、巌流島と呼ばれるようになりました。

ブラタモリのテーマは、関門海峡はなぜ関門?です。

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

豊臣秀吉を苦しめた死の瀬|ブラタモリ関門海峡・下関

ブラタモリは、巌流島からスタート。舟島神社付近からは、左に下関、右に門司が見えます。

- アクセス 本州側の下関(唐戸桟橋)、または九州側の門司港から巌流島連絡船で約10分。2023年10月現在、門司港発は土日祝日のみ運航。

巌流島は、宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘で知られています。両雄の決闘を記念する像は、島の東に立っており、ブラタモリが訪ねた舟島神社から数百メートル離れています。

関門海峡の名前の由来は、下関と門司を結ぶことから。距離は狭いものの、流れは大変急で、船舶にとって、文字通り海の関門というべき場所でした。

- ジブラルタル海峡 14キロ 1日200隻が航行

- マラッカ海峡 37キロ 1日300隻が航行

- 関門海峡 0.7キロ 1日500隻が航行

関門海峡を多数の船が航行する理由は、その立地です。アジアやロシア南部から横浜港などへ向かうには、非常に好都合なルートなのです。

ブラタモリは、海上保安庁のチャーター船で巌流島を出航し、おおむね図のようなルートで関門橋を見学します。

関門海峡の1つ目の関門は、その狭さです。大型船になるほど急な舵取りは難しく、通過が難しい場所になっています。

関門海峡の2つ目の関門は、潮の流れの速さです。日本海や瀬戸内海から見て、流域が急に狭くなるため、海流が速くなり、船舶が流されやすくなります。

関門海峡には、500隻もの船が安全に通過するために工夫があります。導灯の2つの灯りです。離れて設置された導灯が1つに見えるように進むと、安全な通り道となります。導灯は関門海峡内に5組もあり、この数は世界一です。

写真は、関門海峡海上交通センター(北九州市門司区松原2丁目10−11)近くの大瀬戸第2号導灯。手前が後灯、奥が前灯です。

※さらに国道199号を約10分歩くと、手向山公園の斜面に大瀬戸第1号導灯(前灯)が見えます。

関門海峡の3つ目の関門は、浅瀬が多いことです。大型船は、船底が海底にこすることもあるほどで、定期的に浚渫が行われています。

下関(本州)側|ブラタモリ関門海峡・下関

ブラタモリは、関門海峡の下関側にある火の山展望台を訪ねます。

- アクセス JR下関駅からバス15分、火の山ロープウエイバス停下車。ロープウェイで山頂へ。その後、徒歩。

関門海峡の両側には高い山があります。2つの山はどのような関係なのでしょうか?

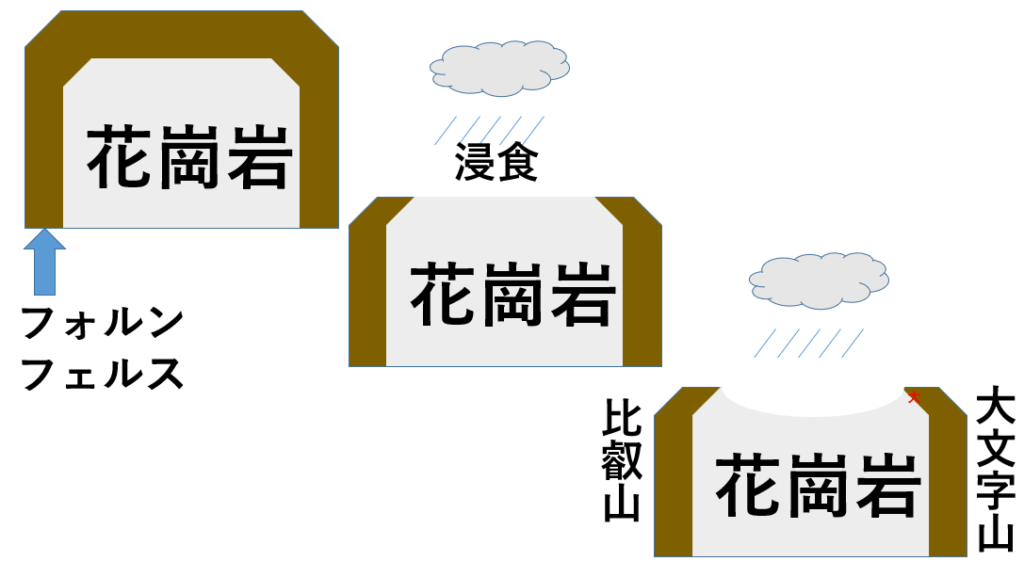

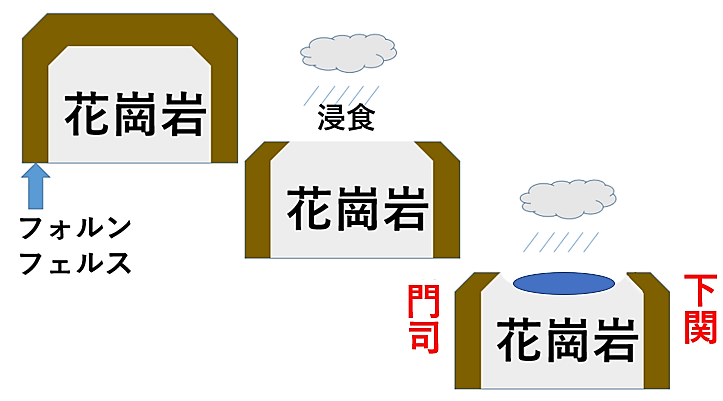

タモリさんは、岩石の様子が分かる露頭(一般非公開)に近づきます。石を割って内部を見ると、もともとは泥岩だったものと気づきます。ブラタモリ京都東山編に登場した、フォルンフェルスだったのです。

ブラタモリ京都東山編 比叡山・大文字山の成り立ち

① 非常の泥岩は、地下から上がってきたマグマと接触し変性。硬いホルンフェルスに。

② マグマはゆっくり冷えて花崗岩となり、それをホルンフェスが包み込む形に。

③ 侵食により硬いホルンフェルスの上方が破れると、柔らかい花崗岩は一気に侵食を受ける。

関門海峡にあった泥岩も、地下から上がってきたマグマと接触すると変性し、硬いホルンフェルスに変わります。一方、マグマはゆっくり冷えて花崗岩となり、それをホルンフェスが包み込む形になります。侵食により硬いホルンフェルスの上方が破れると、柔らかい花崗岩は一気に侵食を受けます。

ブラタモリは関見台公園(下関市長府外浦町1)の南東の海岸に移動します。

- アクセス JR下関駅からバス20分。市立美術館前バス停下車。

花崗岩が風化し真砂となり、ボロボロになったものが見つかります。関門海峡は、花崗岩が風化し真砂化した部分に、水が入ってできた地形だったのです。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

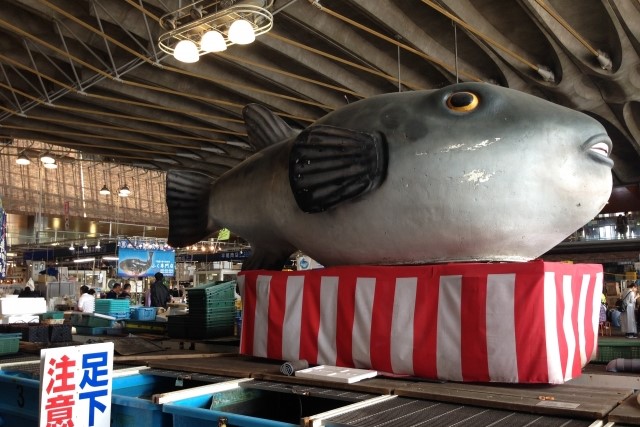

下関名物ふぐの唐戸市場|ブラタモリ関門海峡・下関

ブラタモリは、ふぐの取扱量日本一の、唐戸市場を訪ねます。

- アクセス 下関駅から唐戸までバスで約10分。

伊藤博文が山口県のみに認めたフグの解禁以来、今年(放映年度)で130年です。

ブラタモリは、唐戸市場のそばにある、関門海峡の守り神・亀山八幡宮を訪ねます。

亀山八幡宮の鳥居には、野球をしていた人が誤ってぶつけてしまった野球ボールが挟まっています。ゲン担ぎとして必勝祈願した下関商業高校が、昭和38年の甲子園で春・夏連覇を達成したことなどから、野球の神社としても知られています。

本堂を背にすると、海の向こうの門司が見えます。この場所は、関所だったのです。江戸時代、江戸と各地を結ぶ、西廻り航路の重要な通過点であり、多数の船舶が関門海峡を通過していました

ブラタモリ関門海峡は、次回(門司編)に続きます。

【後編】門司(北九州市)とは? #109

ブラタモリは、関門海峡の九州側、門司を訪ねます。門司港レトロと呼ばれる場所には、古い洋風建築建物が多数残されています。

テーマは引き続き、関門海峡はなぜ関門、です。

旧税関

国際友好記念図書館も、ブラタモリの映像に写っています。平成7年に整備された門司港レトロには、移築されたものと、もともとこの場所にあったものがあります。

門司の発展|ブラタモリ門司

門司は、かつては塩田地帯でしたが、筑豊炭田(全国の石炭の半分を産出)に近いことから、計画的に開発されました。

筑豊炭田については、ブラタモリ北九州編で紹介されました。門司は、石炭を原料に使用する国営製鉄所の候補地にもなりましたが、残念ながら最終段階で八幡に決まりました。

【ブラタモリ北九州市】タモリさんが日本の要・北九州を探る|ロケ地と再放送#249 250

門司は、石炭を扱う港として発展し、大手銀行や商社、新聞社などが進出しました。その結果、大正14年には、それまでの下関海峡から、関門海峡に名前が変わりました。

ブラタモリは、門司港駅を訪ねます。現在の駅舎は大正時代のものです。

門司港駅のホームの様子です。

門司港駅のそば、門司港駅前交差点の付近には、坂道があります。なぜ坂道があるのでしょうか? 坂の頂上に行くと、橋の跡のような雰囲気が感じられます。

ブラタモリが許可を得て地下に入ると、門司港駅と門司港の連絡線乗り場をつなぐ地下道の跡がありました。

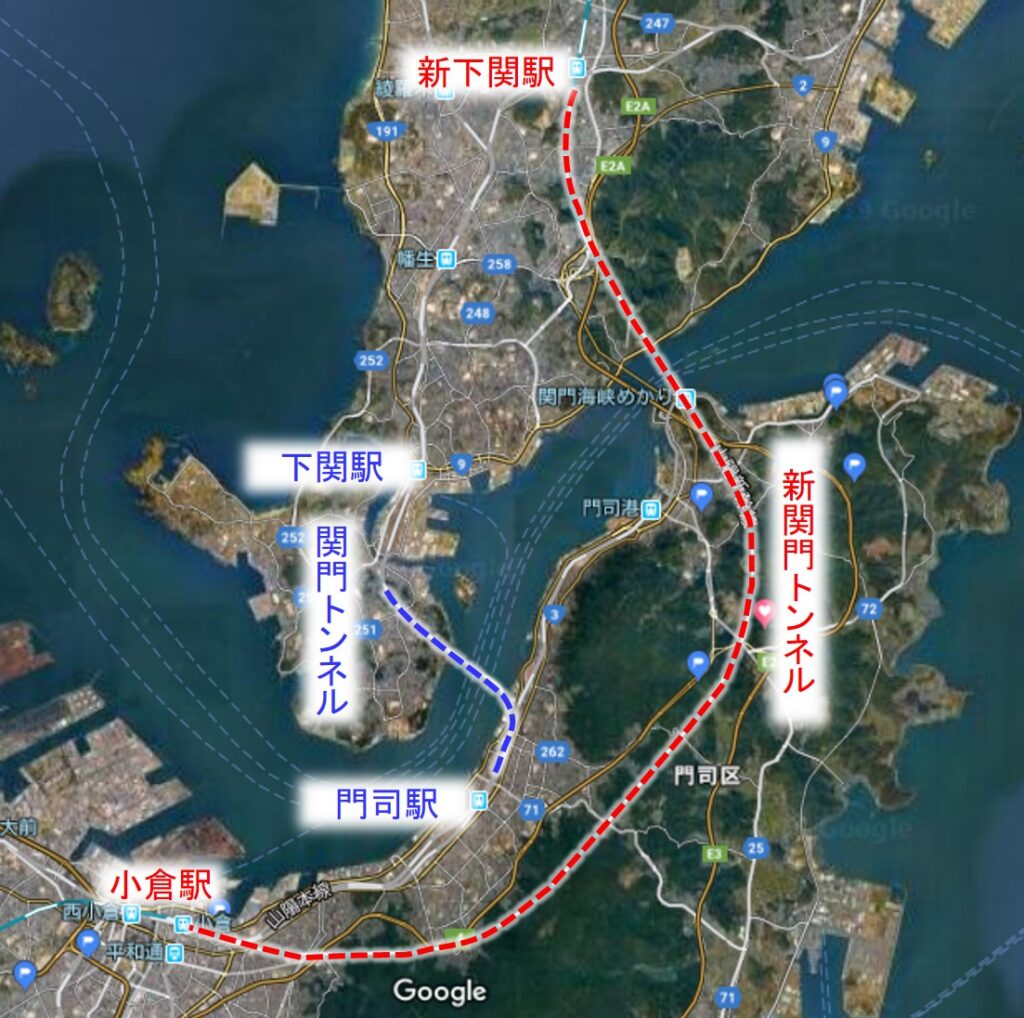

関門橋ができる前、連絡船が1日最大53往復も運転されていました。当時の映像を見ると、貨車ごと船に載せて運搬しています。門司(九州)側にも、下関(本州)側にも、線路が来ているため、効率の良い方法でした。

関門鉄道トンネルと地質|ブラタモリ門司

輸送量の増加をみて、昭和11年、世界初の海底トンネルである、関門鉄道トンネル(関門トンネル)の開発が進められました。

ブラタモリは、門司港駅から門司駅へ移動します。門司駅のホームの片隅から、保守点検用の車両でトンネルに入ります。

Tam0031氏による車両はトンネルの手前で止まります。トンネルは、隣り合わせに2つの掘られています。万が一の場合にも、片方は走行できるようにとの工夫です。左が上り線です。

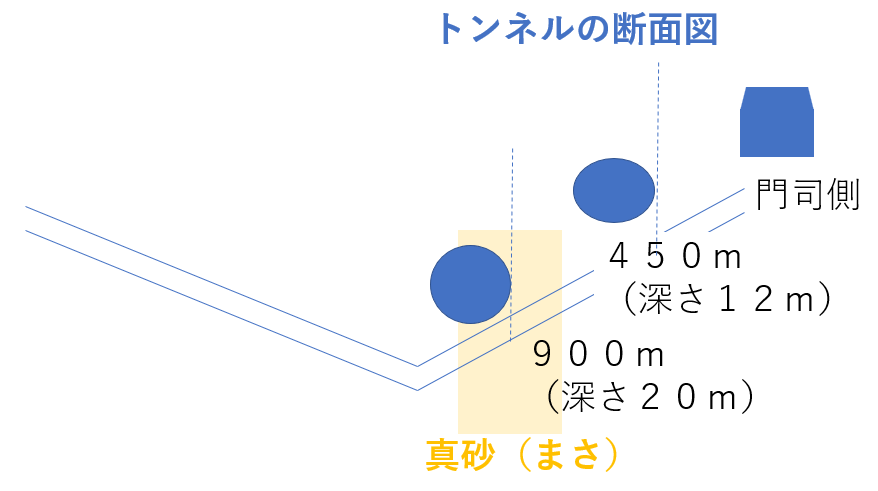

ブラタモリは、関門鉄道トンネルの断面に注目します。

- 入口から450m地点までは断面が四角く(台形)、そのあとは楕円になります。

- さらに900m地点まで進むと、楕円から真円に変わります。

断面が四角い部分は、地上でトンネル形を作り運び込んだもので、楕円の部分は、トンネルを掘り進みながら工事されたものです。ではなぜ900m地点で、楕円から真円に変わるのでしょうか?

真円の部分は、日本で初めてシールド工法(円筒型のトンネル掘削機を徐々に前に進めて掘る方法)が成功した場所です。真砂(花崗岩が風化したもの)の地盤が軟弱だったためです。

始めは手掘りで進めていましたが、400m進むのに1年もかかり、真砂の部分の後半から、シールド工法に変更されました。

真砂の存在は、関門鉄道トンネルの第1の関門だったのです。

関門鉄道トンネルの第2の関門は、気圧の違い。崩落を防ぐため、高圧の空気を送り込んでいたため、作業員は地上に出るために、徐々に体を慣らしてゆくことが必要でした。

関門鉄道トンネルとわき水|ブラタモリ門司

ブラタモリは、トンネルの最深部を目指します。

ここでトンネル建設に立ちはだかった関門は、湧き水でした。関門鉄道トンネルは、その形状から水が全て最深部に集まります。最深部では、門司の水と下関の水が出会います。水はどこに逃がすのでしょうか?

関門トンネルの下に、さらに水を抜くためのトンネルがあったのです。この、通称豆トンネルは、地質調査、通路、資材の運搬などを担う、先進導坑の役割も果たしています。わき水が、関門鉄道トンネルの3つ目の関門でした。

- 第1の関門 …真砂との闘い

- 第2の関門 …気圧との闘い

- 第3の関門 …わき水との闘い

世界初の海底トンネルである、関門鉄道トンネルの成功(1944年)に続き。関門国道・人道トンネル(1958年)、新幹線の新関門トンネル(1975年)が開通しました。この経験と技術は、青函トンネルやユーロトンネルの工事にも生かされています。

動画は、関門鉄道トンネル最深部にある豆トンネルです。

| 山口でブラタモリ | 概要 |

| 錦帯橋(#252) | |

| 秋吉台(#251) | |

| 関門海峡(#108 # 109) | ブラタモリは、宮本武蔵と佐々木小次郎が決闘した巌流島からスタート。テーマは、関門海峡はなぜ関門?です。 |

| 萩(#106) |

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)