NHK番組のブラタモリ淡路島編で、タモリさんが淡路島を歩き、地形・歴史が分かるスポットを紹介しました。

このページでは、ブラタモリ淡路島編のルートや訪ねた場所をくわしくご紹介します。

世界最古のやどを見る

世界最古の宿・ギネスブック認定 全館源泉掛け流し 西山温泉 慶雲館(楽天トラベル)

淡路島が「はじまりの島」とされた理由は?|ブラタモリ淡路島

淡路島は、南北50キロ以上。名産の玉ねぎのオブジェ(島の南西)でも知られています。

ブラタモリ淡路島編は、淡路島を北から南へ巡る旅となります。

ブラタモリは、淡路島の北にある、道の駅あわじからスタートします。明石海峡大橋は、吊り橋としては、世界最長です。

淡路島は、古事記では神様が最初に生んだ島だとされています。日本の国を生んだのは、イザナギとイザナミの2柱の神様。最初に作った島は「オノコロ」と呼ばれ、ここを足がかりに、四国や隠岐島(島根県沖)、九州などを作っていったとされます。そして、「オノコロ」の場所は、淡路島周辺という説があります。

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

淡路島が「はじまりの島」とされた理由はどこにあるのでしょうか?

古事記を編纂したのは大和政権。淡路島は、大和政権と近い場所にあり、当時の日本の玄関口は九州。このことと淡路島は、どう結びついてくるのでしょうか?

淡路島北部に土塁が?

淡路島の北部には、土塁が残されている場所があります。

淡路島では、恐竜の化石が見つかり「イザナギイ」と名づけられたことを紹介しつつ、石垣にたどり着きます。この石垣は、火薬庫の跡。

なぜ、淡路島の北部に土塁が存在するのでしょうか?

これは、弾薬庫の存在からもわかるように、砲台の跡です。大和政権の時代、朝鮮半島や中国が攻めてくるとすれば、波が穏やかな瀬戸内海を通ります。大和を守るように横たわる淡路島ですが、南は鳴門の渦潮。そのため北側が重要だったのです。

>>道の駅あわじからバス(岩屋ポートターミナル行き)で4分。徒歩では20分。

史跡徳島藩松帆台場跡のある松帆は百人一首にも登場

来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに 焼くや藻塩の身も焦がれつつ

(夕刻の松帆の浦で、海藻から作った塩を焼く名高い景色に見立ててみたいが、待っても来ないあの人を待つのは、そのように身も心も焦がれるようだ)

野島断層保存館と阪神・淡路大震災

ブラタモリは、淡路島北部にある、野島断層保存館(地図)を訪ねます。

1995年1月に起きた阪神・淡路大震災の原因となった活断層の1つは、野島断層でした。野島断層保存館の近くの石段には、ズレがいくつかみられました。

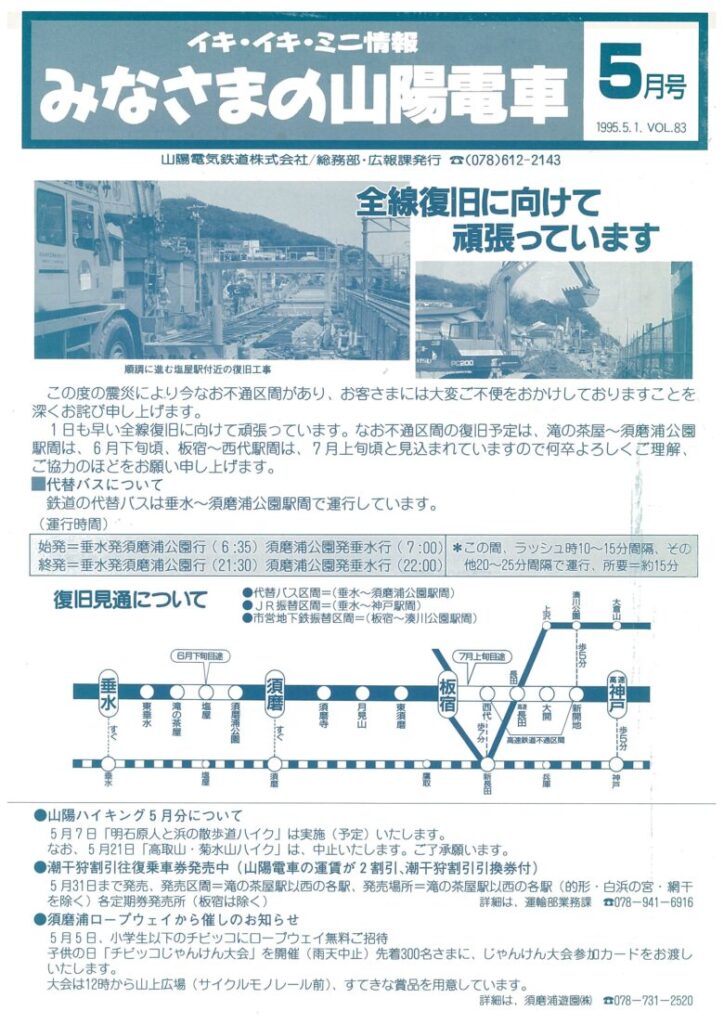

高速道路が倒壊するなど、甚大な被害となった阪神・淡路大震災当時の資料を掲載しておきます。

本州の瀬戸内海沿いを走る山陽電鉄(西代駅~山陽姫路)は大きな被害を受け、2カ所で運休を余儀なくされました。垂水は、淡路島に近い駅です。

・阪急神戸線(梅田~神戸三宮)も大きな被害を受けました(資料画像)。

・淡路島と地形的な関連が深い六甲山のふもとを走る阪急神戸線は、各所が寸断され、復旧には5か月もかかりました(資料画像)。

神戸新聞社が刊行する『ニューひょうご』の臨時号です。「兵庫県南部地震」は地震現象を指し、兵庫県南部地震が引き起こした地震災害全体を「阪神・淡路大震災」と呼びます。

『ニューひょうご』の臨時号 では、淡路島の北部(北淡町)の被災状況が取り上げられています。港に地割れが起こり漁船が寄港できなくなるなど、養殖ノリの被害も大きかった地域です(資料画像)。

(要旨)淡路島の北部(北淡町)の震災前後の様子

・阪神淡路大震災(1995年1月17日5時46分)の前夜、北淡町ではめったにない、みぞれまじりの雨が降りました。漁協の職員は「イヤな天気だった」と振り返っています。

・大震災発生の早朝、ノリの加工場にいた職員は、轟音と激しい揺れに停電も加わり、建物が傾きかけるなか、何とか浜に逃げました。日が出たあとで確認すると、大型乾燥機が大きく崩れ、水道タンクはひっくり返り、手塩にかけたノリが床一面に散らかる大損害でした。

・北淡町では、漁業組合の組合員の3分の2が家を失ってしまいました。

・ノリの養殖の書き入れ時に襲った大震災。加工場の機械を直すために、全国から技術者が駆けつけ、復旧が始まります。しかし、大震災から復旧までの間、手入れできなかったノリの網は痛み、捨てなければなりませんでした。(資料画像)

野島断層保存館

野島断層保存館は、地上に出現した野島断層が見学できるように整備されました。保存には反対もありましたが、後世の安全のために残されることになりました。

>>道の駅あわじから、岩屋ポートターミナル行きのバスで18分。北淡震災記念公園施設前下車。

野島断層保存館には、阪神・淡路大震災当時の断層が、そのまま保存されています。保存館は、断層越しに山が見えるように、窓が大きくとってあります。稜線が平らなのは、断層の特徴です。野島断層保存館からは、別の断層も見えるようになっているのです。

太平洋プレート、フィリピン海プレート ⇆ 野島断層など ⇆ ユーラシアプレート

淡路島では、上のようにプレートに挟まれたことで、野島断層などの凸凹が誕生しました。

プレート ⇆ 播磨灘 淡路島(野島断層) 大阪湾 生駒山地 奈良盆地 鈴鹿山脈 伊勢湾 ⇆ プレート

大和政権は、奈良盆地にあり、淡路島は守りの1つの要となっていました。

淡路島はどのようにできた?

淡路島はどのようにできたのでしょうか?

野島断層保存館の断層には、小規模ながら断層のずれがあり、ずれた付近で陥没が見られます。この陥没の仕組みは、淡路島の成り立ちに関係しています。

六甲山のふもとを走る断層と、淡路島の野島断層にもずれが見られます。陥没したところが明石海峡となり、淡路島は本州と分かれたのです。

50万年前までさかのぼると、淡路島の場所は、いまの本州とつながっており、東は大阪湾、西は湿地帯でした。陥没が起き、北の本州と離れると、西の湿地帯には水が入り播磨灘となります。

さらに南にも水が入り鳴門海峡となったのです。これにより、淡路島が誕生しました。

そのため、淡路島の東は深く、西は浅めで、魚の種類が異なります。さらに南の鳴門海峡は狭く急流となり、魚の身は引き締まります。淡路島では、その地形から魚の宝庫となり、大和政権の食糧基地となりました。御国食(みけつくに)と呼ばれ、天皇にも献上されました。タモリさんは、鳴門で鯛を釣ったことがありますが、味が全く違ったとのことでした。

さらに詳しく

・淡路島の北部を、北西から南西に横たわる津名山地には、多数の活断層・撓曲があります。津名山地は、構造上六甲山地とつながっています。

・一方、淡路島の南部は、諭鶴羽山(608m)を最高点とする、諭鶴羽山地が横切っています。灘黒岩水仙郷は、諭鶴羽山地が45度の急斜面で、瀬戸内海に接している場所です。

世界最古のやどを見る

世界最古の宿・ギネスブック認定 全館源泉掛け流し 西山温泉 慶雲館(楽天トラベル)

古代、淡路島で最先端の鉄加工行われていた?

ブラタモリは、五斗長垣内遺跡(ごっさかいといせき)を訪ねます。建物内に入ると、土が焼けています。炉の跡です。

古代、淡路の人は鍛冶(鉄の加工)など、高い技術を持っていたことがわかっています。国内で鉄が生産されていない時代、なぜ淡路に、高度な技術があったのでしょうか?

朝鮮半島から技術が伝わっていたのです。淡路島には、遠く朝鮮までたどり着くことができる、航海術を持っていたと考えられます。

鉄は日本で作れなかった?

鉄は、弥生時代までには、日本に伝わったとされます。しかし、弥生時代の日本には、鉄鉱石から鉄を製造する技術がなく、大陸から入ってきた鉄の素材に熱を加え、加工する技術があるのみでした。日本において本格的に製鉄が開始されたのは、弥生時代のあと、古墳時代です。

伊弉諾神宮で余生を過ごしたイザナギの神様

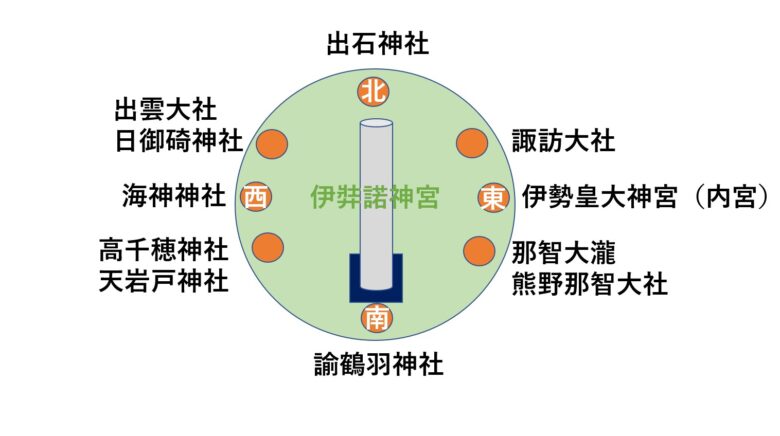

ブラタモリは、伊弉諾神宮を訪ねます。淡路國一之宮(淡路の国を代表する神社)です。

古事記、日本書紀には、日本の国を生んだ伊弉諾大神が、子の天照大御神に国家統治を委譲し、かつて最初に生んだ淡路島で余生を過ごしたと記されています。

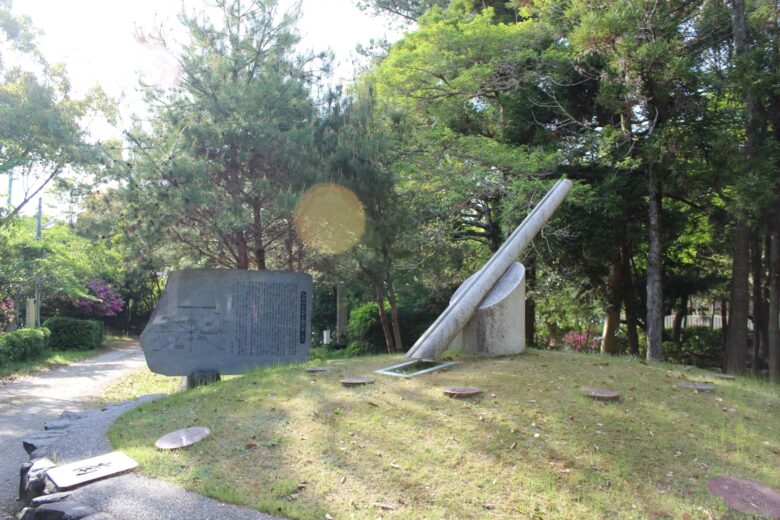

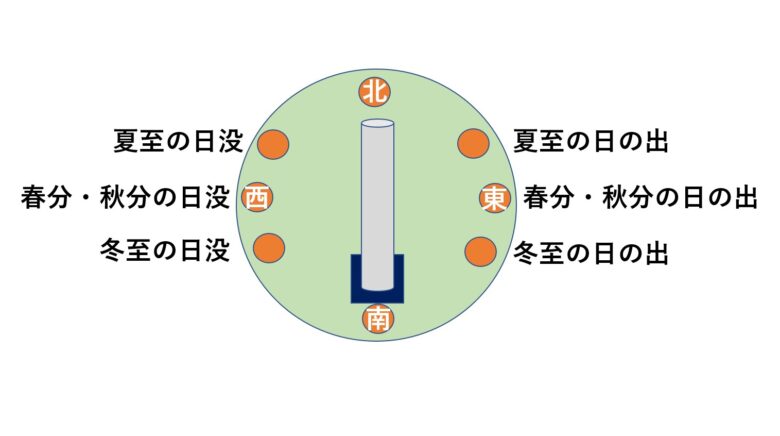

境内には、不思議なモニュメントがあります。

方角を示しています。

冬至の日の出の方向には、熊野那智大社、東には伊勢神宮内宮、夏至の日の出は諏訪大社など、名高い神社があります。伊弉諾神宮は、日本の数々の神社の中心だったのです。

ブラタモリ淡路島の後編は、伊弉諾神宮の夫婦大楠の大木からスタート。境内で特別に用意された、淡路人形浄瑠璃を見学します。後編では、淡路島の南を歩きます。テーマは、神が生んだ淡路島の魅力的な宝とは?です。

銀色の「淡路瓦」はどうできる?

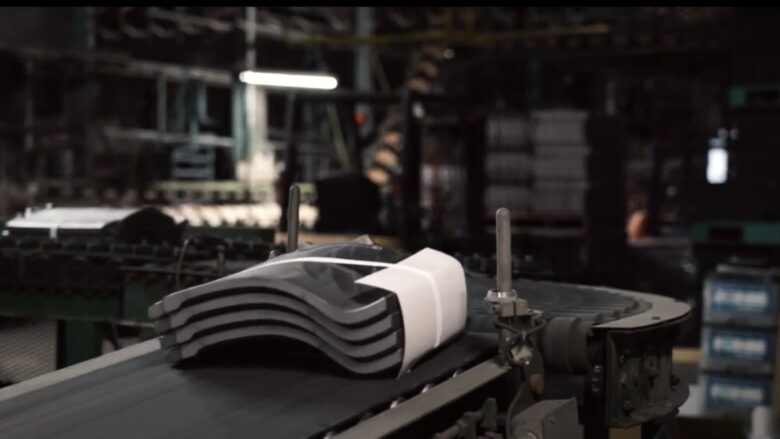

ブラタモリは、淡路島の南方の海岸を訪ねます。海岸を歩くと、荒い砂が目立ちます。そして、砂浜には、波で削られた陶器が多数見つかります。これは、淡路瓦です。

淡路島では、農耕に向かない粘土質の土地を生かし、400年間、瓦造りが行われてきました。海岸にあった瓦のかけらは、長年にわたり、失敗作を処分したものでした。

淡路瓦は、日本三大瓦の1つ。京阪神に近い立地も、その発展に寄与しました。窯元は80社もあり、それぞれは小規模で、手作業を取り入れているため要望に応じた多品種生産が可能です。

厄除けや飾りとして設置される鬼瓦は、手作りです。「鬼師」と呼ばれる職人が、何日もかけて作ります。鬼以外にも、塀の角に乗せる鳥のデザインの飾り瓦もあります。

淡路瓦の元となる粘土は、粒子が細かく、手触りが抜群です。滑らかで細かい細工も可能で、瓦を作るために最適の神秘の土とも言われます。

淡路島には、銀色に輝く瓦が見られます。これは、どのようにしてできるのでしょうか?

もともとは土色の瓦が、なぜ銀色に輝くいぶし瓦になるのでしょうか?

いぶし瓦の語源は、燻すからきており、土の焼いた後に煙にあてる作業が加わり、そこで銀色に変わるのです。淡路島では、約3分の2がこのいぶし瓦であり、淡路瓦の代名詞です。

淡路島には、なぜいぶし瓦に適した粘土が生まれたのでしょうか?

ブラタモリは、なめ土と呼ばれる、粒子の細かい粘土の産地を訪ねます。灰色の地層が、なめ土です。灰色のなめ土の上には、茶色い地層が重なっています。茶色い地層に貝などが見られないことから、これらが湖底にあったことが分かります。

淡路島よりずっと大きな面積だった湖の、中心部が淡路島にあたるため、粘土質が大量に集まっていたのです。湖の中心部の隆起によって地表に出てきたのです。

淡路島がたまねぎ作りに適した理由は?|ブラタモリ淡路島(後編)

淡路島といえば、玉ねぎの生産が知られています。

タモリさんは、玉ねぎの見学の前に、淡路島名産の昔からのおもちゃ「吹きもどし」で遊びます。(ここで徹子の部屋の音楽)

淡路島の玉ねぎは、甘さが強く水分が多いのが特徴。サラダに入れ、生で食べることもできるほどです。淡路では丸ごと食べることもあります。タモリさんも、玉ねぎを丸ごと蒸して、おでん種にする料理法を披露します。

なぜ淡路島は、玉ねぎの生産に適しているのでしょうか?

日照時間が長いこともありますが、初夏の玉ねぎ小屋にそのヒントがありそうです。淡路島は、年中風が吹くため、適度な乾燥が玉ねぎの糖度を高めているのです。

さらに、扇状地で排水が良いことも、玉ねぎにストレスを与え糖度を高めます(この仕組みはブラタモリ深谷編でも扱いました)。

島に扇状地ができるのは珍しいのですが、なぜなのでしょうか?

北部は2つの大陸プレートに東西から挟まれることによる隆起、南部には中央構造線による隆起があり、絶妙な空間に扇状地ができたのです。中央構造線は、ブラタモリ諏訪編、ブラタモリ鳴門編で扱っています。

淡路島をうんだとされる「おのころ島」

おのころ島とは、神話でイザナギノミコト・イザナミノミコトがつくり出した最初の島とされています。

諸説ありますが、淡路島南西の沼島ではないかという説もあります。沼島は、周囲10キロの小さな島。人口は400人です。

ブラタモリは、沼島の弁財天を訪ねます。石垣は、結晶片岩。沼島全体が、大陸プレートの働きで地下深くでできた結晶片岩からできた、世界でも珍しい、貴重な島です。

沼島と淡路島の間には、中央構造線が走っています。淡路島は8000万年前の地層、沼島は1億年前の地層。すると諸説ある中で、沼島がおのころ島だと考えることができます。

(参考)淡路島の北岸にある、おのころ島であるとの説がある場所。地層としては、沼島より新しい。

ブラタモリは、神立岩を訪ねます。これが、天の沼矛ではないかと言われています。ブラタモリは、諸説あるなかで、地層の年代と、神立岩の存在から、沼島をおのころ島ではないかと考えました。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)

コメントありがとうございます。

ブラタモリを自宅でふり返ったり、実際に出かけるときのルート確認になればと思い、第1回から記録を残しています。

今後とも、ぜひご活用をお願い致します。

ブラタモリが大好きで、淡路島が大好きな神戸市民です。ステキな貴サイトに出会ってうれしく思いました。

地元がテーマのブラタモリはもちろん、他の回も本当に楽しくて、でも、オンエアから時間が経つと忘れてしまうんですよね。

こうやって、詳しく復習ができるサイトが存在しているのを知りませんでした。近場の旅行が倍楽しめるようになります。

というか、これからの旅行はどこへ行くにも、歴史や地理などあらかじめ学習して行くような、修学旅行みたいな楽しみ方をしたいなあと思います。

またちょこちょこのぞかせていただきます。