ブラタモリ京都・三十三間堂編で、タモリさんが三十三間堂を訪ねました(2025年9月)。このページでは内容やロケ地をお伝えします(再放送・見逃し情報はこちら)。

※三十三間堂の内部の撮影は禁止となっています。

高い崖の上にあるのにスムーズにたどり着ける不思議な地形が清水寺。清水のような定番スポットも地理面から興味深く紹介されていますが、なかなか気づきにくい穴場なら大原は特におすすめ。このほか、山科、西寺跡、西陣地区、伏見城跡、御土居などは地形や歴史を伝える場所です。

| 三十三間堂 (新#19)守られた仏像と秀吉 | 😎東海道五十七次 (#SP)大坂へ続く分岐路 | |

| 😎山科 (#234)巨大要塞の痕跡 | 😎東寺 (#233)幻の「西寺」があった | 😎大原 (#207)癒しの里を巡る |

| 😎鴨川 (#206)貴船神社と納涼川床 | 天橋立 (#172)共通テスト的中の地形 | 😎比叡山編 (#143 144)山深い仏教の聖地 |

| 😎京都御所編 (#142)幻の秀吉・聚楽第を発見! | 京都西陣編 (#139)西陣織はどうできた? | 😎宇治編 (#103)宇治茶はなぜうまい |

| 😎銀閣寺・東山編 (#102)引き算の美学とは | 😎京都祇園編 (#70)花街は分業制? | 😎清水寺 (#69)類まれな崖の地形 |

| 😎伏見編 (#37)秀吉の面影を探る | 😎嵐山編 (#36)渡月橋の景色 | 😎南禅寺・御土居 (#パイロット版)幻の先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

三十三間堂|ブラタモリ三十三間堂

ブラタモリは、京都・三十三間堂を訪ねます。多数の仏像で知られ、修学旅行生、海外からの観光客も多数訪ねます。

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

タモリさんは年に1度しか開かない東大門から特別に境内へ(通常の出入口は南大門)。堂内は南北約120メートルに及ぶ非常に細長い建物ですが、現在日本で2番目に長い木造建築。

1番目は万博の大屋根リングに譲りました。

なぜ三十三間堂と呼ばれるのでしょうか。

両端の通路を除くと、柱と柱のあいだの「柱間」が33あることからそう呼ばれます。この数は観音菩薩が33の姿に変化して人々を救うという法華経の教えに由来しています。

仏堂は平安末期の1164年、後白河上皇の発願により創建されました。火災のため現存する堂は鎌倉時代の1266年に再建されたものです。

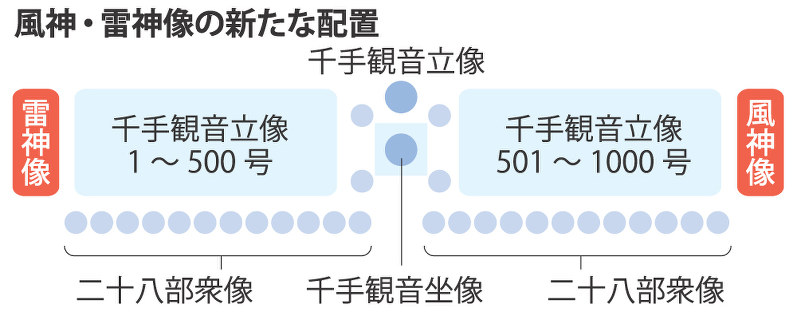

京都・三十三間堂の本堂には、ご本尊の中尊様(千手観音坐像)を中心に、左右に500ずつ並ぶ1000体の千手観音(千手観音立像)、さらに手前の二十八部衆像や両端の風神・雷神像を合わせて、計1032体もの仏像が安置されています。これらの仏像群と本堂そのもの、すべてが国宝に指定されており、世界的にも比類ない仏教美術の宝庫となっています。

なぜ800年守られた?

平安時代の創建以来、約800年もの間、火災や地震、戦乱など数々の危機からどう守られたのでしょう。

平安末期の1164年、後白河上皇はなぜ三十三間堂の建立を目指したのでしょうか?

「末法思想」が背景にあります。釈迦入滅から2000年を経ると仏法(=仏の教え)が衰えると考えられたのです。

針千本、千本ノックのように千は無限を表し、人々は無限の仏様を感じ取ります。後白河上皇は現世利益(げんぜりやく)を実現したいという願いを、千手千眼観世音菩薩(せんじゅせんげんかんぜおんぼさつ)の姿に込めました。道具を持った手が40本。25の世界を救うと考えられたことから、千手観音と呼ばれます。道具には、弓、剣、骨(お守りとして)、払子(ほっす、煩悩を払うなどの意味を持つ)、経典など多数あります。

国宝指定(2018年)の前に、45年かけ千手観音すべての仏像が調査されました。奥の方は仏像は腰を低く斜めに入り込むことで調査をしました。千手観音は、細身(足元の衣のひだがしっかり)、ふっくら(ひだがはっきりしない)など個々に差があります。細身の方は平安時代の繊細さ、ふっくらの方は鎌倉時代の力強さが出ています。

三十三間堂は1249年に火事で全焼しましたが、なぜ平安時代の仏像が残っているのでしょうか?

124体の仏像は、必死に運び出され守られたのです。仏像を守るのも行(修行)の1つと考えられたのです。現在は10カ所の放水銃を備えます。

大地震を切り抜けた秘密

また、阪神大震災でも傾いた程度で将棋倒しを免れました。これはなぜなのでしょう。

一見重心が高いように見えますが、ひざあたりから上は空洞が多く重心は実は低め。さらに横揺れを軽減する装置があるとは、どういうことでしょうか?

足元の天衣(てんね)の隅が釘で台座に緩く固定され揺れを吸収し、光背は台座につながり揺れの分散を図っていたのでした。

応仁の乱の危機をどう乗り越えた?

ところが応仁の乱で京都は壊滅に近い影響を受けました。京都で生き残った4つの建物の1つが、三十三間堂です。その後も戦乱が続き、三十三間堂を支えてきた貴族、武士、庶民とも身を守ることで精一杯となります。この危機を救ったのは誰だったのでしょうか?

1002体目の「室町仏」(中尊様の裏側)がこの危機を救ったとは、どういうことでしょうか?

・1体目 …正面まん中の大きな「中尊様」(千手観音坐像)

・2~1001体目 …両側の「千手観音」(千体千手観音立像)

・1002体目 …中尊様の裏手の「室町仏」(千手観音坐像)

・1003~1030体目 …手前の二十八部衆像

・1031~1032体目 …守護神である両端の風神・雷神像

室町仏は、全国に出向き出開帳(でがいちょう)が行われました。多くの資金が集まり、若手新人の観音様が全ての仏像を守り抜いたこととなります。

三十三間堂の立地の秘密

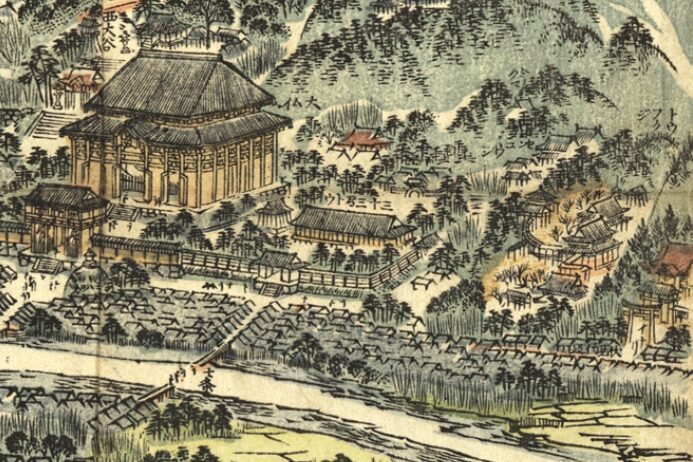

三十三間堂は、西に鴨川、東は東山です。傾斜地のきわにあたり、山からの伏流水が吹き出てくる場所になっています。

三十三間堂の土は、砂と粘土が交互に重なっています。もとは粘土質の土地で水が溜まりやすかったのですが、砂を挟み込むことで、水はけがよく強度も増します。これは土地の改良の痕跡となります。層は十数層。

地震の被害が少なかったのは、このような地盤の影響もありました。

秀吉と三十三間堂

ブラタモリは、南大門を出ますが、門は南東の隅にありますが三十三間堂の境内からは外れているようにも見えます。東側には何があったのでしょうか?

まっすぐ北へ京都国立博物館を通り抜け、平成知新館を訪ねます。建設時に発掘調査を行った平成知新館の敷地内には、巨石を積んだ石垣が残ります。

巨大な石垣は260mもあり、秀吉を祀る豊国神社にたどり着きます。

豊国神社の向かいには「大佛餅所」の看板があります(甘春堂本店)。大仏餅は江戸時代からあるもので、話題となり20年前に復活しました。

豊国神社(明治創建)の場所には、秀吉により大仏が建てられていたのです。20年前に奈良の大仏が焼失しており、秀吉が代わりを建てたのです。南大門は、北上すると大仏殿の横に着きます。

秀吉が建てた盧舎那大仏は江戸時代の中ごろに焼失し、餅の裏側の焦げはその無念を表しています。

ブラタモリは、豊国神社に入ります。石畳の花崗岩には火災で赤く変色したものもあります。タモリさんは秀吉像に参拝。

大仏殿跡緑地公園は大仏があった跡です。丸い石は大仏殿(方広寺大仏殿)の柱の跡。秀吉は全国の巨木を集め、屋久島杉も含まれています。大仏は奈良の大仏より4m高い19mもありました。

以前にブラタモリで扱った御土居との前後関係は、大仏建立の宣言(1586年)→御土居の築造(1591年)→方広寺大仏完成(1595年)の順です。

【ブラタモリ南禅寺・新京極・御土居 全ロケ地】タモリさん全国へ 京都の危機と復興をさぐる #復活特番

三十三間堂とかつて豊臣秀吉が建立した大仏殿は、現在「太閤塀」と呼ばれる塀で一体化されました。

塀は秀吉の死後1600年、家康を含む五大老により東大寺に替わる国を守る寺としてまとめられました。こうして加護や資金に恵まれ、現在まで存続することになりました。

通し矢

三十三間堂では120mの廊下を射通す競技が行われました。昭和60年にタイの首相に見せた通し矢は失敗があり、刺さった矢が残されています。

言葉を失うほど美しい、夜空に輝く幻想的な観音像の姿をタモリさんは見学します。

😎タモリさんからのメッセージ

三十三間堂を造ろうと思った構想力が、すごい。こんな景色、世界中を探してもないでしょう。圧巻でした。

高い崖の上にあるのにスムーズにたどり着ける不思議な地形が清水寺。清水のような定番スポットも地理面から興味深く紹介されていますが、なかなか気づきにくい穴場なら大原は特におすすめ。このほか、山科、西寺跡、西陣地区、伏見城跡、御土居などは地形や歴史を伝える場所です。

| 三十三間堂 (新#19)守られた仏像と秀吉 | 😎東海道五十七次 (#SP)大坂へ続く分岐路 | |

| 😎山科 (#234)巨大要塞の痕跡 | 😎東寺 (#233)幻の「西寺」があった | 😎大原 (#207)癒しの里を巡る |

| 😎鴨川 (#206)貴船神社と納涼川床 | 天橋立 (#172)共通テスト的中の地形 | 😎比叡山編 (#143 144)山深い仏教の聖地 |

| 😎京都御所編 (#142)幻の秀吉・聚楽第を発見! | 京都西陣編 (#139)西陣織はどうできた? | 😎宇治編 (#103)宇治茶はなぜうまい |

| 😎銀閣寺・東山編 (#102)引き算の美学とは | 😎京都祇園編 (#70)花街は分業制? | 😎清水寺 (#69)類まれな崖の地形 |

| 😎伏見編 (#37)秀吉の面影を探る | 😎嵐山編 (#36)渡月橋の景色 | 😎南禅寺・御土居 (#パイロット版)幻の先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)