NHK番組のブラタモリ水戸編で、水戸の歴史や地形を踏まえた観光ルートが紹介されました。

このページでは、ブラタモリ水戸編のルートを、アクセスなどの情報とともに紹介します。

| 茨城でブラタモリ | 内容 |

| 😎現地取材 つくば編(#188) | タモリさんがつくば市の国土地理院や産総研・地質標本館を訪ね、研究学園都市が、日本の姿をどう解明してきたか紹介します。 |

| 😎現地取材 ちばらき編(#135) | 軍事拠点だった?鹿島神宮。江戸時代には、潮来の遊郭ともに観光地に。新・利根川の大洪水に地元民は? |

| 😎現地取材 水戸編( #61) | 水戸城本丸は、水戸第一高校に。市街地に、河岸段丘の地形が分かる場所が? 弘道館・偕楽園の意外な関係も。 |

水戸黄門は、なぜ人気があるの?|ブラタモリ水戸

ブラタモリが訪ねる水戸は、茨城県の県庁所在地。梅の名所として知られる偕楽園、水戸納豆、そして水戸黄門でも知られています。

ブラタモリは、水戸駅前(北口)からスタートします。水戸黄門像も立てられています。

ブラタモリ水戸編のテーマは、水戸黄門は、なぜ人気があるのか、です。水戸黄門(徳川光圀、水戸光圀)人気は、ドラマによる虚像とのイメージがあります。しかし、実は存命中から大変な人気があり、亡くなったあと、次のような句が読まれました。

天が下 二つの宝つきはてぬ 佐渡の金山 水戸の黄門

(現代語訳)この世の中から2つの至宝がなくなってしまった。一方は金が出なくなった佐渡の金山、他方はかの水戸光圀公である。

水戸黄門は、実際にはどのような人物だったのでしょうか?

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

余談ですが、水戸には、みと肛門クリニックがあります💦

ブラタモリ水戸の周り方

おすすめの順番は、水戸駅→水戸城本丸跡→弘道館→堀の痕跡と河岸段丘(京成百貨店付近)→偕楽園です。

全て徒歩の場合は、移動だけで40分程度。京成百貨店(泉町1丁目)、偕楽園表門(好文亭表門入口または歴史館偕楽園入口)の間は、バスも利用できます。レンタサイクルも便利です。水戸駅北口正面の歩道橋の下で、電動機つき自転車を貸し出し(9時~18時、電話029-228-3220)。

時間がある場合は、水戸駅南側の笠原水道跡(逆川緑地)がおすすめです。レンタサイクルが便利な場所です(ついでに千波湖も見学可)。バスの場合、水戸駅北口8番乗り場より乗車、メディカルセンター前下車徒歩6分。

「広い土地、ない雑音」 茨城県は、都会のストレスが大きな方にもおすすめしたい、日本のふるさとの風景があります。

広い土地を生かしたフルーツ・野菜王国が茨城。食にも新たな発見があるはずです。

茨城は新幹線がなく、特急ひたち。交通費が断然安いのも魅力。「広い土地」に隠された名所が多数あります。

水戸城本丸の痕跡|ブラタモリ水戸

ブラタモリは、水戸駅北口から水戸城本丸跡(地図●印)を目指します。

- アクセス 水戸駅北口を右方向に、坂を登り徒歩10分(水戸第一高校内)

水戸駅近くの水郡線は、かつての水戸城の堀を利用したものです。

- 正面 水戸駅

- 左手 本丸跡(水戸第一高校内)

- 右手 二の丸(水戸二中見晴台)、三の丸(弘道館)方面

水郡線をまたぐ橋を渡ると、水戸城本丸の跡地に建てられた水戸第一高校敷地内に、薬医門があります(水戸第一高校は、見学の場合、薬医門まで入構可)。

薬医門には、水戸第一高校の生徒が、部活道具を置いていることもあります。

薬医門は、水戸城の、現存する唯一の建造物です。安土桃山時代の城主、佐竹氏が建てたものを、そのまま受け継ぎました。堀も佐竹氏が作ったもの。構内に残る土塁も、安土桃山時代のものです。

水戸城は、土城と言われ、土だけで防衛を図っています。徳川御三家の城にも関わらず、天守閣も石垣も作りませんでした。なぜなのでしょうか?

水戸藩は、「すでにあるもの」の再利用を進めたからです。ある年、水戸藩は、8742両の収入に対し、18660両の大赤字を記録。借金もあり、2300両もの利息を支払っていました。水戸藩は、江戸城との行き来が多い2重生活となり、生活コストが高くついたことも背景にあります。

二の丸と弘道館(三の丸)|ブラタモリ水戸

ブラタモリは、本丸跡(御本所)を見学したあと、城下町と偕楽園を見てから弘道館に戻ります。

※旅行の際には、本丸跡(御本所)→二の丸→三の丸(弘道館)とまわる形が、おすすめです。

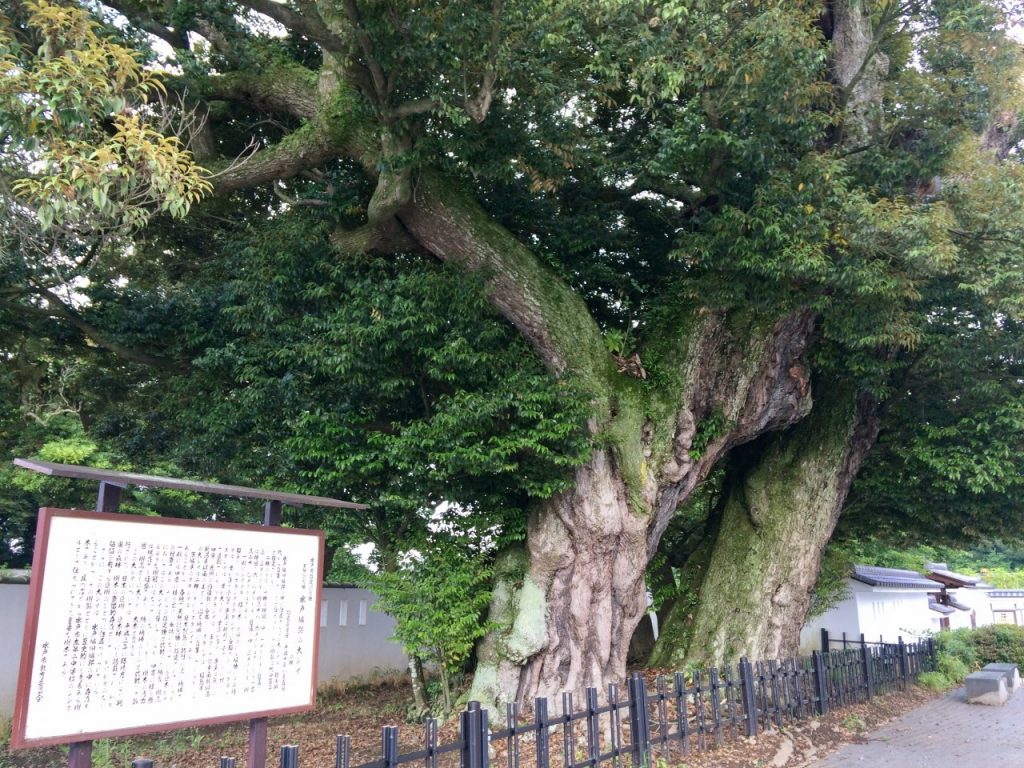

二の丸の見どころは、戦国時代から残っていると言われる、大シイの木です。この付近には、水戸二中見晴台があり、16時半まで自由に出入りすることができます。

※いずれもブラタモリでは未紹介。

水戸二中見晴台からは、那珂川を見ることができ、水戸城が河岸段丘の高台にある、自然の要害であることがよくわかります。

二の丸(大シイの木・水戸二中見晴らし台)と、三の丸(弘道館)の間の堀に作られた県道です。二の丸側には、大手門を再建する工事が行われていて、平成30年秋に完成します。

弘道館

三の丸の代表的なスポットは、弘道館です。弘道館は、江戸時代後期、水戸藩が作った藩校であり、大学のような役割を持ちました。

弘道館と偕楽園は、第9代水戸藩主の徳川斉昭によって建てられました。

弘道館で教えられていた主な学問

儒学・歴史・天文学・数学・地図・和歌、その他武芸

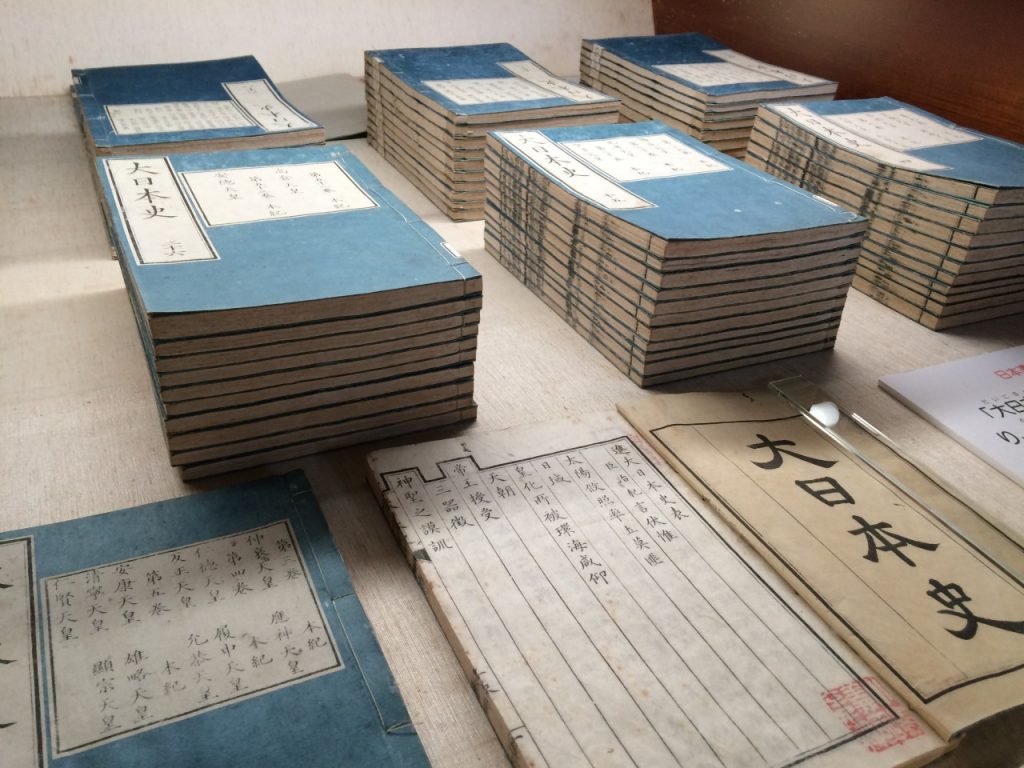

弘道館には、『大日本史』が展示されています。

『大日本史』は、第2代藩主の徳川光圀(水戸黄門、水戸光圀)が編纂を始めたものです。402巻もある歴史書であり、完成は250年後、明治時代に入ってからでした。

『大日本史』は別の場所で編纂されましたが、弘道館に資料が展示されています。水戸黄門の諸国漫遊伝説は、大日本史の編纂に関わった、水戸藩士の全国訪問を題材にしたという説もあります。大日本史は、江戸時代に全国の藩校で採用されました。

弘道館の西側の警察署付近には、第3の堀の一部が残されています。弘道館から、茨城県三の丸庁舎の敷地内を通り訪ねることもできます(弘道館で配布のの「おすすめ散策ルート」パンフレットに記載)。

※ブラタモリでは未紹介。

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿

赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)

城下町で外堀の痕跡を探る|ブラタモリ水戸

ブラタモリは、弘道館を見学後、水戸城址の西側に広がる城下町を訪ね、堀の痕跡を探ります。城下町には、5本の堀がありますが、タモリさんは4本目の堀があった場所を訪ねます。

4本目の堀へのアクセス

- 水戸駅から、大工町経由のバスに乗車(本数多数)。泉町1丁目で下車。

- 弘道館から徒歩17分。

泉町1丁目には、水戸の繁華街のシンボル的存在と言える、京成百貨店があります。

4本目の堀の跡に作られた道路は、南へ行くほど低くなっています(地図●印)。河岸段丘の南側です。

さらに南へ歩くと、堀のカーブに沿って作られて道があります(地図:●印。写真は南側から見た図。水戸芸術館の特徴ある建物が見えています)。

ブラタモリは、河岸段丘の北の縁まで歩きます(地図●印)。

※堀の位置や長さは目安となります(特に5本目)。

水戸城や城下町は、那珂川と千波湖に挟まれた河岸段丘に作られていたのです。自然の要害の地形に加え、南北方向(地図の縦方向)の堀が、さらに強固な城の防衛を実現していました。

- 1本目の堀 … 水郡線が通っている(本丸跡西)

- 2本目の堀 … 県道232号が通っている(二中見晴台、大シイの西)

- 3本目の堀 … 警察署(裁判所)前に残っている(空堀)

- 4本目の堀 … 京成百貨店の東に痕跡がある

- 5本目の堀 … 偕楽園の東から大工町西側にかけて

水戸城の西側には5本の堀があります。河岸段丘に南北から切れ込んだ谷を堀り進めることで、効率よく堀を作ったのです。徳川光圀(水戸黄門、水戸光圀)の父、徳川頼房の業績です。

ブラタモリでは、1本目、4本目の堀に絞って紹介されました。

「広い土地、ない雑音」 茨城県は、都会のストレスが大きな方にもおすすめしたい、日本のふるさとの風景があります。

広い土地を生かしたフルーツ・野菜王国が茨城。食にも新たな発見があるはずです。

茨城は新幹線がなく、特急ひたち。交通費が断然安いのも魅力。「広い土地」に隠された名所が多数あります。

偕楽園|ブラタモリ水戸

ブラタモリは偕楽園を訪ねます。偕楽園は、城下町の第5の堀の外側にあります。

多くの人が、バス便が多い南側から入りますが、本来は北側にある表門(好文亭表門)から入ると、陰陽を意図した設計を意識できます。ブラタモリでも、北側の表門から散策しています。

水戸城関連の設計の意図

一張一弛 … 緊張と弛緩。水戸藩9代の徳川斉昭(なりあき)は、厳しい文武の修業の場である弘道館と、心身を休める場である偕楽園を、ほぼ同時に建設しました。

陰陽 … 偕楽園は、表門の側の竹林や杉林で心を落ち着かせ、思索を深め、好文亭や梅林で楽しみを得るという思想で作られています。偕楽園は、民と偕(とも)に楽しむ(『孟子』)から取られました。

偕楽園へのアクセス

水戸駅北口(泉町1丁目=京成百貨店付近)からバス。好文亭表門入口(すぐ)、歴史館偕楽園入口(徒歩2分)、大工町二丁目(徒歩6分)。京成百貨店付近から、徒歩17分。

好文亭表門入り口を通るバスは少なく、大工町二丁目を通るバスは頻発。水戸駅北口のバス案内所で尋ねると便利です。同案内所では、偕楽園方面の1日乗車券を発売。レンタサイクルは、駅北口を出て正面に見える歩道橋の地下で扱っています。坂が多い水戸では、電動機つきが必須です。

※梅の季節はJR偕楽園駅が臨時開業しますが、表門でなく、南門側となります。

偕楽園の表門を入ると、竹林が広がります。弘道館での勉学で疲れた頭を落ち着かせ、思考を深める意図があります。

竹林を抜けると、好文亭が見えます。好文亭は、詩歌・茶会などが催される、娯楽施設でした。入館料は200円。偕楽園には、厳格に時には寛容に生きるべきという、儒学の「一張一弛」の思想が体現されています。

| 現在の大学 | 水戸藩の施設 | |

| 勉学の場 | 校舎 | 弘道館 |

| 憩いの場 | サークル棟・ホール | 梅林・好文亭(偕楽園) |

| 静養、思索の場 | 校庭 | 竹林(偕楽園) |

偕楽園には、大名屋敷につきものの池がありません。なぜなのでしょうか?

すでにあるものを有効活用するのが旨だった水戸藩は、自然の千波湖を活用し、借景としています。写真は、好文亭2階からの展望です。

好文亭2階の最も景色が良い場所には、藩主が来客を出迎える間があります。

各部屋には花鳥風月が描かれ、梅の間もあります。

城下町の水の確保|ブラタモリ水戸

水戸城の城下町は、河岸段丘の高台にあり、井戸を掘っても良い水が出ませんでした。城下町の水不足の問題を解決したのが、水戸光圀公です。

水戸黄門が引いた、笠原水道とはどんなものなのでしょうか?

笠原水道(逆川緑地)

- 水戸駅北口歩道橋下でレンタサイクルを借り、千波湖東を南へ下り、自転車で10分程度(徒歩だと30分程度)

- ブラタモリでは、南側から、水源(●印)→水道が敷かれた場所(湿原、●印)→暗渠跡(●印)の順に辿りましたが、上の地図では北側から入るルートを示してあります。

- バスの場合、水戸駅北口8番乗り場より乗車、メディカルセンター前下車徒歩6分。

(注)以下の写真は、南から辿っています。

ブラタモリは、水戸城の城下町まで引かれた、笠原水道の水源を訪ねます。水源のそばの台地は、不透水層の上に透水層が重なった地層です。そのため、雨水が地中を経由し、地表に湧き出しています。

江戸時代からわき続ける水は、実際に飲むこともできます。

ブラタモリは、笠原水道の設置されていたルートをたどります。周囲は湿地帯となっています。湿地帯の道は、自転車でも通行できますが、滑りやすいためご注意ください。

笠原水道のルートをたどり、ブラタモリは、石の水道管と暗渠の一部の展示を見学します。河岸段丘上にある城下町の町人に、水戸黄門(水戸光圀)が水をもたらした原点が、ここにあります。

ところでなぜ、笠原水道は、石で作られているのでしょうか?

展示された笠原水道の一部をよく観察すると、石の継ぎ目に、わざと隙間が開けられています。笠原水道が、石で作られているのは、耐久性が強く湿地帯に向くからです。わざと隙間が開けられているのは、湧水を取り込み、水量を増やす工夫だったのです。

ブラタモリは、水戸駅や偕楽園駅に近い、城下町の南側に移動します。

JR常磐線の線路脇に、石切り場が残されています(一般非公開)。凝灰質泥岩は、崩しやすく軽く、水道管づくりに適していました。

石切り場

- JR常磐線の敷地内の崖下にあるため、近づくことができません。

- 方法1。京成百貨店方面から、真南にアプローチし周辺を見る(写真)。

- 方法2。常磐線をまたぐ橋から様子を見る(方法2のほうが、様子は見やすいです)。

ブラタモリ水戸のまとめ

- 水戸城の城下町は、河岸段丘上に作られていた。堀は、河岸段丘を南北に切れ込む谷を利用していた。

- 一張一弛(いっちょういっし)の思想に基づき、弘道館と偕楽園は一体の施設として作られていた。

- 偕楽園は、北の表門から入ることで、陰陽の思想を体感できる。

- 偕楽園は、千波湖を借景とした節約型。水戸城自体も、石垣や天守閣を欠く節約型だった。

- 水戸黄門(水戸光圀)は、南部の湿原帯から、町人のために笠原水道をひいた。水戸光圀人気は、後世の作というわけではなく、存命中から人望を持っていた。

「広い土地、ない雑音」 茨城県は、都会のストレスが大きな方にもおすすめしたい、日本のふるさとの風景があります。

広い土地を生かしたフルーツ・野菜王国が茨城。食にも新たな発見があるはずです。

茨城は新幹線がなく、特急ひたち。交通費が断然安いのも魅力。「広い土地」に隠された名所が多数あります。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)