ブラタモリ京都・二条城編で、タモリさんが二条城を訪ねました。このページでは内容やロケ地をお伝えします(再放送・見逃し情報はこちら)。

高い崖の上にあるのにスムーズにたどり着ける不思議な地形が清水寺。清水のような定番スポットも地理面から興味深く紹介されていますが、なかなか気づきにくい穴場なら大原は特におすすめ。このほか、山科、西寺跡、西陣地区、伏見城跡、御土居などは地形や歴史を伝える場所です。

| 三十三間堂 (新#19)守られた仏像と秀吉 | 😎東海道五十七次 (#SP)大坂へ続く分岐路 | |

| 😎山科 (#234)巨大要塞の痕跡 | 😎東寺 (#233)幻の「西寺」があった | 😎大原 (#207)癒しの里を巡る |

| 😎鴨川 (#206)貴船神社と納涼川床 | 天橋立 (#172)共通テスト的中の地形 | 😎比叡山編 (#143 144)山深い仏教の聖地 |

| 😎京都御所編 (#142)幻の秀吉・聚楽第を発見! | 京都西陣編 (#139)西陣織はどうできた? | 😎宇治編 (#103)宇治茶はなぜうまい |

| 😎銀閣寺・東山編 (#102)引き算の美学とは | 😎京都祇園編 (#70)花街は分業制? | 😎清水寺 (#69)類まれな崖の地形 |

| 😎伏見編 (#37)秀吉の面影を探る | 😎嵐山編 (#36)渡月橋の景色 | 😎南禅寺・御土居 (#パイロット版)幻の先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

VIPルームが格安で泊まれる公共の宿

KKRはまゆう(国家公務員共済組合連合会保養所)(楽天トラベル)

二条城|ブラタモリ京都・二条城

ブラタモリは二条城の東大手門からスタート。今回の舞台は京都・二条城。旅行客や修学旅行生、外国人旅行客など年に約200万人が訪ねます。

徳川家康が京都に築いた、将軍の京都での宿泊場所(政務拠点)で、現在は世界遺産にも登録されています。正式名は元離宮二条城。

二の丸御殿は大政奉還の舞台となりました。

1867年(慶応3年)に15代将軍・徳川慶喜が二の丸御殿で大政奉還を諸大名に伝達。江戸幕府の終焉の舞台となりました。タモリさんは徳川慶喜が座った檀上の間に特別に入室。豪華絢爛で想像以上に広さがありました。

今回の旅のテーマは、世界遺産・二条城に隠された徳川三代の思惑を探る。

二条城の堀と石垣

京都における将軍家の拠点、城の造りと立地に込めた初代・家康の緻密な戦略とは?

ブラタモリは1度場外に出て掘りを見学。名古屋城の掘は65mなのに対し二条城の掘は14m。京都御所が近く、守りを控えめにしたと考えられます。

城の南側の神泉苑を訪ねます。794年に庭園として造営された古い寺院です。

西暦800年の平安京の地図を見ると、大内裏のすぐ南にあります。二条城は神泉苑とかつての大内裏のあいだ(両方の敷地にさしかかる)に建てられました。

時の天下人(三英傑)は、大内裏や現在の御所の周辺に聚楽第、旧二条城などを建て権威を示しました。巨大な秀吉の聚楽第に対し、二条城は家康の思惑が反映していたと言えそうです。

(参考)ブラタモリは聚楽第跡を京都御所編で訪ねています。

高い崖の上にあるのにスムーズにたどり着ける不思議な地形が清水寺。清水のような定番スポットも地理面から興味深く紹介されていますが、なかなか気づきにくい穴場なら大原は特におすすめ。このほか、山科、西寺跡、西陣地区、伏見城跡、御土居などは地形や歴史を伝える場所です。

| 三十三間堂 (新#19)守られた仏像と秀吉 | 😎東海道五十七次 (#SP)大坂へ続く分岐路 | |

| 😎山科 (#234)巨大要塞の痕跡 | 😎東寺 (#233)幻の「西寺」があった | 😎大原 (#207)癒しの里を巡る |

| 😎鴨川 (#206)貴船神社と納涼川床 | 天橋立 (#172)共通テスト的中の地形 | 😎比叡山編 (#143 144)山深い仏教の聖地 |

| 😎京都御所編 (#142)幻の秀吉・聚楽第を発見! | 京都西陣編 (#139)西陣織はどうできた? | 😎宇治編 (#103)宇治茶はなぜうまい |

| 😎銀閣寺・東山編 (#102)引き算の美学とは | 😎京都祇園編 (#70)花街は分業制? | 😎清水寺 (#69)類まれな崖の地形 |

| 😎伏見編 (#37)秀吉の面影を探る | 😎嵐山編 (#36)渡月橋の景色 | 😎南禅寺・御土居 (#パイロット版)幻の先行版 |

😎マークは、現地取材済みです。

秀忠、家光の思惑

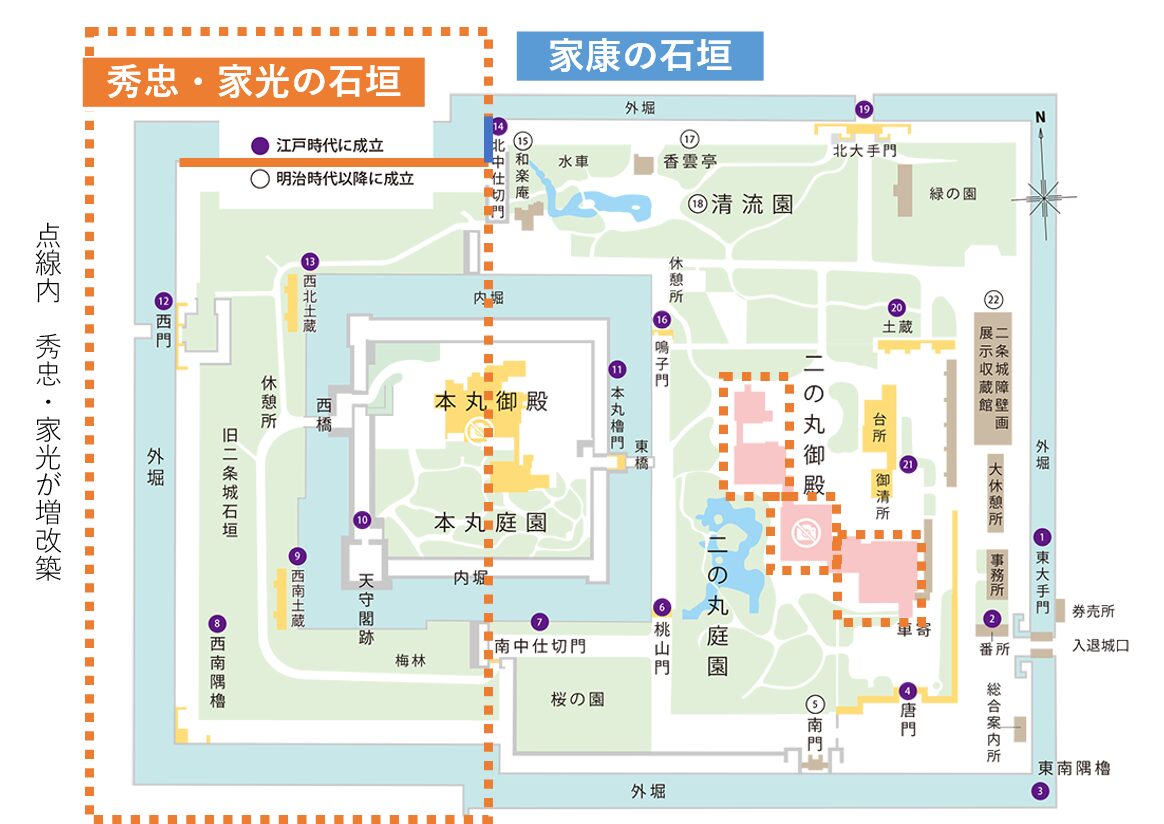

ブラタモリは二条城の北側へ。石垣に違いがあります。(北側に立って南を見ると)左手の石垣が古く家康。右手の石垣は新しく、左手は秀忠、家光の増築と考えられます。

ブラタモリは、二の丸御殿の庭(⑤)を訪ねます。大政奉還の象徴と言える大広間から離れた奥まで庭が作られているのはなぜなのでしょうか?

※①②③④⑤⑥の順に訪ねています。

二の丸御殿だけではなく、いまは建物がない別の角度から見ることを意図しているようです。絵図を見ると、現在の芝生の場所に建物があったのです。この建物は何のため?

古い地図を見ると「行幸御殿」。さらに上の写真の絵図を確認。家康、秀光は最上級のもてなしを準備し、沿道には数多くの人が見物に来ています。天皇の一行として、婿入りした秀忠の娘も牛車に乗っていました。

行幸は4泊5日でしたが、天皇の発案で天守に登ることとなります。かつての天守は落雷で焼失。

天皇が見た風景。

天皇が見た風景。

行幸のあと和子は子を授かりますが早世。もしこの子が無事であったら後の大政奉還もなかったかも知れません。

・現在も国宝として残る二の丸御殿(6棟連結の巨大御殿) は、ほぼ秀忠期の作品です。大広間(将軍の権威を示す謁見の間)、白書院・黒書院(政務空間)、台所などの生活区画、全体を狩野派障壁画で装飾

・小堀遠州の作庭と伝わる庭園(現在の二の丸庭園)も秀忠期に整備。

・近代以降は皇室の離宮となっています。

コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)